为什么患难时刻得靠兄弟?Science:生活安逸时,雄性喜欢与异性交往;但面临生存压力时,更倾向与同性进行社交

2025-02-21 木白 MedSci原创 发表于上海

“兄弟,靠你了!”

你有没有遇到过这样的场景?当生活一片风平浪静时,你的兄弟们总是忙着和女生聚会、社交,整个社交圈似乎都被异性占据。你甚至开始怀疑:“他们是不是把我这个兄弟给忘了?”但就在你快要“拉黑”他们的那一刻,危机降临了!这些平时消失得无影无踪的兄弟们,立刻就像按了重启键似的现身,直呼“哥们,帮帮忙,靠你了!”看起来,“患难时刻兄弟情”是有道理的。

所以,为什么男性在“没压力”的时候喜欢和异性待在一起?当遇到“生死存亡”的危机时刻,反而兄弟才是最可靠的依靠?

雄鼠的“社交潜规则”:

顺境爱异性,患难找同性

本来,一切都安安稳稳,研究人员注意到,在正常情况下,雄性小鼠找异性交往;雌性小鼠,通常都偏爱与同性交往。这种偏好可能与雄性小鼠的繁殖本能,以及雌性小鼠在漫长进化过程中形成的同性社交合作关系有关。我们也很容易想象实验室里的“岁月静好”:雄性小鼠围绕雌性小鼠转圈示好,雌性小鼠和它们的“闺蜜们”一起梳理毛发,享受安逸的时光。

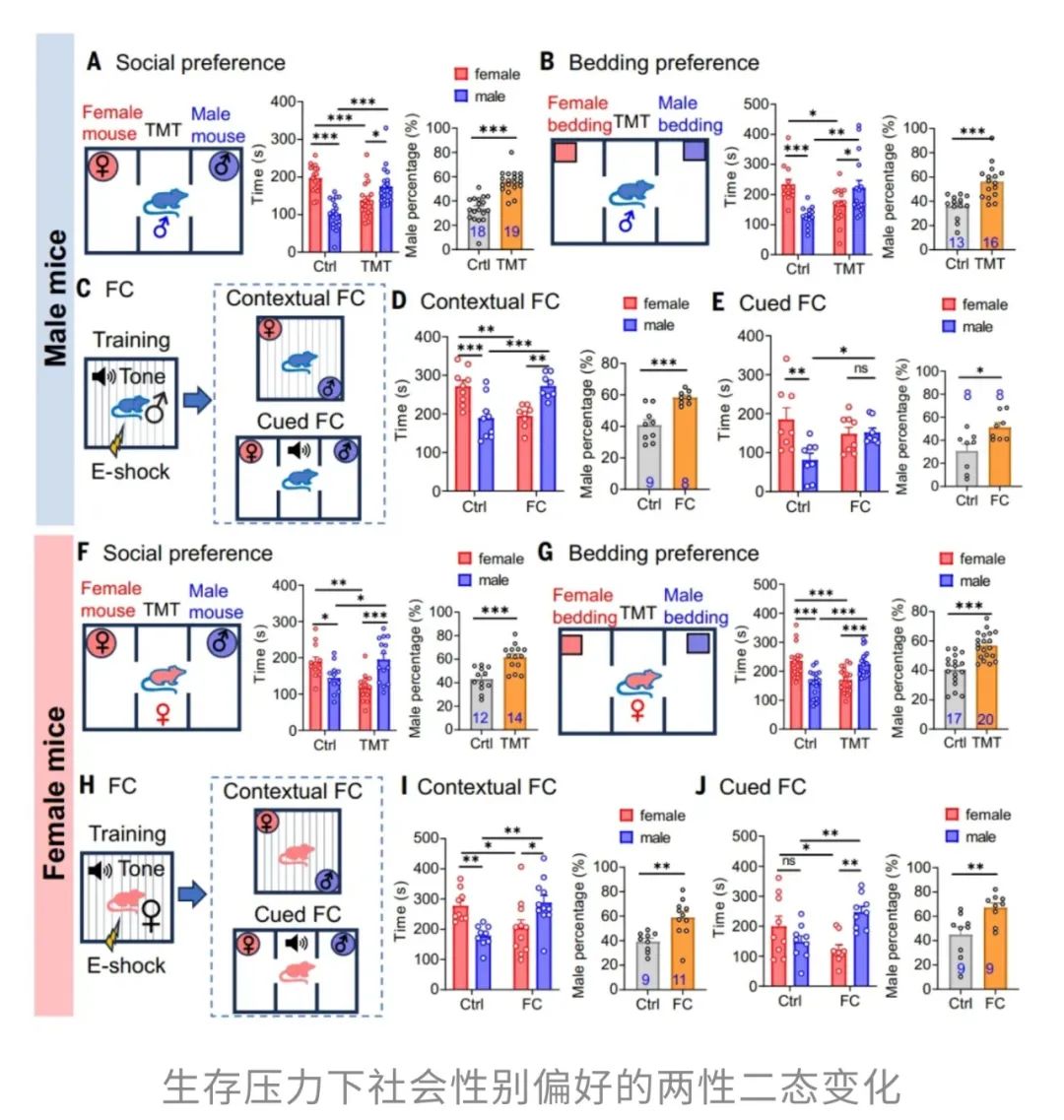

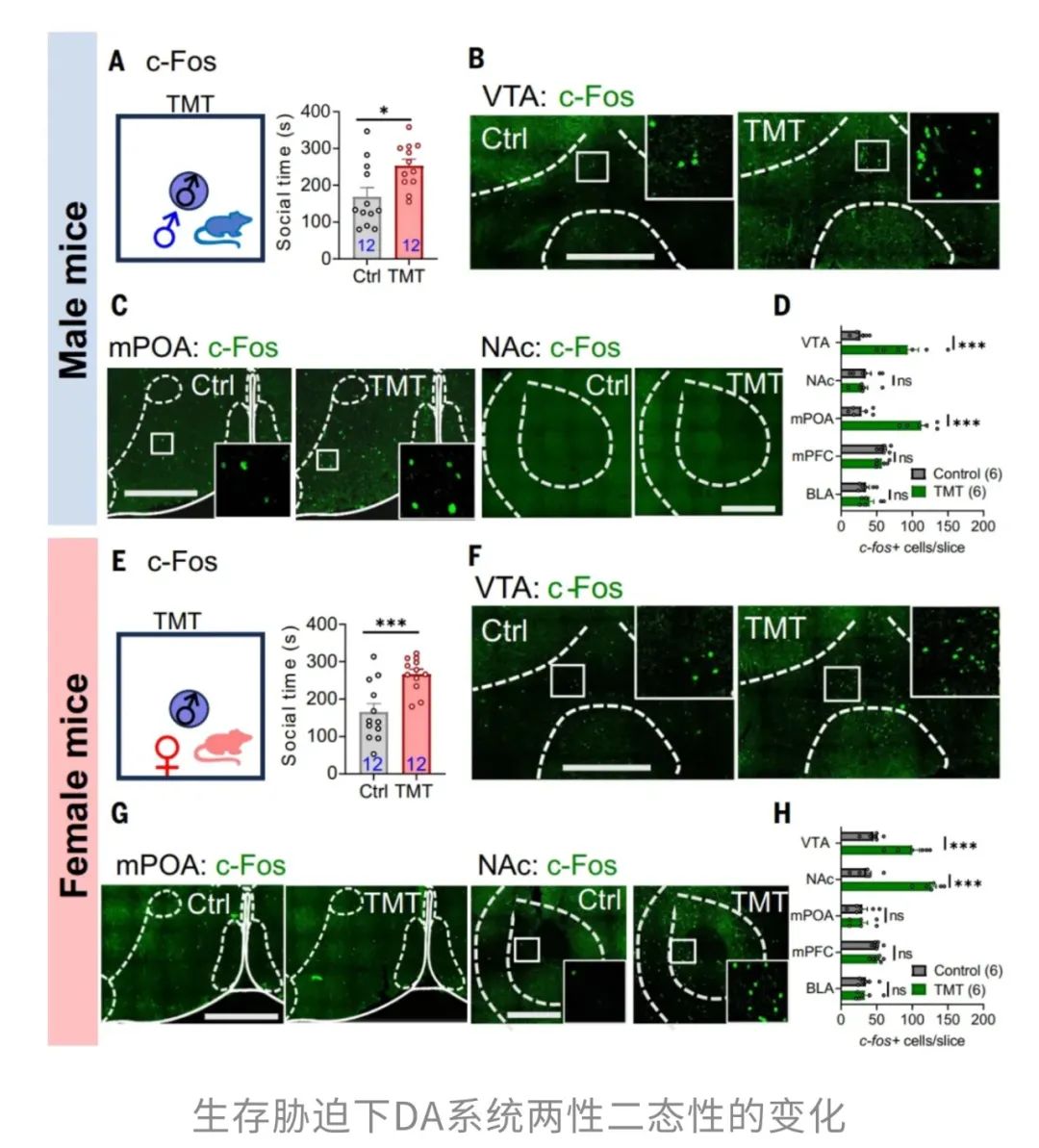

然而,平静的生活很快被打破。研究团队利用三甲基噻唑啉(TMT)这种与捕食者气味相关的物质,模拟了一种生存威胁。随着TMT的出现,小鼠们的行为发生了戏剧性的转变——雄性小鼠立刻离开雌性小鼠,转而投向“兄弟堆”,寻求来自同性小鼠的支持;而雌性小鼠也放下了对“闺蜜们”的依赖,主动接近雄性小鼠。

更令人惊讶的是,这种“性别偏好逆转”不仅仅是嗅觉刺激引起的。在其他生存威胁的情境下,比如视觉(场景恐惧训练)和听觉(声音恐惧训练),小鼠们的社交偏好同样发生了这种变化。可以说,小鼠的社交选择像是安装了一个“环境压力感应开关”,在感受到威胁时立刻做出反应。

幕后指挥官:

大脑里的“多巴胺决策中心”

压力为何能让社交偏好瞬间反转?这一切的答案可能藏在小鼠大脑中的腹侧被盖区(VTA)。VTA是多巴胺的“发电站”,负责掌控奖赏、动机和决策,因此它对小鼠的行为影响深远。

换句话说,当小鼠处于威胁情境时,VTA就像是“警报器”,提醒大脑该作出反应了。

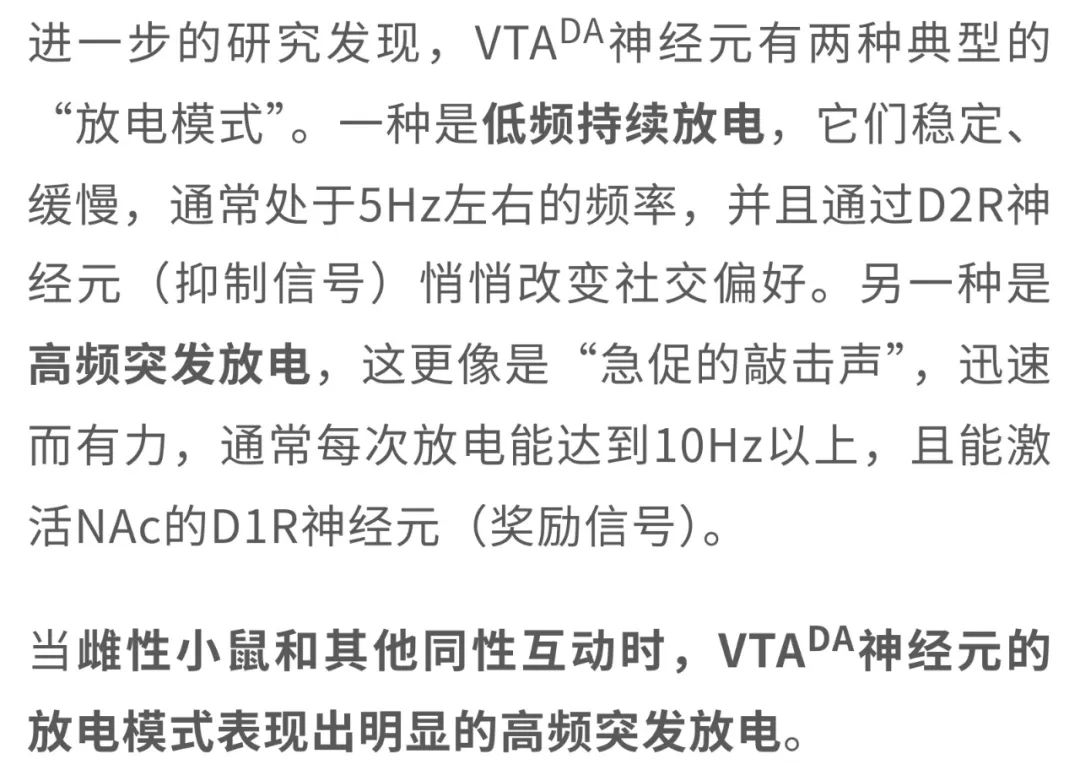

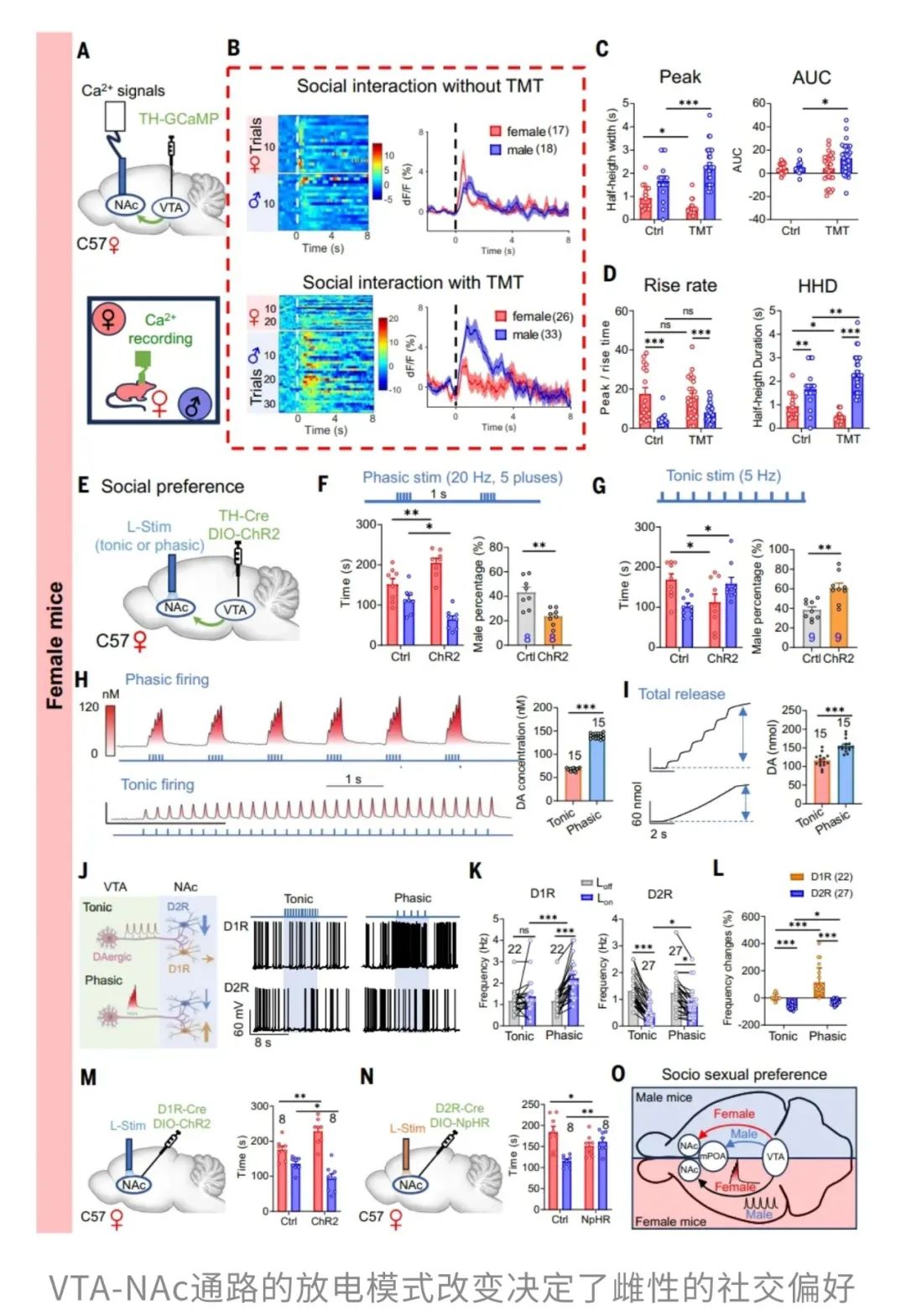

然而,研究并未止步于此。在深入探索后,研究人员发现,无论是与异性还是同性互动,VTADA神经元都会被激活。在没有压力的情况下,雄鼠的VTA→伏隔核(NAc)通路占主导地位,驱使雄性小鼠本能地对雌性产生兴趣和追求。而雌性小鼠的大脑中,VTA→NAc的通路同样参与社交行为的调节,此时NAc作为“奖励中心”,负责调节小鼠的社交奖励与互动。

更有趣的是,研究人员发现,雌性小鼠的“社交路径”显得更加精细。

这些快速的电信号意味着大脑正在积极调动资源,推动雌性化身“闺蜜狂魔”,对异性“爱答不理”。

然而,一旦压力袭来,雄鼠和雌鼠的神经回路就发生了明显的变化。此时,雄鼠的VTADA神经元开始更多地影响内侧视前区(mPOA),这一区域与交配、攻击等行为密切相关。雄鼠的VTA→mPOA通路强势上线,不仅改变了他们的社交偏好,还促使它们与同性形成“结盟”。与此不同,雌鼠的大脑电活动节奏发生了转变,转为低频持续放电,通过不同的受体(D2R)信号传递,促使她们在压力下“移情别恋”,倾向于和雄鼠社交。

这种差异表明,不同性别的小鼠在面对威胁时,大脑中的同一条通路会有不同的“分工”——雄性通过mPOA来调整性偏好和社交互动,而雌性则通过NAc和大脑电活动节奏来调节它们的行为。这就好比两个团队,虽然都在应对相同的威胁,却使用了不同的策略和方法。

总的来说,这项研究提示,雄性和雌性小鼠在正常条件下都表现出对雌性的偏好,但在生存威胁下,两者都表现出对雄性的偏好。并且,雄性小鼠通过VTADA-NAc和VTADA-mPOA投射之间的竞争来调节性偏好,而雌性小鼠则通过VTADA-NAc投射的放电模式变化来决定性偏好。

看来,在风平浪静的日子里,我们的“社交雷达”似乎总是更偏爱那些带来新鲜感和浪漫色彩的异性朋友。然而,当命运的风暴突然来袭,“兄弟们”仍是最坚实的后盾。或许,在逆境中,我们往往会回归到最本能的社交本能,寻找那些能给予我们力量和支持的避风港。

研究主要关注小鼠的性偏好行为,可能无法直接应用到人类,未来仍需更进一步的研究。

参考资料:

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#多巴胺# #伏隔核# #腹侧被盖区#

13