“百年神药”再立功!多项研究:长期低剂量服用阿司匹林不仅预防癌症,还能降低癌症转移风险!关键靠这一信号通路

2025-03-24 木白 MedSci原创 发表于上海

肃然起敬了!

长期低剂量服用能预防癌症

哈佛医学院等研究团队对超过10万人的数据进行深入分析,发表于JAMA Oncology的一项研究[1]表明,阿司匹林对结直肠癌(CRC)有显著的预防作用,而且竟在那些生活方式糟糕透顶的人群中表现得尤为明显。

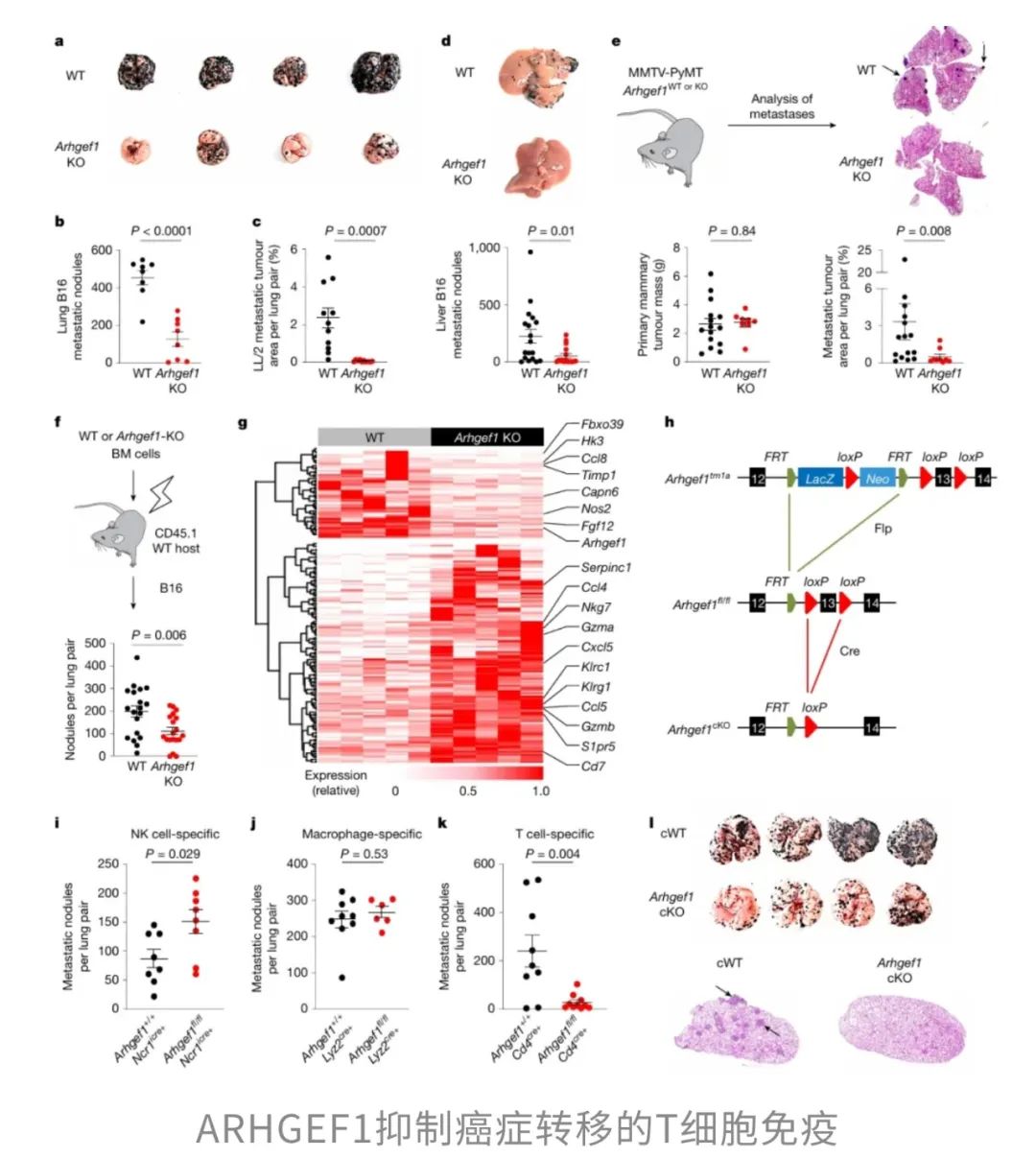

ARHGEF1:免疫系统的“刹车片”

其实,癌症之所以可怕,90%的死亡源于“转移”。就像蒲公英种子随风飘散,癌细胞会悄悄潜入血液,扎根在肺、肝、脑等重要器官。按理说,这些刚刚落脚的“微小转移灶”本应是最脆弱的——它们还没有构建起保护自己的“免疫屏障”,很快被免疫细胞“剿灭”。然而现实中,免疫细胞却频频“失手”。这让研究团队开始怀疑,是不是有什么“内鬼”在暗中瓦解了免疫细胞的“战斗力”。

而早在此前的一项大规模体内基因筛选中,研究者就识别了一批与癌症转移密切相关的宿主调控基因,其中编码ARHGEF1的基因显得尤为可疑。这一发现点燃了团队的好奇心,ARHGEF1 是否就是那个在暗中“通风报信”的“内鬼”呢?为了弄清真相,研究者们开始了一系列实验。

ARHGEF1遏制T细胞“战斗力”的“幕后操控者”

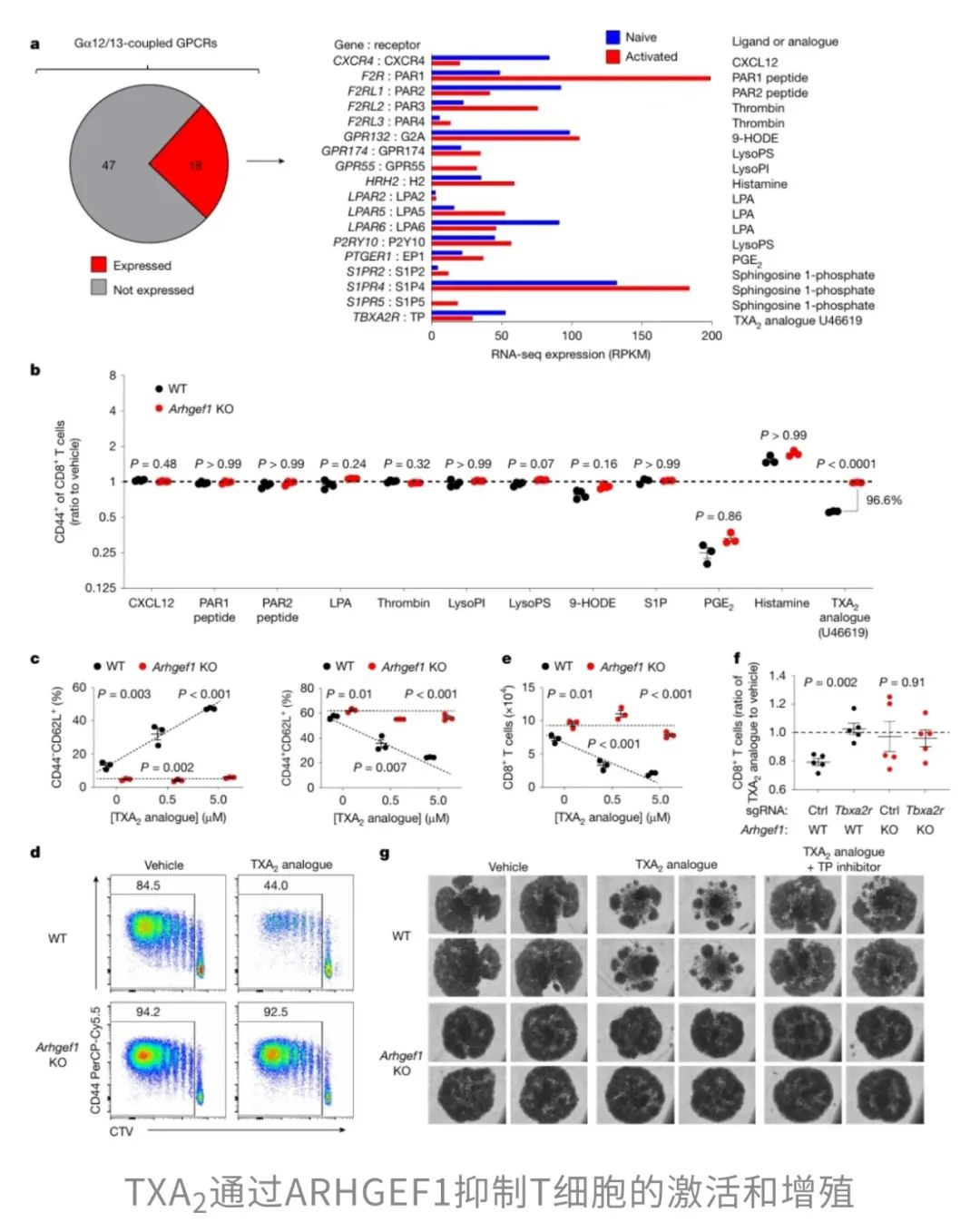

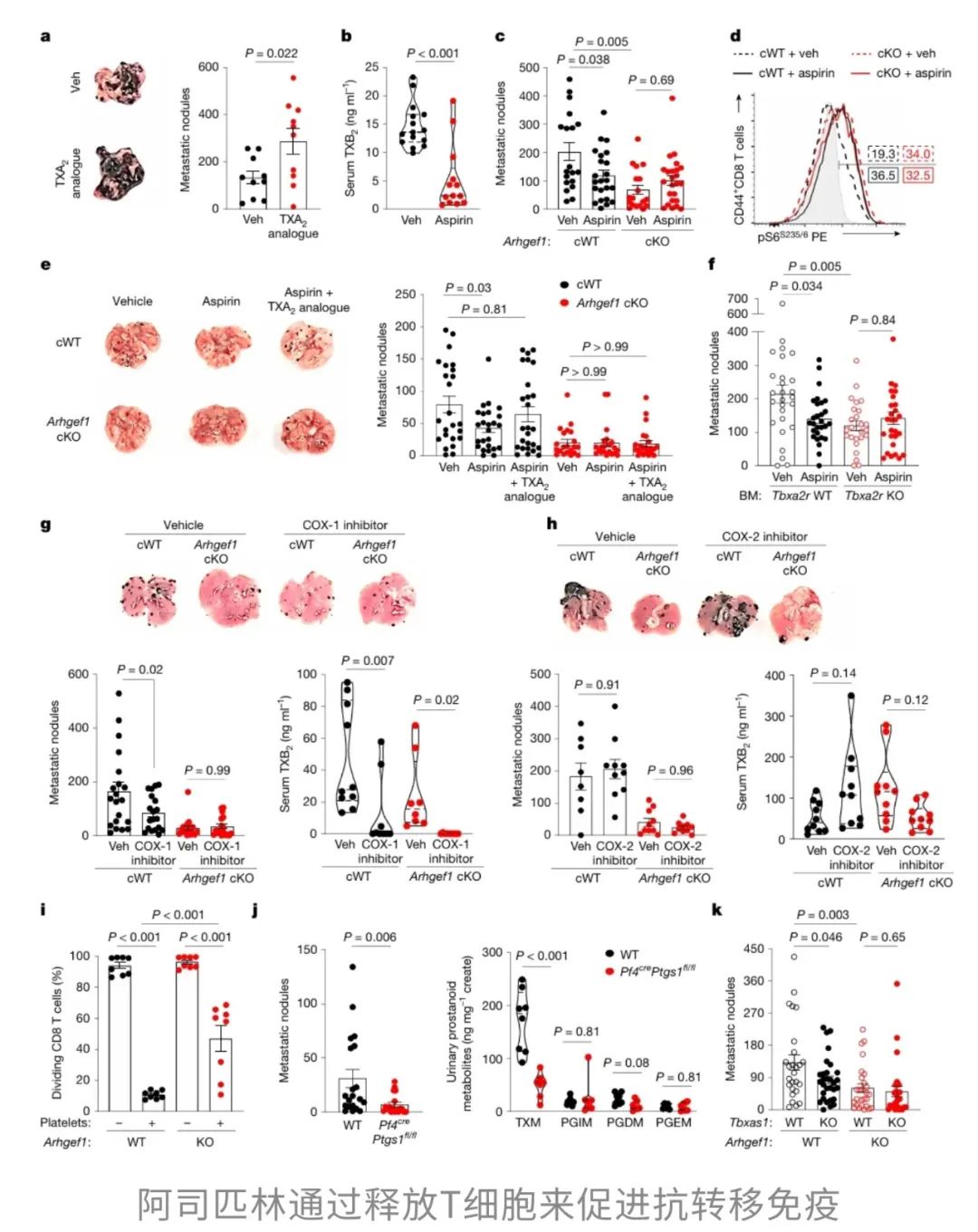

为了进一步确认哪位GPCR是ARHGEF1真正的“幕后操控者”,研究人员还追踪了这些受体的“密友”——已知的配体,看看谁能有效遏制T细胞的“战斗力”。结果显示,大部分配体都只是“路人甲”,而TXA2的稳定类似物U46619却成了那个“例外”!它不仅显著抑制了T细胞的活化和增殖,而且这种抑制效果几乎完全依赖于ARHGEF1的存在——一旦ARHGEF1被敲除,U46619的指令就无法传达。看来,TXA2就是这个关键的“反派”。

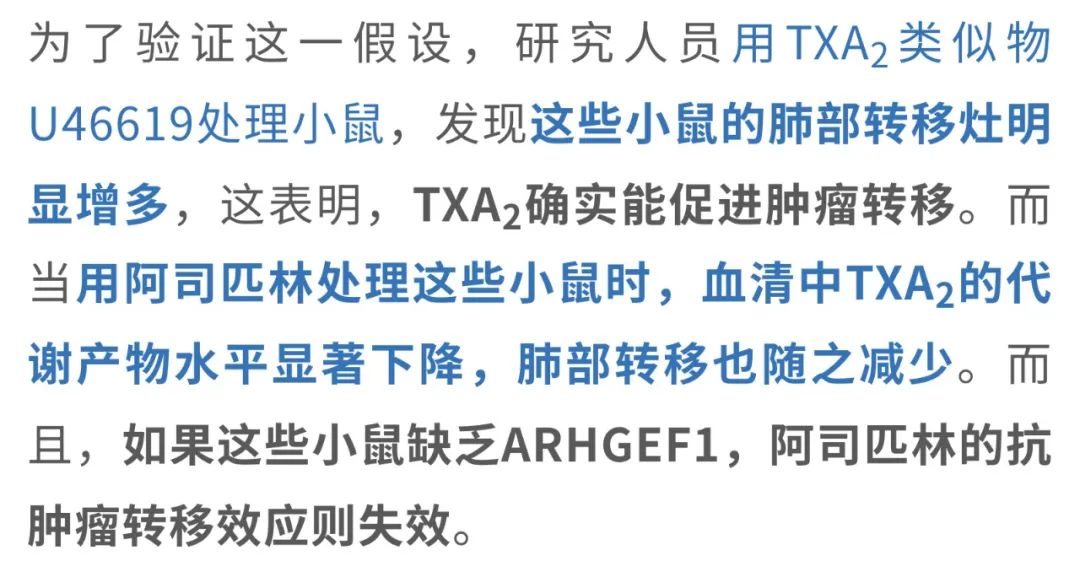

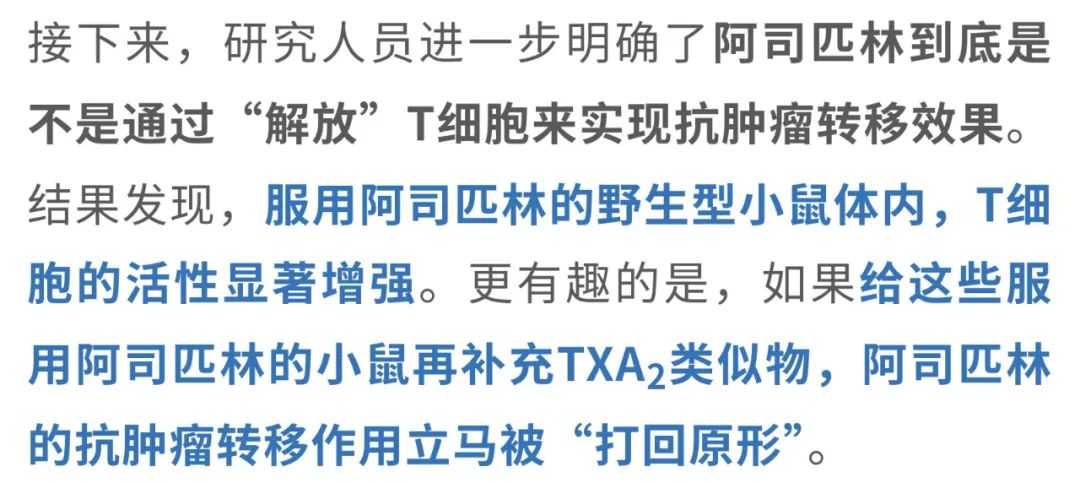

“百年神药”阿司匹林又创奇迹了

事情得从阿司匹林抑制环氧合酶(COX),减少TXA2的生成开始讲起。TXA2是种与血小板聚集、血管收缩有关的分子,但研究人员却注意到,它还会限制T细胞的活化,进而削弱免疫系统的抗肿瘤能力。既往的大规模临床试验和荟萃分析也表明,阿司匹林的使用与多种肿瘤转移风险降低有关。这让研究者产生了一个大胆的假设:阿司匹林会不会是通过抑制TXA2的产生,释放T细胞,让它们重燃“战斗力”,从而阻止癌细胞的转移?

这也再次佐证了,阿司匹林是通过降低TXA2水平,解除其对T细胞的抑制,实现了抗肿瘤转移效果。

[2]Yang, J., Yamashita-Kanemaru, Y., Morris, B.I.et al. Aspirin prevents metastasis by limiting platelet TXA2 suppression of T cell immunity. Nature (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-025-08626-7

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#结直肠癌# #阿司匹林# #血栓素A2#

8