CGP指南解读 | 2022年USPSTF《儿童和青少年抑郁症和自杀风险筛查推荐声明》解读

2025-04-03 中国全科医学杂志 中国全科医学杂志

本文结合国内外文献对USPSTF声明的内容进行解读,从抑郁症和自杀行为的概念、危险因素、筛查工具、早期筛查的利弊、治疗和干预及USPSTF声明对初级保健医护人员的指导价值等方面进行概述。

前 言

美国预防临床服务指南工作组(USPSTF)于2022年在JAMA发布了《儿童和青少年抑郁症和自杀风险筛查推荐声明》(以下简称USPSTF声明),并发布了最新证据报告和系统评价结果,建议对12~18岁的青少年进行抑郁症筛查。但由于缺乏足够的证据,USPSTF声明目前无法确定儿童和青少年自杀风险筛查的利弊。

本文结合国内外文献对USPSTF声明的内容进行解读,从抑郁症和自杀行为的概念、危险因素、筛查工具、早期筛查的利弊、治疗和干预及USPSTF声明对初级保健医护人员的指导价值等方面进行概述,旨在为医护人员对儿童和青少年抑郁症和自杀风险筛查的临床实践提供参考。

01 概念

1.1 抑郁症(MDD)的概念

根据精神障碍诊断与统计手册(DSM)-5标准,MDD的定义为:个体在至少2周的时间内,经历轻度到重度的持续悲伤,对日常生活失去兴趣。此外,还可表现为易怒、注意力不集中和躯体问题(如睡眠障碍、精力减退和食欲改变)。

1.2 自杀行为的概念

USPSTF声明定义了"自杀行为(suicidal behavior)"这一术语,涵盖了自杀意念(suicidal ideation)、自杀企图(suicide attempts)和自杀完成(suicide completion)三种情形。自杀意念是指思考、考虑或计划自杀;自杀企图是指意图导致死亡的非致命性、自我导向性的潜在伤害行为;自杀完成是指由自我伤害行为导致的死亡,且该行为的意图是为了致死。

USPSTF声明的适用人群:未被确诊患有精神疾病,或未表现出公认的抑郁症状或自杀风险迹象的儿童和青少年。

02 USPSTF声明总结

2.1 儿童和青少年MDD筛查

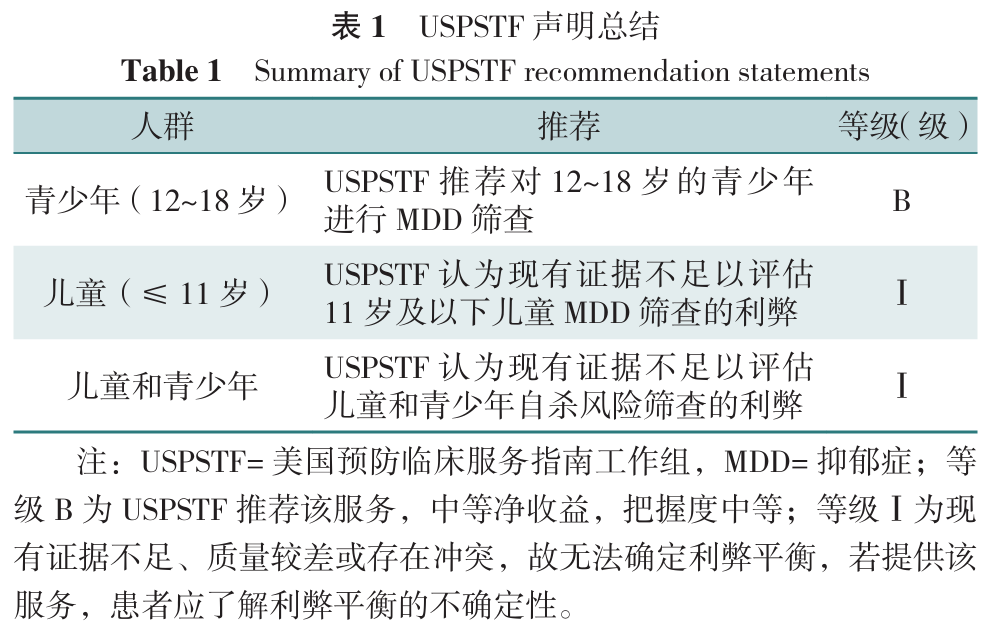

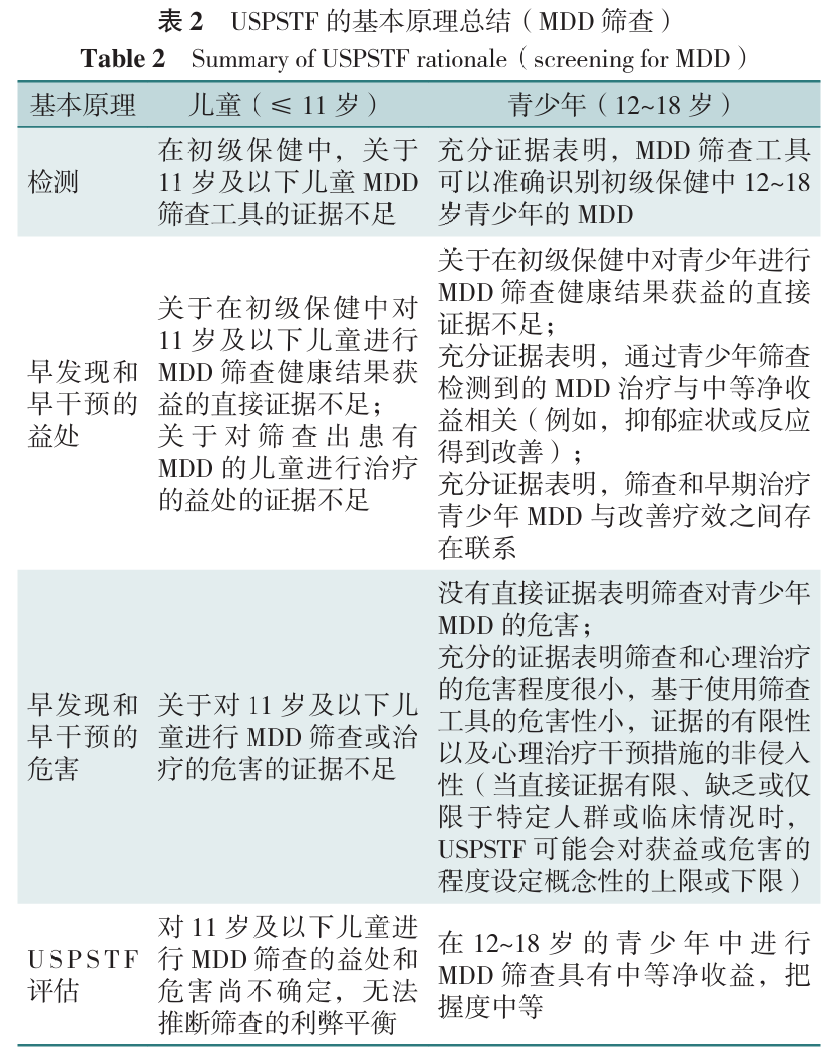

USPSTF声明更新了2016年USPSTF关于儿童和青少年MDD筛查的推荐,更新后的USPSTF声明扩展了适用人群的范围,不仅涵盖了未被诊断为MDD的18岁及以下个体,也包括了那些没有表现出明显抑郁症状或自杀风险迹象的儿童和青少年。总体来看,2022年更新后的USPSTF声明与之前的推荐声明一致,即推荐对12~18岁的青少年进行MDD筛查(推荐证据:B级);但对于11岁及以下儿童,现有证据不足以评估该人群进行MDD筛查的利弊,故无法给出推荐意见(推荐证据:Ⅰ级)(表1、表2)。

表1、表2

2.2 儿童和青少年自杀风险筛查

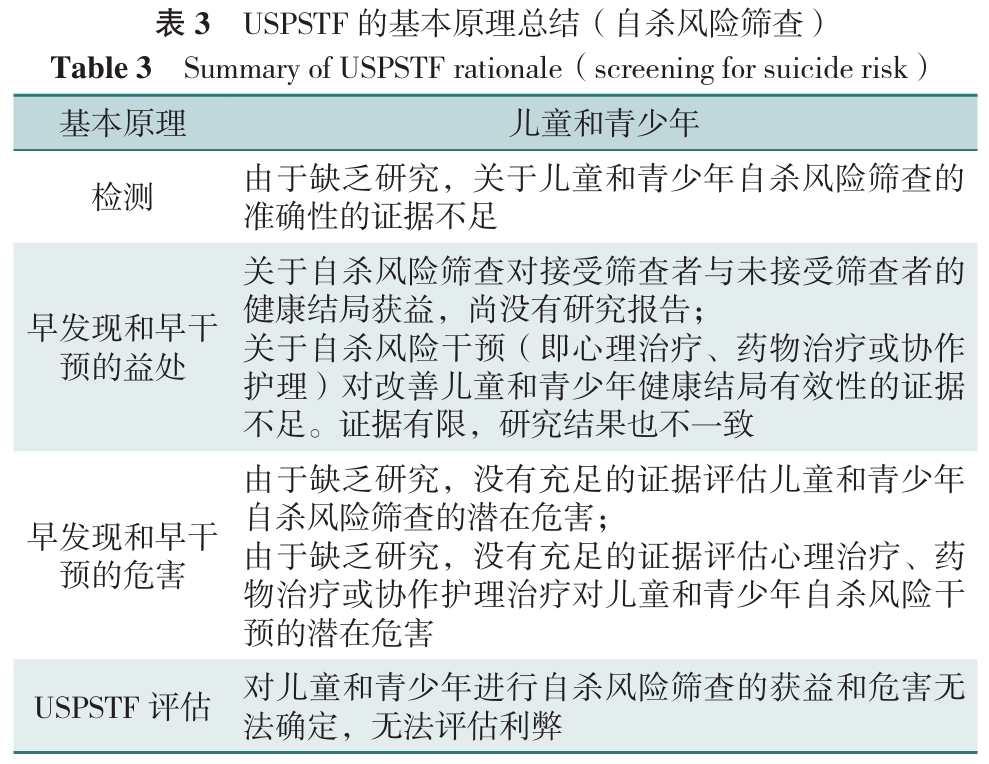

USPSTF声明更新了2014年发布的《青少年自杀风险筛查推荐声明》,2014年USPSTF声明指出,证据不足以评估青少年自杀风险筛查的利弊(推荐等级:Ⅰ级)。而2022年USPSTF声明再次得出结论,儿童和青少年自杀风险筛查的获益和危害的现有证据仍然不足,无法确定筛查的利弊(推荐证据:Ⅰ级)(表1、表3)。USPSTF声明指出了目前存在的关键证据缺口,并强调了开展更多随机对照试验(RCT)的迫切需求。这些研究应该评估在初级保健机构中对儿童和青少年进行自杀风险筛查的益处和危害,并与不进行筛查或常规护理进行比较。此外,建议未来研究提供更多关于自杀风险筛查测试的性能特征(准确性、灵敏度、特异度等)的详细信息,以增强筛查工具的选择和应用。

03 危险因素评估

3.1 MDD的危险因素

MDD的病因尚不完全清楚,可能涉及遗传、生物和环境因素的综合作用,如MDD家族史、既往有MDD或其他精神病病史或行为问题。儿童和青少年MDD的危险因素包括女性、年龄较大的儿童和青少年、家庭成员(尤其是母亲)有MDD病史、既往抑郁发作、其他心理健康或行为问题、慢性疾病、超重和肥胖等。MDD的其他心理社会风险因素还包括童年期遭受虐待或忽视、经历创伤性事件、欺凌行为(无论是作为施暴者还是受害者)、不利生活事件、早期暴露于压力、不安全的亲子关系、性取向模糊、学习表现不佳。针对上述危险因素,USPSTF声明建议研究者对由性别、种族和民族、性取向及性别认同所定义的特定群体,开展更多关于MDD筛查的研究。这一呼吁基于对MDD不同风险因素的认识,旨在促进更精准的预防和干预措施,以减少儿童和青少年群体中MDD的发生率。

3.2 自杀行为的危险因素

自杀风险因性别或性取向而异。一项关于5~17岁黑种人儿童和青少年自杀特点和趋势的研究,使用了来自疾病控制和预防中心(CDC)基于网络的伤害统计查询和报告系统(WISQARS)。数据显示,2003—2017年,黑种人男性青少年的自杀死亡占比(71.77%)高于女性青少年(28.23%),而黑种人女性青少年自杀率的年度百分比增幅是男性青少年的两倍多。LGBT青少年,即女同性恋(lesbian)、男同性恋(gay)、双性恋(bisexual)、变性者(transgender)青少年,相较于非LGBT青少年,表现出更高的自杀意念率和自杀企图率。自杀行为的其他重要风险因素还包括精神疾病史和不良的童年经历(自杀或精神疾病家族史、自杀企图、生活压力、心理创伤史、亲子冲突、法律问题)。

04 早期筛查

4.1 筛查工具

4.1.1 MDD筛查工具:

多种筛查工具可用于识别儿童和青少年MDD,部分已在初级保健中得到应用。临床实践中常用的MDD筛查工具包括青少年患者健康问卷(PHQ-A)、流调中心抑郁症量表(CES-D)、初级保健版本的贝克抑郁量表(BDI)。

4.1.2 自杀行为风险筛查工具:

自杀风险筛查工具通常包括对当前自杀意念、自伤行为以及对既往自杀企图和自杀行为的评估。2014年发布的USPSTF声明中,提及了一种关于儿童和青少年人群的自杀风险筛查工具(SRS)。其他适用于该人群的自杀风险筛查工具还包括:自杀筛查问题(ASQ)、青少年版自杀意念问卷(SIQ-Jr)和贝克自杀意念量表(BSSI)等。许多MDD筛查工具包含至少一个与自杀意念相关的条目,但依赖这些工具来筛查自杀意念可能并不充分。此外,尽管已有多种自杀风险筛查工具被开发出来,但其心理测量特性常不足以用于儿童和青少年人群,且与临床访谈相比,这些工具的准确性仍然不能确定。此外,USPSTF声明指出缺乏有关初级保健临床医生筛查儿童和青少年自杀风险频率的数据。基于以上这些原因,USPSTF声明并未对自杀风险筛查给出具体推荐。

4.2 早期筛查的利弊

4.2.1 MDD早期筛查利弊分析:

USPSTF声明推荐对12~18岁的青少年进行MDD筛查。研究表明,大约一半的青少年MDD患者直到成年后才被确诊。由于寻求MDD治疗存在相关的污名化问题,儿童和青少年有病耻感,故开展MDD筛查可能有利于该人群的精神卫生健康状况。USPSTF声明强调,筛查应通过适当的系统实施,以确保准确的诊断、有效的治疗和适当的随访。对于11岁及以下的儿童,由于现有证据不足,故USPSTF无法确切地评估该人群进行MDD筛查的利弊。此外,USPSTF声明还警示了对任何年龄段的儿童和青少年进行MDD筛查的潜在危害,包括因早期筛查结果假阳性带来的不必要的转诊(时间成本和经济负担)、治疗、焦虑、标签化和污名化。目前,尚缺乏直接评估初级保健中MDD筛查利弊的试验。因此,迫切需要开展大规模、高质量的RCT研究,以便更全面地了解在初级保健中进行MDD筛查对儿童和青少年长期健康结果的影响,为临床决策提供更切实的科学依据。

4.2.2 自杀行为早期风险筛查利弊分析:

一项对2000—2010年8个心理健康研究网络(MHRN)卫生系统自杀死亡的纵向研究发现,仅有16.3%的0~19岁的儿童和青少年在死亡前4周内进行过心理健康诊断。这一发现突显了在儿童和青少年中早期识别自杀风险的紧迫性,尤其是考虑到父母与子女在自杀倾向报告上的不一致,父母往往不知道子女有自杀意念。尽管2项RCT(n=2 675)显示,自杀风险筛查并未增加短期痛苦,但当前缺乏足够的证据来评估这一年龄段儿童和青少年自杀风险筛查的潜在危害。因此,USPSTF声明认为,基于现有证据,无法确切评估对儿童和青少年进行自杀风险筛查的利弊,强调了进一步研究的必要性以支持临床决策。

05 治疗与干预

5.1 MDD的治疗

儿童和青少年MDD的治疗方案包括药物治疗、心理治疗和联合治疗。USPSTF声明指出,不充分的支持和后续跟踪可能导致治疗失败或带来伤害。需要有完善的系统和足够数量且训练有素的医疗专业人员来确保对患者进行筛查。若筛查结果呈阳性,则进行适当的转诊和循证护理治疗。

5.2 自杀行为的干预

对儿童和青少年的自杀行为干预措施包括心理治疗(IPT、CBT、辩证行为治疗)、药物治疗(抗抑郁药、抗精神病药和情绪稳定剂)和物理治疗(高频重复经颅磁刺激、无抽搐电休克治疗)。除了这些治疗之外,有护理人员参与的安全规划干预措施同样重要,旨在减少自杀手段的获取机会或降低其致命性。具体而言,初级保健提供者可以开展教育项目,指导处于危机中的儿童和青少年家属如何安全存放药物、移除可能用于自杀行为的物品等。

小结

USPSTF声明描述了儿童和青少年MDD和自杀行为筛查及治疗中存在的问题和采取的措施,推荐对12~18岁的青少年进行MDD筛查。然而,由于现有证据不足,USPSTF指出尚缺乏对儿童和青少年MDD和自杀风险筛查及治疗利弊的深入研究,故无法明确早期识别和干预的最佳方法。因此,初级保健医护人员应结合我国儿童和青少年MDD患者的特点、家庭功能、我国卫生保健系统服务能力等,探索科学有效的筛查和干预措施,开展针对性的研究,从而优化治疗方案并提高治疗效果。

本文来源

章琪,和申,李华. 2022年美国预防临床服务指南工作组《儿童和青少年抑郁症和自杀风险筛查推荐声明》解读[J]. 中国全科医学, 2025, 28(15): 1823-1830.

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#抑郁症# #自杀风险#

15