Stroke: 一项功能磁共振成像研究揭开脑卒中后尿失禁的神经机制

2025-04-15 MedSci原创 MedSci原创

40%的脑卒中患者会在发病后3个月内出现尿失禁,其中近半数症状持续超过一年。

脑卒中后尿失禁是临床常见的后遗症之一,严重影响患者的康复进程和生活质量。长期以来,医学界普遍认为这种症状与逼尿肌的无抑制收缩有关,但其背后的神经机制始终未能明确。为了揭开这一谜题,一项结合功能磁共振成像(fMRI)与尿动力学检测的研究应运而生。这项研究首次通过实时监测大脑活动与膀胱功能的联动,试图解析自主排尿与非自主排尿过程中大脑的差异化调控模式。

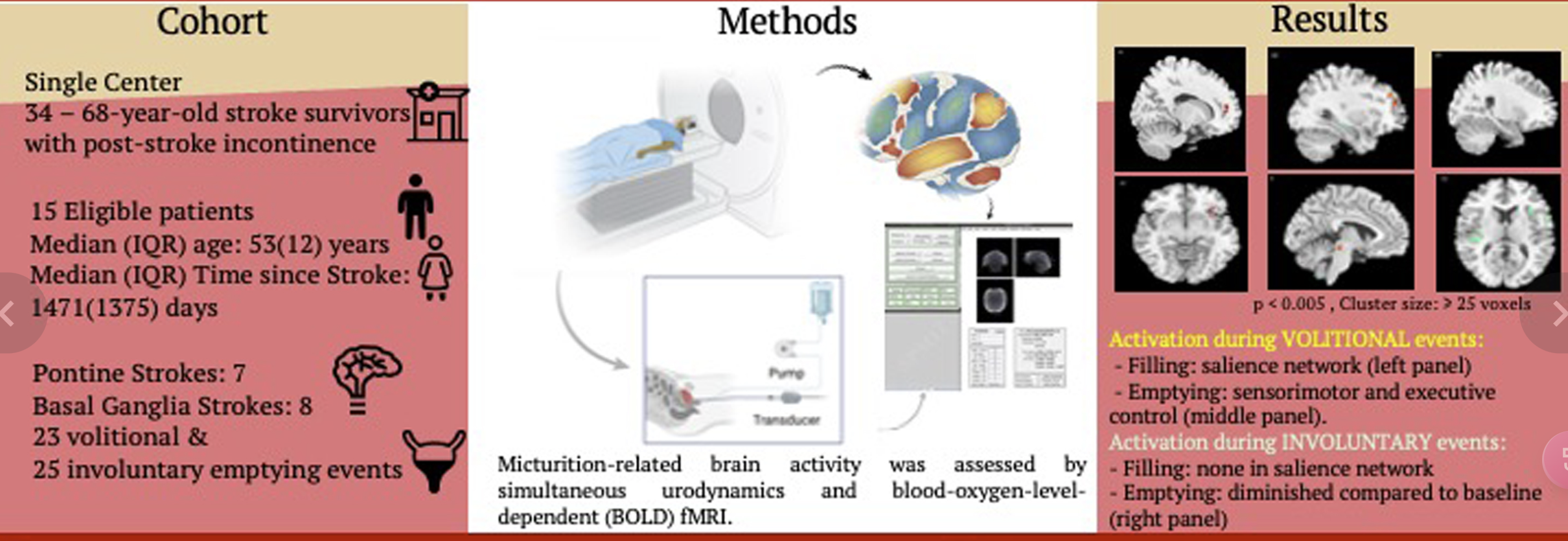

研究团队招募了15名存在尿失禁症状的脑卒中患者和9名健康对照者,在同步记录膀胱压力和脑部血氧水平依赖信号(BOLD)的过程中,捕捉到患者群体中25次非自主排尿事件、23次自主排尿事件,以及健康人群的35次自主排尿数据。通过严格的统计学分析,科学家们终于窥见了大脑对排尿控制的“决策密码”。

研究发现,无论是健康人群还是脑卒中患者,在自主排尿过程中都会激活一系列与感觉运动控制和执行决策相关的脑区。脑干、扣带回皮层、前额叶皮层和运动区的显著活跃,印证了排尿行为需要高级认知中枢的精密调控。然而在非自主排尿事件中,大脑皮层活动几乎未见明显变化,仿佛这场“意外”完全绕过了大脑的指挥系统。更耐人寻味的是,当膀胱逐渐充盈时,健康人与脑卒中患者的显著性网络(包括岛叶和前扣带回)都会提前进入“警戒状态”,这种神经预警像极了身体在默默计算“何时该去洗手间”。但在非自主排尿前的膀胱充盈期,尽管BOLD信号整体增强,这套精密的预警系统却意外“沉默”了。

这种神经活动的差异揭示了一个关键事实:显著性网络很可能是人体控制排尿的“守门人”。当脑卒中损伤了这个网络的功能连接,大脑就无法及时接收膀胱充盈的预警信号,也失去了在恰当时机启动排尿控制的能力。这就像一座城市的防洪系统突然失灵——水位监测器不再报警,闸门控制器失去响应,最终导致洪水不受控制地决堤。研究数据进一步显示,脑卒中患者的非自主排尿并非源于某个脑区的单一功能障碍,而是整个神经网络协同作用的崩溃。尤其当岛叶与前扣带回的激活不足时,患者既无法感知膀胱充盈的紧迫性,也难以调动运动皮层实施主动控制。

这项研究的临床意义远超预期。传统康复治疗往往聚焦于盆底肌训练或药物抑制逼尿肌收缩,却忽视了大脑神经网络的重塑。新发现提示,未来或可通过非侵入性脑刺激技术(如经颅磁刺激)靶向增强显著性网络功能,或者利用生物反馈训练帮助患者重新建立“脑-膀胱对话”。更值得关注的是,约40%的脑卒中患者会在发病后3个月内出现尿失禁,其中近半数症状持续超过一年。如果能通过早期fMRI筛查识别显著性网络异常的患者,就能针对性开展预防性干预,避免不可逆的神经功能恶化。

原始出处:

Neural Mechanisms of Poststroke Urinary Incontinence: Results From an fMRI Study. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.124.048057

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#缺血性卒中#

13