Molecular Psychiatry:来自真实临床环境的洞察,氯胺酮诱导的双相障碍患者解离状态的神经生理学相关性

2025-01-19 xiongjy MedSci原创 发表于陕西省

本研究探讨了氯胺酮在双相障碍抑郁症患者中诱导的急性神经生理变化,发现氯胺酮显著降低了低频谱功率,并增加了γ波振荡功率。此外,氯胺酮引起的EEG变化在晚期反应者中表现出更显著的变化。

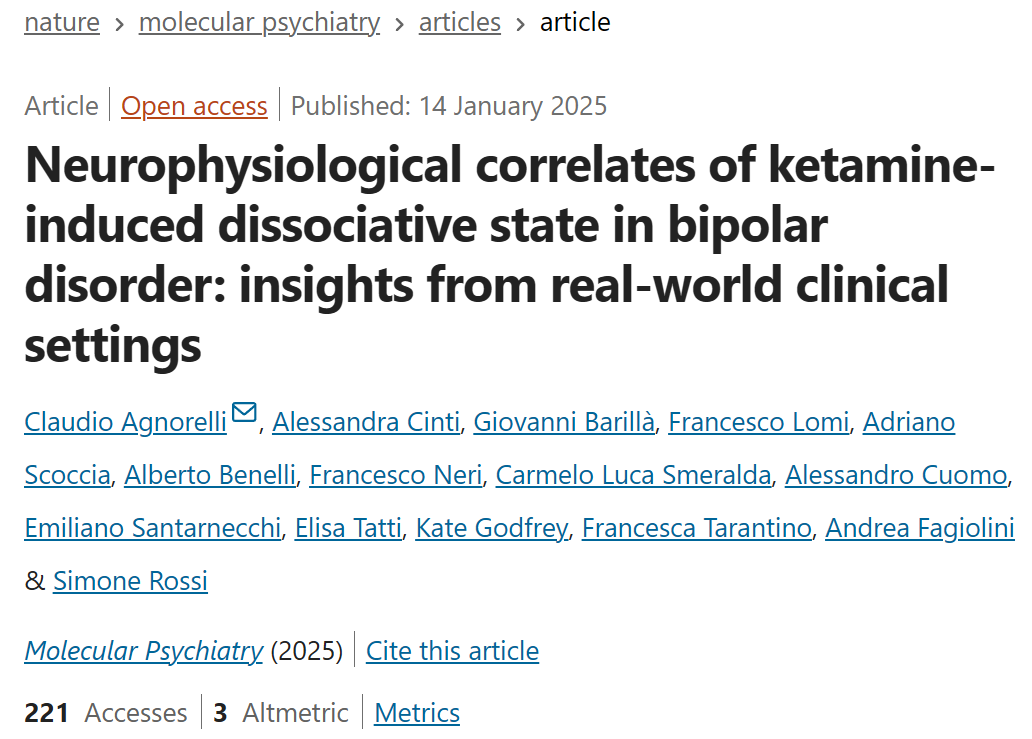

双相障碍(BD)作为一种严重的情感障碍,通常伴随有治疗难度大的抑郁症状。近年来,氯胺酮作为一种解离性麻醉剂,因其在治疗抗药性抑郁症(TRD)和双相抑郁症中的潜力而备受关注。氯胺酮的神经生理机制仍不完全明确,尤其是其在双相障碍患者中的作用。本研究旨在通过脑电图(EEG)生物标志物探索氯胺酮在双相抑郁症中的急性神经生理变化,重点考察氯胺酮诱导的解离状态及其治疗反应的神经生理基础。

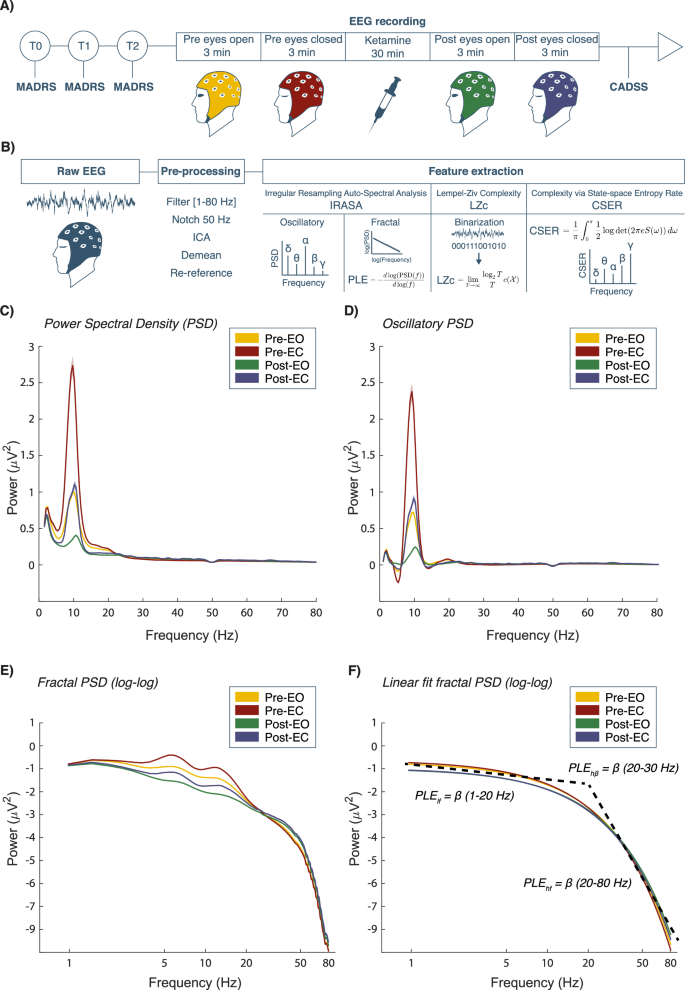

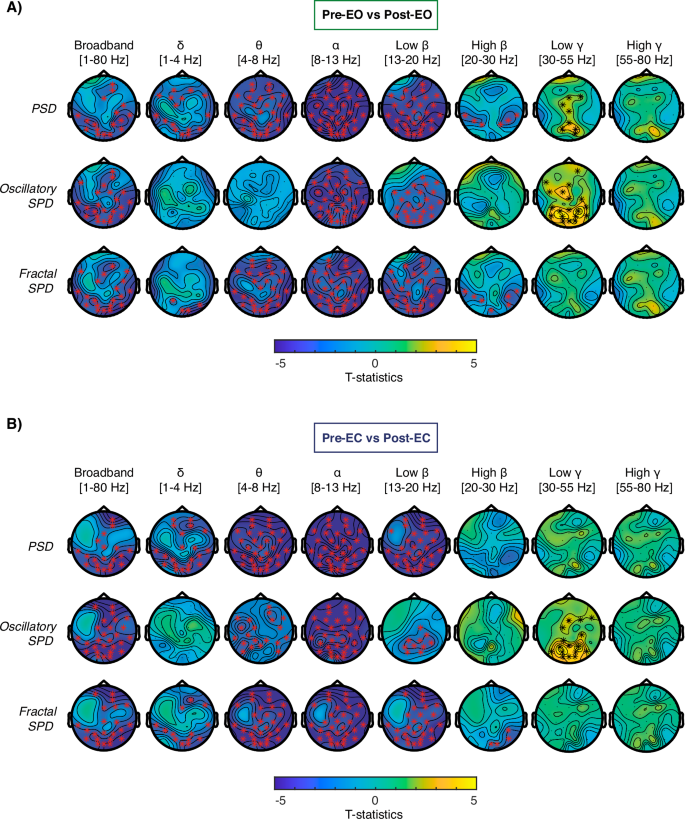

本研究纳入了30名正在接受氯胺酮治疗的双相障碍住院患者,所有患者均存在治疗抵抗性抑郁症。患者接受了0.5至1mg/kg的亚麻醉剂量氯胺酮静脉输注,并在输注过程中进行EEG记录,使用临床解离状态量表(CADSS)评估其主观效果。EEG信号提取了节律性和非节律性的特征,分析了氯胺酮对脑电活动的影响。根据患者在治疗后的反应速度,患者被分为早期反应者(ER)和晚期反应者(LR)。结果表明,氯胺酮显著减少了低频谱功率密度,同时增加了γ波振荡功率。此外,氯胺酮还导致功率谱斜率趋平,表明大脑动态出现了变化,尤其是在高频段,表现为脑信号熵的增加。值得注意的是,晚期反应者在EEG变化上较早期反应者表现出更显著的变化,提示治疗敏感性的表型差异。

图1 研究设计与功率谱分析

该研究的结果为理解氯胺酮在双相抑郁症中的神经生理效应提供了重要见解,强调了EEG生物标志物在评估氯胺酮治疗机制中的潜力。这些发现为氯胺酮治疗的个性化方案提供了理论依据,尤其是在预测治疗反应和优化治疗策略方面具有重要价值。

图 2: 脑电信号的节律特征

本研究的不足之处在于样本量较小,以及使用了未经验证的CADSS翻译版本,这可能影响了结果的解释。此外,虽然氯胺酮引起的EEG信号变化与患者的主观体验存在一定的相关性,但并未在多重比较校正后得到稳健的结论。

图 3:EEG 信号的心律失常特征

未来的研究需要进一步验证这些发现,探索氯胺酮引起的解离体验与神经生理变化之间的关系,并探索更加精确的测量工具,以便更好地捕捉氯胺酮对意识状态的变化。

原始出处:

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#氯胺酮# #EEG# #解离状态#

22