Small:中国医科大学李凯等团队合作研究通过3D生物打印开发的胃癌模型准确模拟肿瘤微环境特征和药物反应

2025-01-29 iNature iNature 发表于陕西省

该研究首次在3D生物打印中利用明胶甲基丙烯酰(GelMA)水凝胶(一种仿生ECM材料)构建了生理相关的胃癌模型。

当前用于胃癌研究的体外模型,如2D细胞培养和类器官系统,通常无法复制体内复杂的细胞外基质(ECM)。

2025年1月15日,中国医科大学李凯、Zhou Heng和中国科学院张兴共同通讯在Small 在线发表题为“Gastric Cancer Models Developed via GelMA 3D Bioprinting Accurately Mimic Cancer Hallmarks, Tumor Microenvironment Features, and Drug Responses”的研究论文。该研究首次在3D生物打印中利用明胶甲基丙烯酰(GelMA)水凝胶(一种仿生ECM材料)构建了生理相关的胃癌模型。

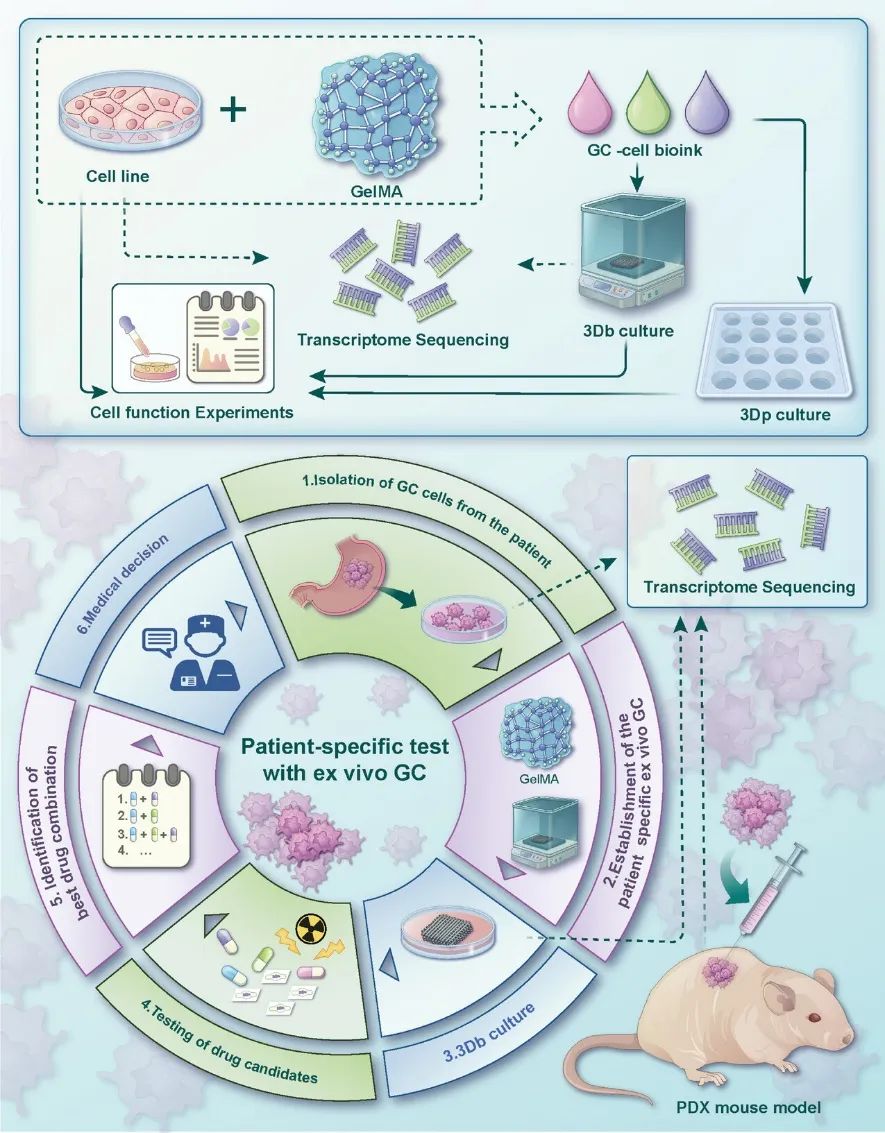

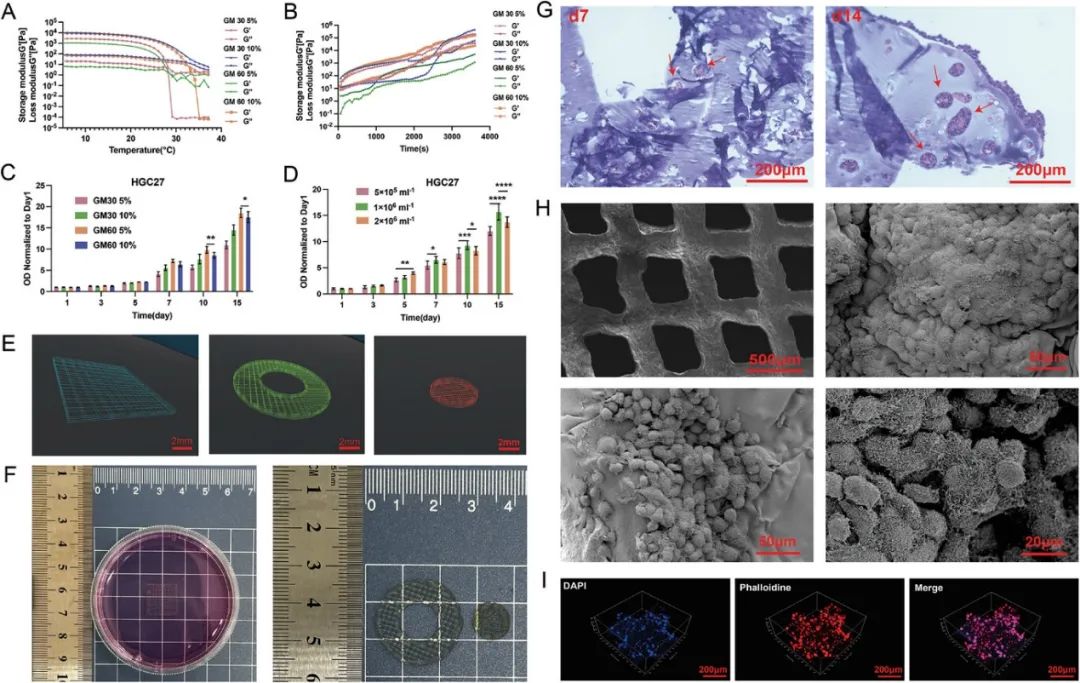

GelMA的可调机械特性使其在生理范围内精确操纵细胞行为。遗传和表型分析表明,3D生物打印GelMA(3Db)模型准确模拟了临床肿瘤特征并再现了关键的癌症标志,如细胞增殖、侵袭、迁移、血管生成和Warburg效应。3Db模型和患者来源的异种移植模型(均由原发性胃癌细胞构建)之间的基因表达和药物反应的比较验证了该模型的临床相关性。3Db模型能够密切模拟体内条件,凸显了其在确定治疗靶点和预测患者特异性反应方面的关键作用,展示了其在高通量药物筛选和临床应用中的潜力。该研究首次报道了基于GelMA的3D生物打印在推进胃癌研究和再生医学中的关键作用。

胃癌(GC)是一项艰巨的全球健康挑战,是全球第五大最常见的恶性肿瘤和癌症相关死亡的第三大原因。GC在发病率和预后方面表现出显著的地区差异,主要在东亚地区流行。GC的治疗通常由手术切除、化疗和放疗组成,但由于晚期诊断和对化疗的内在或获得性耐药,总体生存率较低,迫切需要新型治疗策略和更好的治疗药物。影响治疗结果的一个关键因素是肿瘤微环境(TME),其在GC进展和治疗耐药性中至关重要。尽管细胞-细胞外基质(ECM)串扰的详细机制仍难以捉摸,但ECM失调伴随着各种病理状况(如GC)的发展。

越来越多的人认为TME在胃癌的进展、转移和治疗耐药中起着关键作用。ECM是蛋白质和多糖的复杂网络,由与肿瘤细胞动态相互作用的各种细胞成分和细胞外基质组成,不仅支持肿瘤的物理结构,还通过生化信号和机械特性影响细胞功能和疾病发展结果。然而,基于2D细胞培养的传统体外模型未能准确模拟这些复杂的TME相互作用,仅提供了细胞行为和药物反应的差异性结果。虽然动物模型提供了更相关的生理学见解,但其应用受到生物可变性和伦理的限制,如3R原则,该原则鼓励使用更人道和科学有效的替代方法。

图1 3D生物打印胃癌模型的构建和应用示意图(摘自Small )

3D生物打印技术已成为一项用于癌症研究的新突破,广泛应用于脑癌、肺癌、前列腺癌和结直肠癌等多种癌症的研究和治疗。值得注意的是,3D生物打印(3Db)癌症模型提供了更真实的TME,使研究人员能够更好地探索肿瘤生物学并开发新型疗法。该方法能够对模拟天然人类肿瘤结构和自然微环境的组织结构进行精确工程设计,采用甲基丙烯酸明胶(GelMA)等各种基于水凝胶的生物墨水,通过3D打印创建所需尺寸和形状的组织状结构。由于GelMA具有生物相容性、良好的细胞粘附和增殖特性,并促进细胞分化,具有模拟ECM在肿瘤病理学中作用的潜力。

该研究首次使用GC细胞系(HGC27)和GelMA水凝胶进行3D生物打印来开发3D生物打印(3Db)模型,该模型能够比现有的2D模型和非生物打印的3D培养(3Dp)模型更准确地模拟人类GC微环境。通过使用传统的3D培养方法开发3Dp模型,无需生物打印,作者确定观察到的差异主要由3Db技术导致。2D、3Dp和3Db模型的基因组和表型比较揭示了基因表达和细胞行为的显著变化。值得注意的是,3Db模型更好地保留了肿瘤特征。该研究表明3D生物打印可以为研究GC构建更具代表性和生物学相关性的模型。

图2 GelMA的流变行为和3D生物打印模型中胃癌细胞生长的功能特征(摘自Small )

作者使用来自患者的原代培养胃癌细胞(GCC)构建3Db、3Dp和2D模型,进一步验证了3Db模型的稳定性。3Db模型中原代细胞的结果具备已建立细胞系开发的3Db模型中的癌症特征。此外,将基于原代细胞的3Db模型的基因表达谱与来自肿瘤组织和患者来源的异种移植(PDX)模型的测序数据进行了比较。结果表明,3Db模型的基因表达特征与真实肿瘤组织和PDX模型的基因表达特征非常相似。使用3Db模型进行的药物敏感性预测也与PDX模型中的结果相似,验证了3Db模型在高通量药物筛选和临床药物模拟方面的有效性。

参考消息:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/smll.202409321?saml_referre

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#肿瘤微环境# #胃癌模型#

11