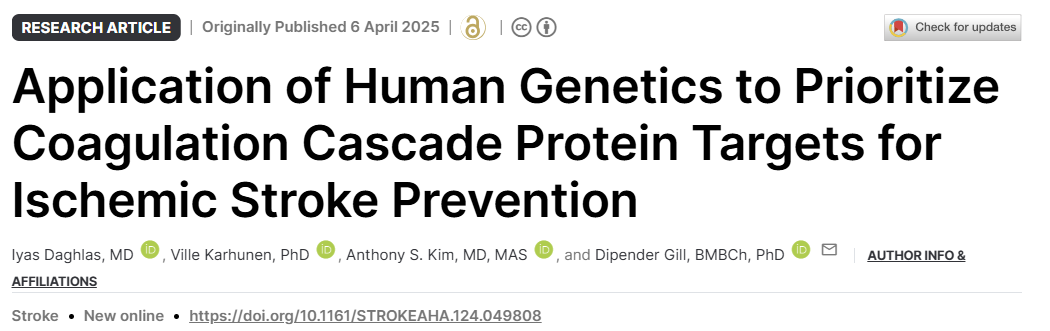

人类遗传学揭示凝血蛋白靶点:缺血性卒中预防的新方向

2025-04-15 MedSci原创 MedSci原创 发表于上海

这一发现不仅深化了我们对卒中发病机制的理解,还为新型抗凝药物的开发提供了重要线索。

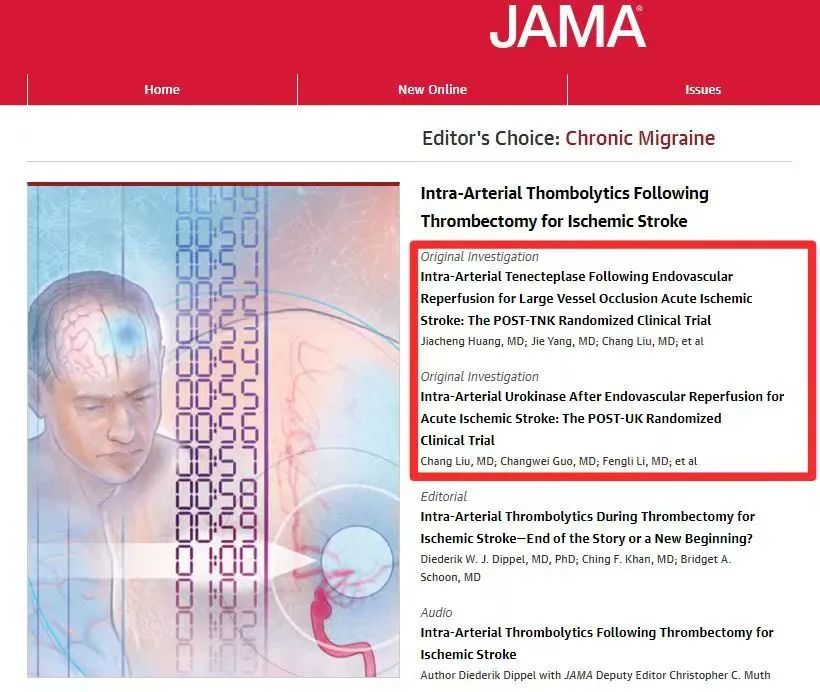

凝血系统在血栓形成中扮演着关键角色,但长期以来,人们对其在静脉血栓栓塞(VTE)和动脉缺血性卒中(如脑梗死)中的作用差异了解有限。虽然凝血蛋白的浓度和功能个体差异已被确认为VTE的重要风险因素,但它们与动脉缺血性卒中的关系仍不明确。最近,一项基于大规模遗传学数据的研究为这一问题提供了全新视角,科学家们利用孟德尔随机化和共定位分析技术,成功锁定了5种与缺血性卒中风险密切相关的凝血蛋白,为精准预防卒中提供了潜在的干预靶点。

这项研究整合了来自deCODE(35,559人)和英国生物银行(UK Biobank,46,218人)的血液蛋白水平全基因组关联研究(GWAS),并结合了VTE风险的大规模遗传数据(81,190例病例和1,419,671例对照)。所有参与者均为欧洲血统,以确保遗传背景的一致性。研究人员首先确定了30种凝血因子的遗传代理指标(genetic proxies),这些指标能模拟凝血蛋白的终身变化,从而评估它们对缺血性卒中风险的影响。随后,他们利用GIGASTROKE联盟的数据(62,100例卒中病例和1,234,808例对照),分析了这些凝血蛋白与不同缺血性卒中亚型(如心源性栓塞、大动脉粥样硬化性卒中和小血管卒中)的关联。

研究结果令人振奋:在30种凝血因子中,有5种蛋白的遗传代理指标与缺血性卒中风险显著相关,且主要影响心源性栓塞亚型。凝血因子XI(FXI)每增加1个标准差,心源性卒中风险上升31%(OR=1.31);高分子量激肽原(HK)升高与19%的风险增加相关(OR=1.19);凝血酶原(Prothrombin)的影响更为显著,风险增幅高达83%(OR=1.83)。此外,可溶性PROCR(蛋白C受体)表现出保护作用,其水平升高可降低12%的心源性卒中风险(OR=0.88)。而γ′纤维蛋白原(γ′ fibrinogen)的降低则与卒中风险增加44%相关(OR=1.44)。值得注意的是,γ′纤维蛋白原和凝血酶原还与大动脉粥样硬化性卒中相关,但没有任何凝血蛋白与小血管卒中风险显著关联。相比之下,部分凝血因子(如蛋白C、蛋白S、因子V和因子VII)仅与VTE相关,而与动脉卒中无关,这揭示了凝血系统在静脉和动脉血栓形成中的不同作用机制。

这一发现不仅深化了我们对卒中发病机制的理解,还为新型抗凝药物的开发提供了重要线索。例如,凝血因子XI抑制剂近年来已成为抗凝治疗的研究热点,因其可能降低血栓风险而不增加出血倾向。本研究的遗传学证据进一步支持FXI作为缺血性卒中干预的潜在靶点。同样,PROCR的保护作用提示,增强蛋白C通路可能有助于预防心源性卒中。此外,γ′纤维蛋白原的发现为探索纤维蛋白原调控药物提供了新方向。这些靶点的精准干预,未来可能使特定卒中高危人群(如房颤患者)受益,同时避免传统抗凝治疗(如华法林或直接口服抗凝剂)带来的出血风险。

参考文献:

Daghlas I, Karhunen V, Kim AS, Gill D. Application of Human Genetics to Prioritize Coagulation Cascade Protein Targets for Ischemic Stroke Prevention. Stroke. 2025 Apr 6. doi: 10.1161/STROKEAHA.124.049808.

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#缺血性卒中# #抗凝药#

0