脑梗后出血性转化真的影响康复吗?PACIFIC-STROKE研究带来新见解

2025-04-14 MedSci原创 MedSci原创

决定长期功能结局的首要因素仍是初始梗死的严重程度和部位,而非后续是否出现影像学上的出血改变

在神经科医生的日常工作中,脑梗死后出现的出血性转化(HI)总是让人心头一紧——这些在磁共振影像上呈现的渗血信号,是否预示着患者更差的康复前景?这个问题困扰着全球卒中领域的专家。PACIFIC-STROKE研究的二次分析给出了令人意外的答案:在非心源性缺血性卒中患者中,影像学发现的出血性转化并未显著影响患者90天后的功能恢复。

这项覆盖全球多中心的研究,重新审视了1745名接受规范抗血小板治疗的急性脑梗死患者数据,所有入组患者在发病120小时内均完成了脑部磁共振检查,其中437例患者被检测出不同程度的出血性转化。当研究人员剥离了卒中严重程度、梗死面积等干扰因素后,一个颠覆传统认知的结论浮出水面:那些让医生们忧心忡忡的影像学出血表现,可能只是疾病演进过程中的"过客"而非预后的"裁判官"。

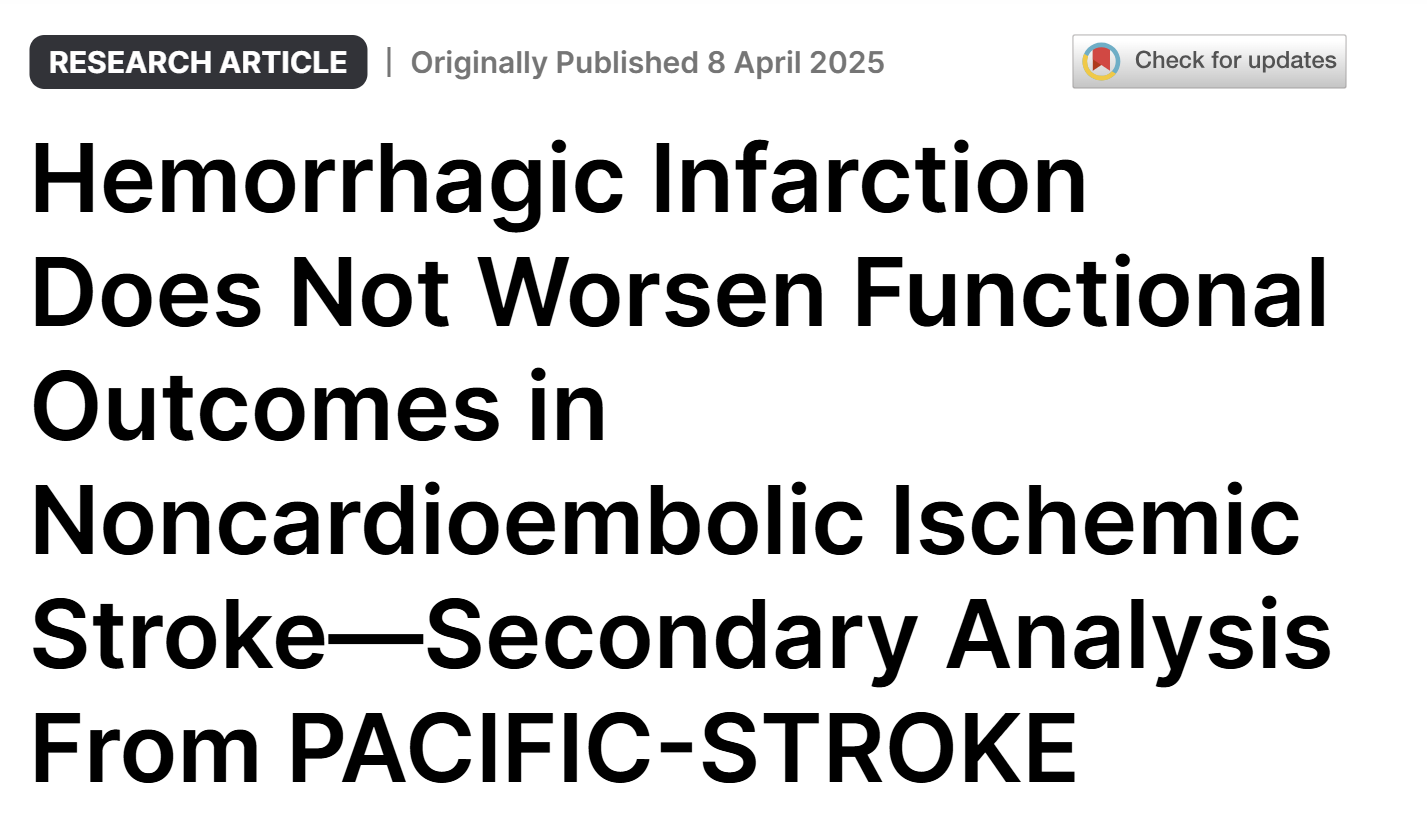

研究设计体现了循证医学的严谨性。科学家们采用海德堡出血分级标准,将出血性转化明确区分为HI-1型(点状出血)和HI-2型(融合性出血但无占位效应),并排除了具有明确血肿形成的 parenchymal hemorrhage 病例。在1544例最终纳入分析的患者中,16.1%存在HI-1型改变,12.2%表现为HI-2型改变,剩余71.7%患者则未发现任何出血征象。令人惊讶的是,三组患者在90天改良Rankin量表(mRS)评分上的差异微乎其微:无出血组23.0%患者预后不良,HI-1型组为27.4%,HI-2型组为25.9%。这种差距在经过多变量逻辑回归调整后完全失去了统计学意义——HI-1型的调整后比值比仅为1.05,HI-2型甚至低至0.88,置信区间均跨越1.0。这意味着,出血性转化的存在与否,与患者最终能否独立行走、自理生活几乎没有关联。

在传统观念中,HI-2型因出血范围更大,理应带来更差的神经功能缺损。但实际数据却显示,这类患者的预后反而略优于HI-1型(25.9% vs 27.4%)。研究人员推测,这可能与HI-2型多发生于较大面积梗死灶内有关——当脑组织已遭受严重损伤时,额外的出血转化或许只是"雪上加霜"而非"致命一击"。另一个关键发现是,不同磁敏感序列(SWI或GRE)的检测结果并不影响最终结论,这消除了影像学方法学差异对研究结果的干扰。这些发现共同指向一个核心观点:对于非心源性脑梗死患者,决定长期功能结局的首要因素仍是初始梗死的严重程度和部位,而非后续是否出现影像学上的出血改变。

这项研究对临床实践具有深远启示。在急诊室里,当磁共振报告显示"出血性梗死"时,医生往往面临两难抉择:继续抗血小板治疗可能加重出血,停药又可能增加再梗风险。PACIFIC-STROKE研究的数据给予了临床医生更多信心——在规范抗栓治疗下出现的出血性转化,不应作为调整治疗方案的唯一依据。

原始出处

Chen CH, et al. Hemorrhagic Infarction Does Not Worsen Functional Outcomes in Noncardioembolic Ischemic Stroke-Secondary Analysis From PACIFIC-STROKE. Stroke. 2025 Apr 8. doi: 10.1161/STROKEAHA.124.049188.

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#缺血性卒中# #心源性卒中#

12