J Clin Invest 哈尔滨医科大学/南京医科大学季勇教授团队揭示HINT1调控主动脉瘤新机制

2025-04-12 论道心血管 论道心血管 发表于重庆

该研究首次阐明了三联组氨酸核苷酸结合蛋白在调控平滑肌细胞表型转化及主动脉瘤发展中的核心作用和分子机制,并创新性地证实FAK特异性抑制剂地法替尼可有效干预主动脉瘤发展进程。

主动脉瘤是一种起病隐匿但极具危险性的血管疾病,其破裂可导致大出血,致死率极高,且缺乏有效的治疗药物。目前主动脉瘤的临床治疗以开放性手术和血管腔内修复术为主,但仍面临救治效果不理想、高复发和高并发症风险。血管壁细胞在血管稳态维持中发挥关键作用,其中中膜平滑肌细胞(VSMC)的表型转化是驱动主动脉瘤发生发展的关键环节。因此,鉴定新型调控VSMC表型转化的关键因子,对于延缓甚至逆转主动脉瘤的发生具有重要意义。

2025年4月8日,南京医科大学/哈尔滨医科大学季勇教授研究团队在The Journal of Clinical Investigation杂志上发表了题为“HINT1 Aggravates Aortic Aneurysm by Targeting ITGA6/FAK Axis in Vascular Smooth Muscle Cells”的研究论文。该研究首次阐明了三联组氨酸核苷酸结合蛋白(HINT1)在调控平滑肌细胞表型转化及主动脉瘤发展中的核心作用和分子机制,并创新性地证实FAK特异性抑制剂地法替尼(Defactinib)可有效干预主动脉瘤发展进程。以上研究成果不仅为阐明主动脉瘤的发病机制提供了新的理论依据,还为主动脉瘤的临床防治提供了具有转化应用前景的新型分子靶点和候选治疗药物。

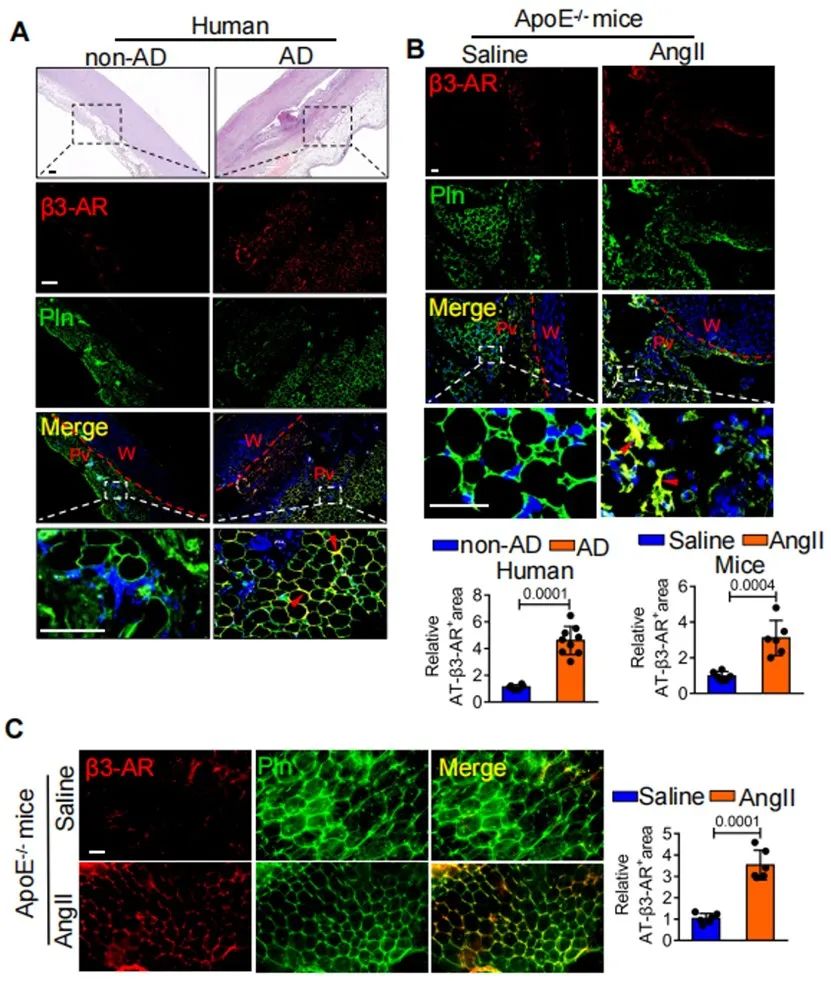

首先,研究者整合了多个主动脉瘤临床数据库,通过系统性分析筛选出关键靶蛋白—HINT1。研究者前期发现并首次报道了HINT1在心肌细胞命运转化中的重要作用(Circulation. 2021;144(8):638-654),但其在血管疾病中的作用尚不明晰。研究者进一步通过临床样本和小鼠模型验证,发现主动脉瘤血管平滑肌细胞中HINT1表达显著上调,提示其在主动脉瘤发病中可能具有重要作用。

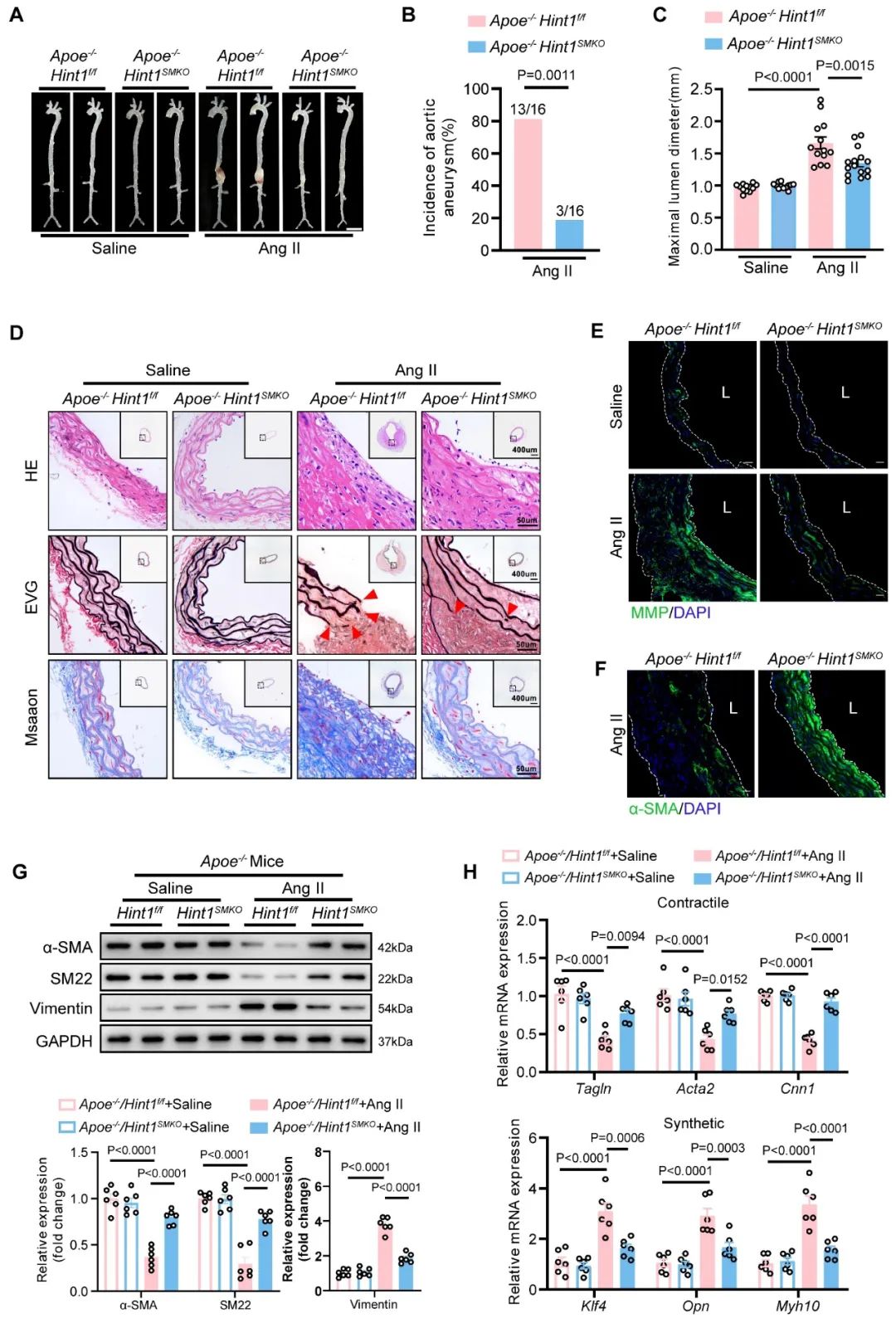

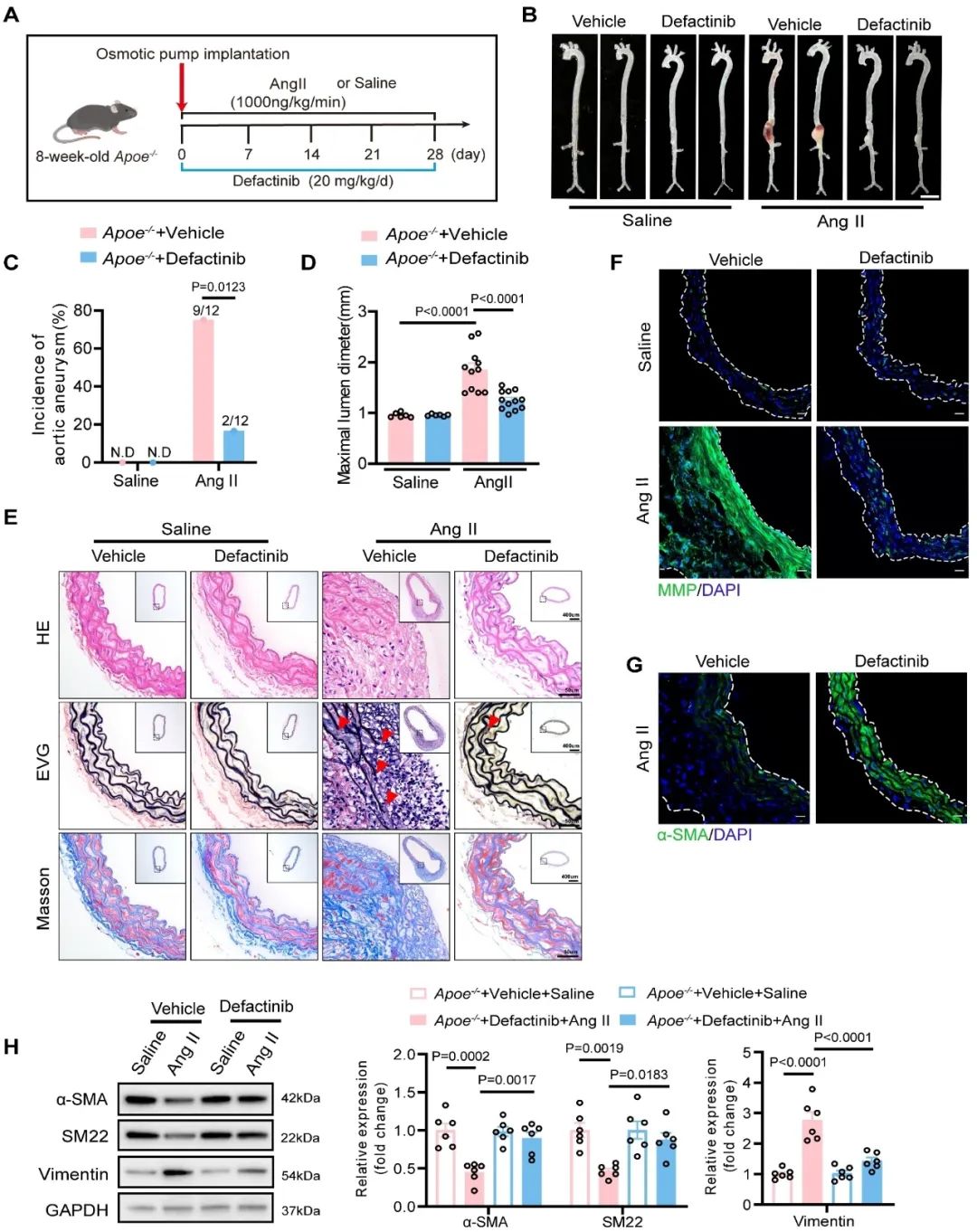

接着,研究者构建平滑肌细胞特异性敲除HINT1的小鼠,并与Apoe-/-小鼠杂交获得Apoe-/-/Hint1SMKO小鼠, 证实平滑肌细胞特异性敲除HINT1后会抑制血管平滑肌细胞表型转化,减轻Ang II诱导的小鼠主动脉瘤病变。

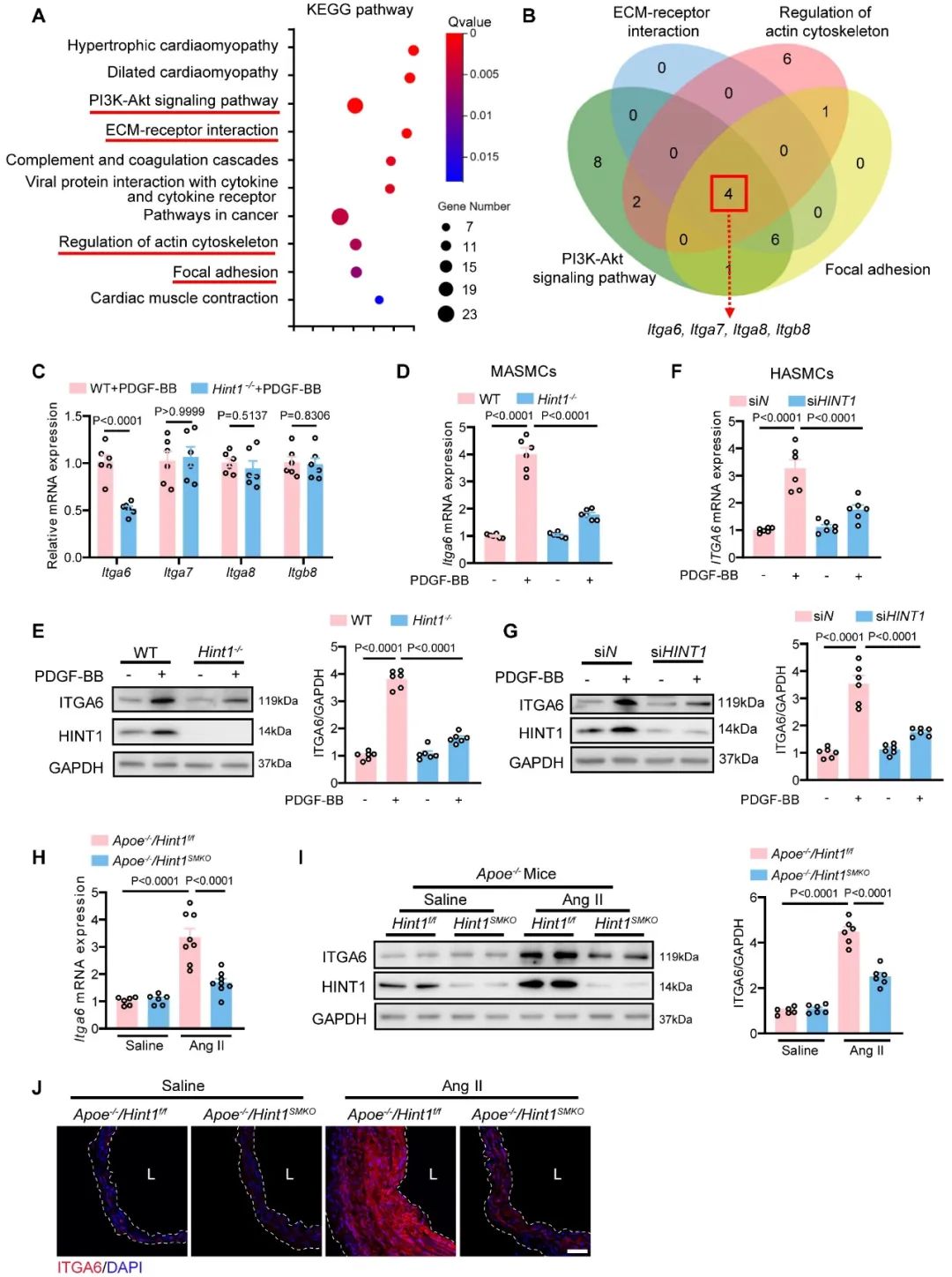

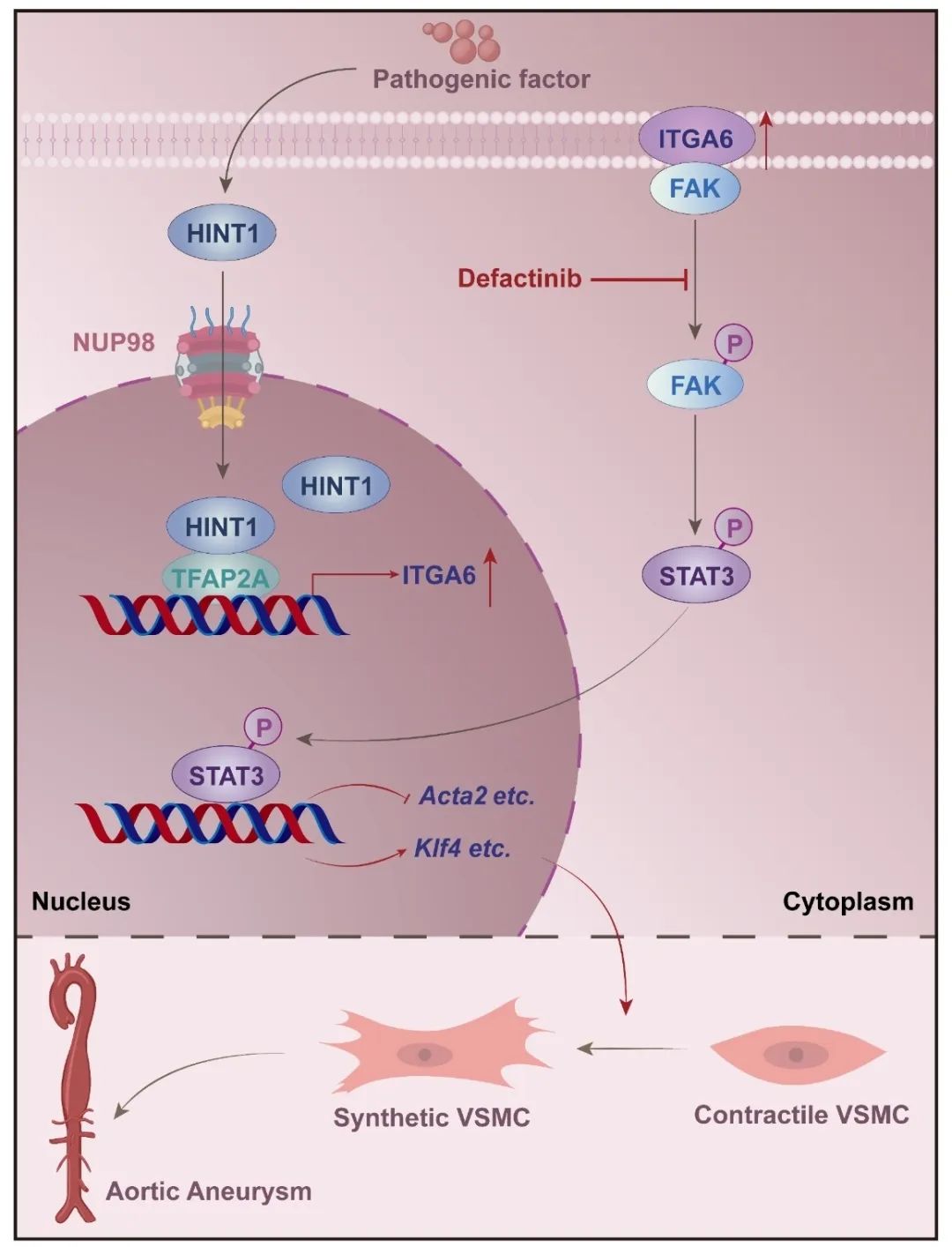

为了深入解析HINT1调控血管平滑肌细胞表型转化的分子机制,研究者采用RNA-Seq转录组测序联合生物信息学分析进行筛选,发现整合素a6 (ITGA6)可能是HINT1的关键下游效应分子。

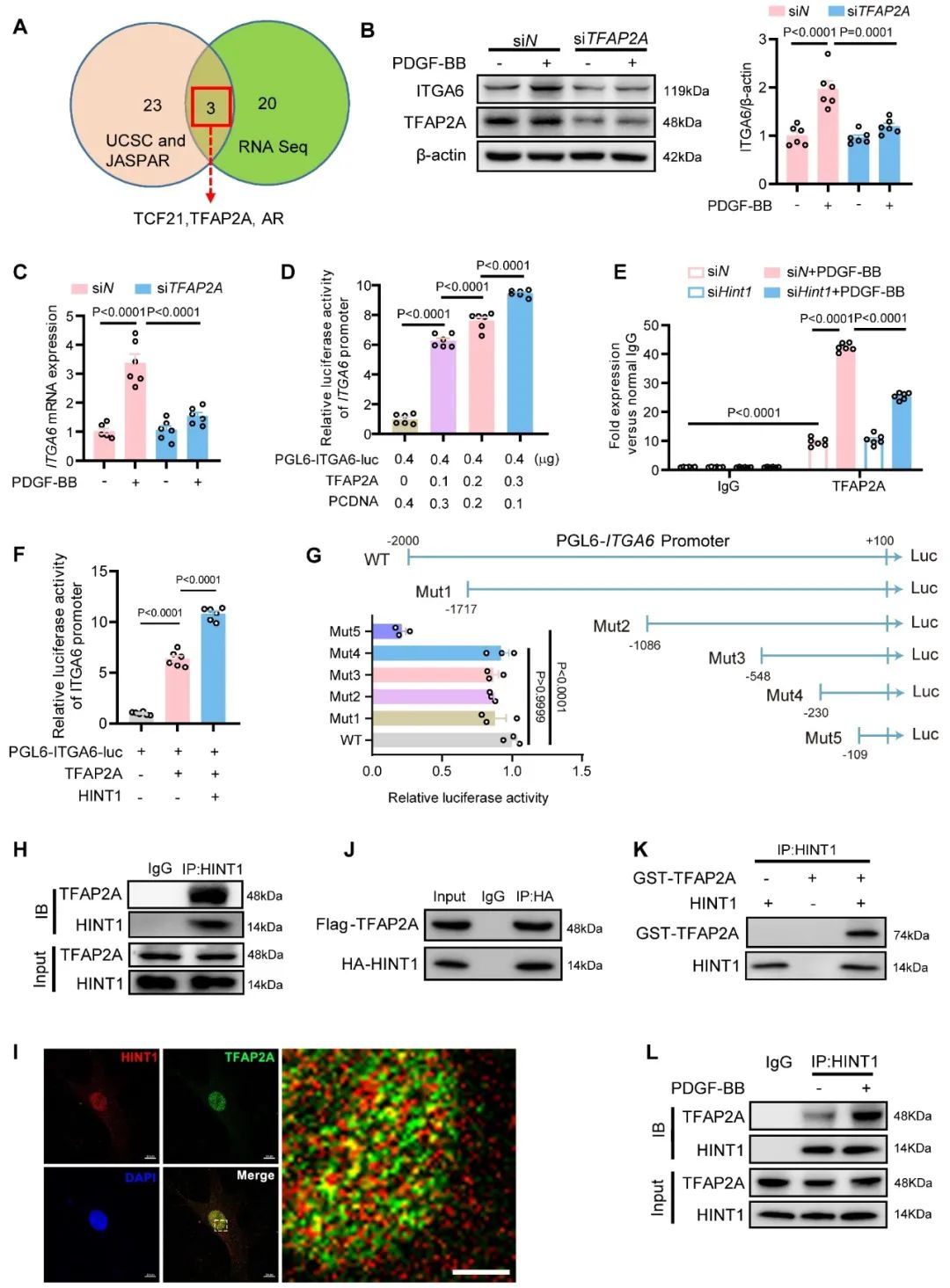

进一步的机制研究表明,HINT1通过增强与转录因子TFAP2A的相互作用,显著上调ITGA6的转录水平及其蛋白表达,从而驱动平滑肌细胞表型转化。

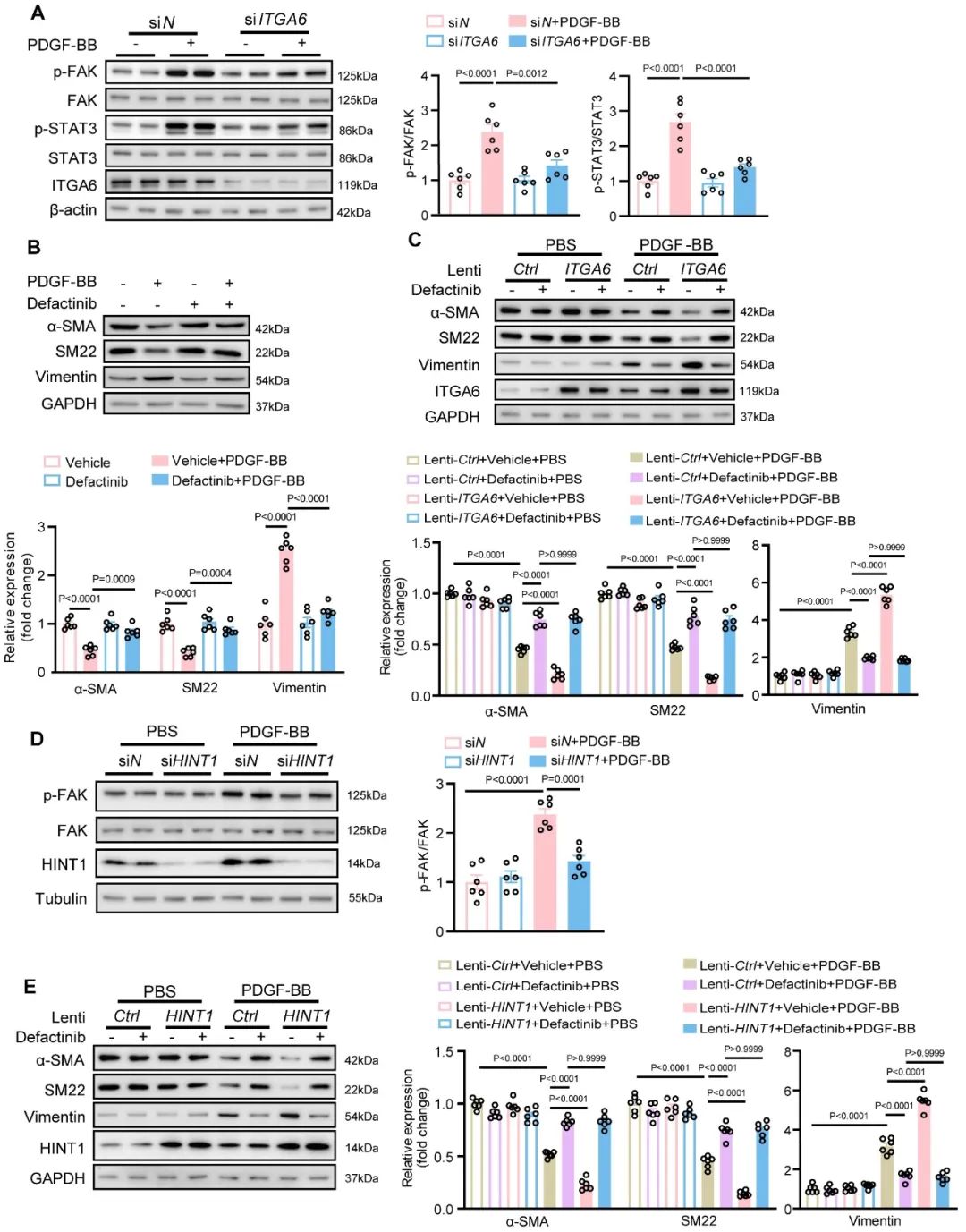

基于蛋白质互作网络分析(STRING数据库),研究者进一步鉴定出ITGA6的关键相互作用蛋白—黏着斑激酶(FAK)。机制研究表明,ITGA6通过激活FAK/STAT3信号转导通路,进而驱动平滑肌细胞的表型转化过程。

最后,研究者发现FAK抑制剂Defactinib(地法替尼)能够有效阻断该信号通路的活化,显著抑制主动脉瘤的发展。这一重要发现不仅阐明了HINT1/ITGA6/FAK信号轴在主动脉瘤发病中的核心作用,更为临床治疗提供了具有转化潜力的新型干预靶点。

综上所述,本研究通过多维度研究体系(临床样本分析、动物模型和细胞分子实验),系统阐明了HINT1在调控血管平滑肌细胞表型转化及主动脉瘤发展中的关键作用及其分子机制。研究首次揭示:在病理刺激下,HINT1通过增强与转录因子TFAP2A的相互作用,显著上调ITGA6的转录水平及其蛋白表达,进而激活FAK/STAT3信号转导通路,驱动血管平滑肌细胞表型转化和主动脉瘤进展。值得关注的是,研究发现FAK特异性抑制剂地法替尼(Defactinib)能有效阻断这一信号轴,为主动脉瘤的临床治疗提供了具有转化医学价值的新策略。该研究不仅揭示了血管平滑肌细胞表型转化的新调控机制,更为主动脉瘤的精准防治提供了创新的分子靶点和治疗思路。

哈尔滨医科大学/南京医科大学季勇教授、南京医科大学谢利平教授、哈尔滨医科大学附属第二医院韩艺教授为该论文的共同通讯作者。南京医科大学张艳副教授、吴文成博士、杨雪慧硕士和罗姗姗副教授为该论文共同第一作者。该工作还得到了中国人民解放军北部战区总医院韩雅玲院士、闫承慧教授,南京医科大学第一附属医院王连生教授,哈尔滨医科大学于波教授、张志仁教授,南京医科大学顾爱华教授、陈峰教授的支持和帮助。该项研究获得国家自然科学基金创新研究群体项目、国家自然科学基金专项项目、科技部重点研发计划等项目的资助。

原文链接:

https://doi.org/10.1172/JCI186628

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#主动脉瘤# #HINT1#

7