慢性心衰的药物治疗(四):MRA——醛固酮受体拮抗剂(24年心衰指南)

2025-04-12 心血管时间 心血管时间 发表于重庆

MRA 从 “保钾利尿剂” 成为心衰治疗核心药物。介绍其作用机制、分类,通过多项临床研究阐述其在心衰治疗中的循证医学证据,探讨临床应用要点及在心衰综合管理中的地位,强调规范使用以发挥最大价值。

医学理念的转变是一个有趣的过程。记得早年在临床药物实习时,对螺内酯的初印象仅仅是"保钾利尿剂",常与呋塞米"搭档"使用。然而,随着对心衰治疗深入研究,醛固酮受体拮抗剂(MRA)已从配角华丽转身为心衰治疗的核心药物之一。今天我们就来深入探讨MRA在慢性心力衰竭中的应用,特别是其机制、临床证据与实际应用。

一、MRA的作用机制与分类

1.1 醛固酮的病理生理作用

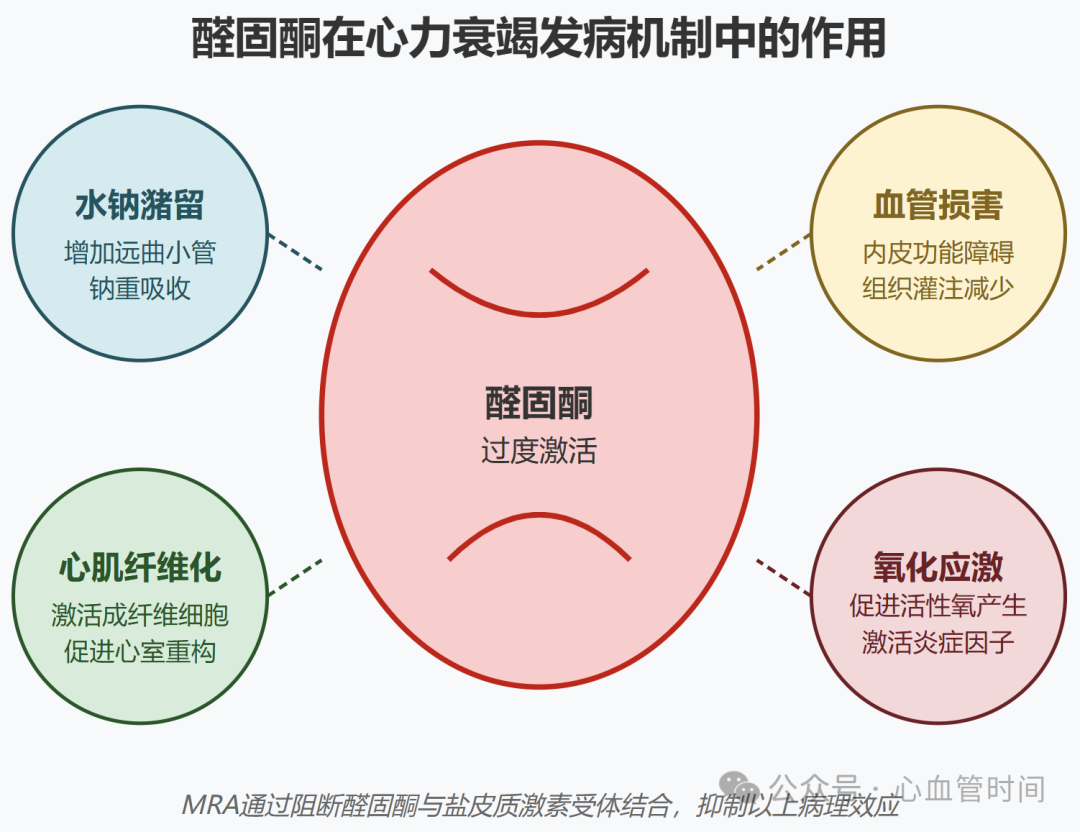

醛固酮是肾上腺皮质球状带分泌的盐皮质激素,在正常生理条件下通过与矿物质皮质激素受体(MR)结合,调节电解质平衡和血压。然而在心衰状态下,醛固酮水平显著升高,导致一系列病理效应:

-

水钠潴留:增加肾远曲小管和集合管对钠的重吸收,促进水分潴留

-

心肌纤维化:激活成纤维细胞,增加胶原合成,促进心室重构

-

血管损害:内皮功能障碍,血管收缩增强,组织灌注减少

-

氧化应激和炎症:促进活性氧产生,激活炎症因子

-

电解质紊乱:引起低钾低镁血症,增加心律失常风险

值得注意的是,醛固酮有两个重要来源:经典的RAAS系统途径和局部组织合成。局部组织合成的醛固酮不受传统ACEI/ARB完全抑制,这也是为什么需要MRA的理论基础之一。

1.2 MRA的分类与药理特点

MRA药物大致可分为三代:

-

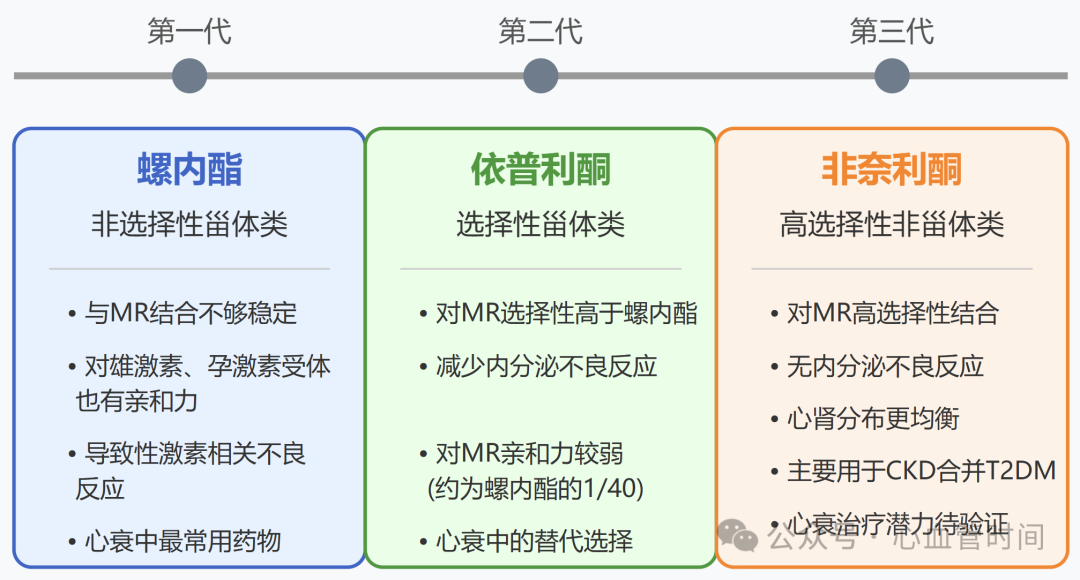

第一代:螺内酯

-

非选择性甾体类MRA

-

与MR结合不够稳定,对雄激素、孕激素受体也有亲和力

-

导致性激素相关不良反应(如男性乳房发育)

-

第二代:依普利酮

-

选择性增强的甾体类MRA

-

对MR的选择性高于螺内酯,减少了内分泌不良反应

-

但对MR亲和力仅为螺内酯的1/40

-

第三代:非奈利酮(Finerenone)

-

高选择性非甾体类MRA

-

对MR高选择性结合,无内分泌不良反应

-

心肾分布更均衡

-

目前主要应用于CKD合并T2DM患者

笔者心得:与常见认识不同,MRA并非单纯的保钾利尿剂,其抗纤维化、抗炎和抗重构作用是改善心衰预后的关键机制。因此使用时不应仅考虑其利尿作用,更应关注其对长期预后的改善。

二、循证医学证据:MRA在心衰中的临床研究

2.1 HFrEF的里程碑研究

**RALES研究(1999年)**:作为评价MRA治疗心衰的里程碑研究,RALES纳入1663名NYHA III-IV级、LVEF≤35%的HFrEF患者,在标准治疗(当时主要是ACEI和利尿剂)基础上加用螺内酯(平均剂量26mg/d)或安慰剂。结果显示:

-

全因死亡率相对降低30%(P<0.001)

-

心衰住院率相对降低35%

-

NNT(治疗9例患者可避免1例死亡)

**EMPHASIS-HF研究(2011年)**:评估依普利酮在轻中度HFrEF患者中的疗效,纳入2737名NYHA II级、LVEF≤35%患者,结果显示:

-

心血管死亡或心衰住院复合终点降低37%

-

全因死亡降低24%

-

心衰住院降低42%

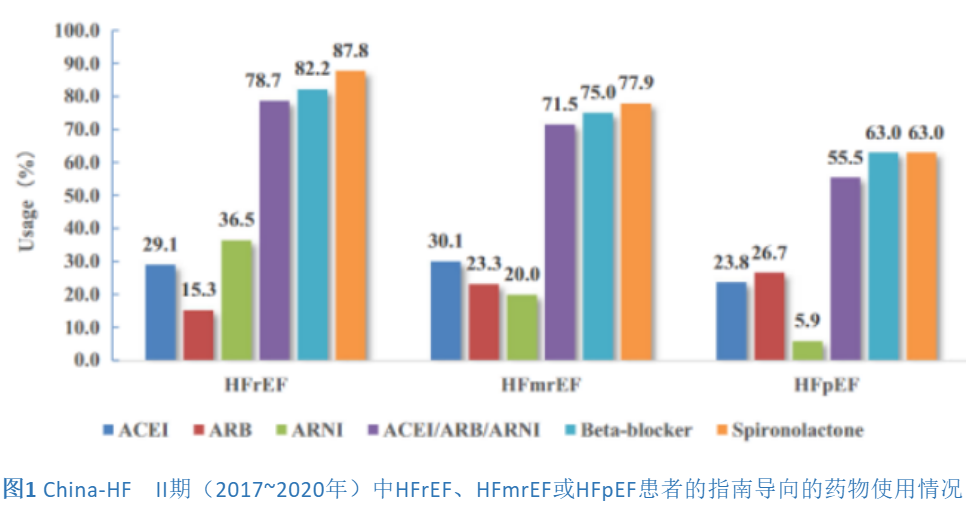

2.2 HFpEF和HFmrEF的证据

**TOPCAT研究(2014年)**:纳入3445名LVEF≥45%的HFpEF患者,在北美地区参与者中:

-

螺内酯未能显著降低主要复合终点(心血管死亡、心脏骤停和心衰住院)

-

但显著降低心衰住院风险(17%)

随后的亚组分析显示,对于LVEF在45-55%的患者及伴有升高BNP或近期因心衰住院者,获益更为明显。

荟萃分析证据:对于HFmrEF(LVEF 41%-49%)患者,荟萃分析提示MRA可能带来与HFrEF类似的获益,但仍需更多针对性研究验证。

2.3 醛固酮"逃逸"现象

值得一提的是,临床研究发现即使在ACEI/ARB治疗的心衰患者中,约30%-40%的患者会出现"醛固酮逃逸"现象——即初期醛固酮水平下降后再次升高。这种现象部分解释了为什么在ACEI/ARB基础上加用MRA能带来额外获益。

三、MRA在心衰治疗中的临床应用

3.1 适应证与推荐

根据《中国心力衰竭诊断和治疗指南2024》:

-

HFrEF:对有症状的HFrEF患者,推荐使用MRA降低心衰死亡率和住院率,除非有禁忌证或不能耐受(I类推荐,A级证据)

-

HFmrEF:可考虑应用MRA降低心衰住院风险和心血管死亡(IIb类推荐,B级证据)

-

HFpEF:可考虑在特定HFpEF患者中(LVEF<55%-60%,BNP升高或1年内因心衰住院)使用MRA以降低住院风险(IIb类推荐,B级证据)

3.2 禁忌证与注意事项

禁忌证:

-

肌酐>221 μmol/L(2.5 mg/dl)或eGFR<30 ml·min⁻¹·1.73 m⁻²

-

血钾>5.0 mmol/L

-

妊娠妇女

用法用量:

-

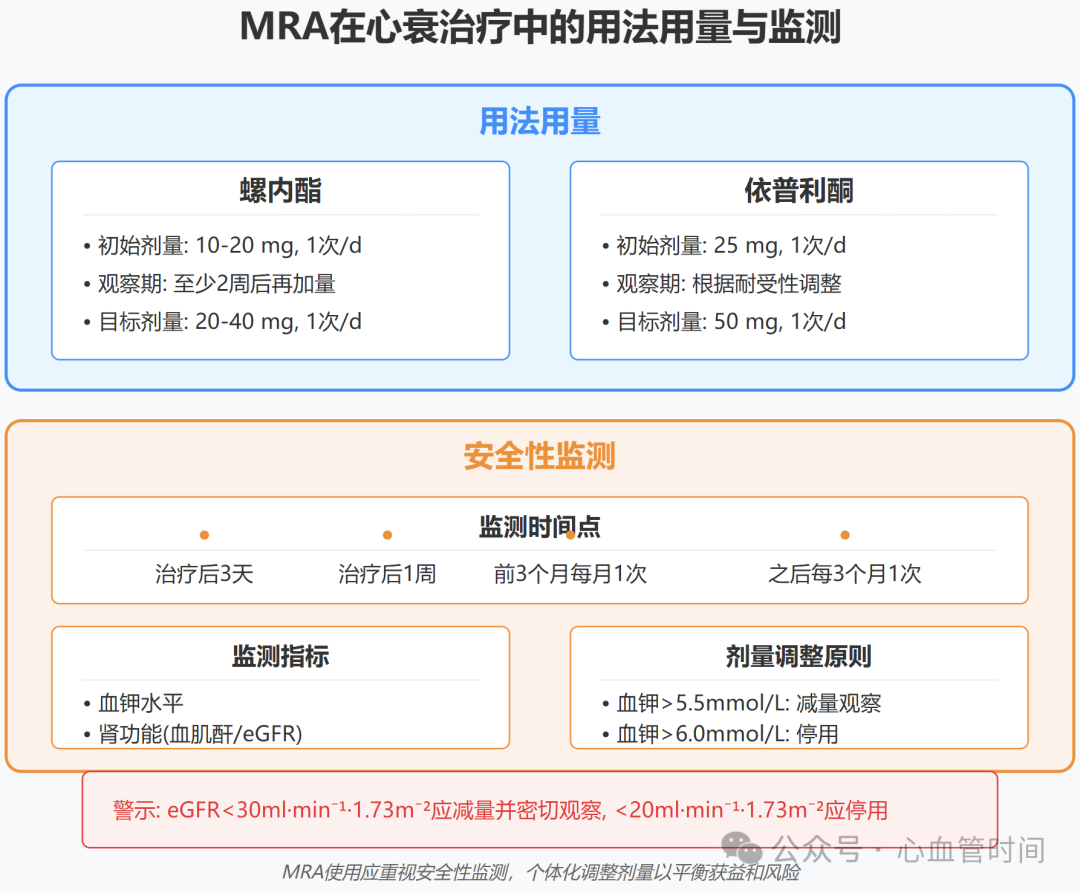

螺内酯:初始剂量10-20 mg,1次/d,至少观察2周后再加量,目标剂量20-40 mg,1次/d

-

依普利酮:初始剂量25 mg,1次/d,目标剂量50 mg,1次/d

笔者心得:MRA与襻利尿剂合用便不需要再同时补钾,除非有低钾血症。临床中常见的是同时使用螺内酯与口服钾剂,对于肾功能正常的患者,应谨慎评估是否有此必要,以避免高钾血症风险。

3.3 不良反应监测与处理

定期监测:

-

使用MRA治疗后3天和1周应监测血钾和肾功能

-

前3个月每月监测1次,以后每3个月1次

不良反应处理:

-

肾功能恶化和高钾血症:

-

血钾>5.5 mmol/L或eGFR<30 ml·min⁻¹·1.73 m⁻²应减量并密切观察

-

血钾>6.0 mmol/L或eGFR<20 ml·min⁻¹·1.73 m⁻²应停用

-

内分泌不良反应:

-

螺内酯导致的男性乳房发育(发生率约10%),大多可逆

-

必要时可减量、停药或改用依普利酮

-

停药后不能自愈者可考虑他莫昔芬等药物治疗

四、MRA在心衰综合管理中的地位

4.1 与四联疗法中的其他药物关系

现代心衰治疗已从传统的"金三角"(ACEI/ARB、β受体阻滞剂、MRA)发展为"五朵金花"(ARNI/ACEI/ARB、β受体阻滞剂、MRA、SGLT2i、sGC刺激剂)。研究表明,使用四联药物治疗可使HFrEF患者全因死亡率降低73%。

在这一治疗框架下,MRA的应用注意要点:

-

与ARNI/ACEI/ARB合用时需密切监测高钾风险

-

与SGLT2i合用时注意同时使用可能带来的血容量变化

-

在优化利尿剂治疗的基础上应用,避免脱水和低血压

4.2 启动时机与顺序

对于慢性HFrEF患者:

-

在收缩压≥100 mmHg时,可小剂量同时启动新四联药物

-

对于不能耐受同时启动的患者,可先启动1-2类,逐步添加

-

对已接受ARNI/ACEI/ARB、SGLT2i、BB治疗的患者,如血钾<5.0 mmol/L,eGFR≥30 ml·min⁻¹·1.73 m⁻²,可加用MRA

对于急性心衰患者:

-

血流动力学稳定后尽早启动或在出院前应启动MRA

4.3 中国特色:MRA使用现状与问题

中国心衰中心注册研究指出,我国心衰患者MRA使用率较高,可能与临床医生把MRA作为保钾利尿剂使用有关。这种现象提示我们需要更加规范MRA的使用:

-

明确其在改善预后而非单纯利尿中的价值

-

关注目标剂量而非最小有效剂量

-

避免不必要停药,TRED-HF研究显示停用心衰标准治疗药物后约40%患者在6个月内出现心衰复发

笔者心得:对于合并多种疾病的老年心衰患者,药物种类多且复杂时,容易忽略MRA的目标剂量滴定。建议在临床随访中特别关注MRA的剂量优化,并与其他心衰药物一样进行长期随访与管理。

总结

MRA已经从单纯的"保钾利尿剂"成长为心衰治疗的核心药物之一,通过阻断醛固酮及盐皮质激素受体的过度激活,发挥保护心血管、改善预后的重要作用。

根据现有循证医学证据,对于HFrEF患者,MRA应作为基础治疗方案的组成部分;对于特定HFmrEF和HFpEF患者,MRA也可能带来临床获益。在实际应用中,需注意MRA的适应证、禁忌证、用法用量以及不良反应监测与处理,以最大化其临床价值。

未来,随着第三代MRA在更多临床场景的应用和研究,MRA药物家族有望为心衰患者带来更多获益,而更加精准的个体化用药策略也将不断完善。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#慢性心衰# #醛固酮受体拮抗剂#

8