IVD前沿:超灵敏检测技术用于神经系统疾病评估

2025-01-24 小桔灯网 小桔灯网 发表于陕西省

在本文中我们主要探讨用于测定神经病变液体生物标志物的超灵敏免疫测定法。

2024年发表在J Neurol Neurosurg Psychiatry期刊上的综述,通讯作者为:英国牛津大学纳菲尔德临床神经科学系Simon Rinaldi,主要内容是:超灵敏检测技术的引入使许多疾病的评估和检测发生革命性的变化。

高灵敏度的检测方法现在可以在许多平台上以超低浓度测量分析物,从而可以检测各种疾病的新型生物标志物。这些技术包括单分子阵列(Simoa)、化学发光酶免疫测定(CLEIA)、电化学发光(ECL)、邻近延伸测定(PEA)和微流控技术。本文就周围神经疾病的检测技术、液体生物标志物及其临床应用、局限性和未来发展方向进行综述。在本文中我们主要探讨用于测定神经病变液体生物标志物的超灵敏免疫测定法。

长期以来,ELISA一直被用作液体生物标志物测量的实用金标准。然而,该技术的一个主要局限性是每次检测的样本量需求相对较大(50 ~ 100µL),并且产生可检测信号需要数百万个分析物分子,这限制了检测的灵敏度。

Single molecule arrays (Simoa)

单分子阵列技术的引入对生物标志物的发现产生了前所未有的影响,这在十年前似乎是不可能实现的,现在已经成为常规。与传统ELISA相比,Simoa只需要少量的蛋白质(低至50 fg)就可以检测极低水平的蛋白质和核酸,将灵敏度提高了许多个数量级,并将较低的LOD降低到原子的范围(10 ^- 16 M)。

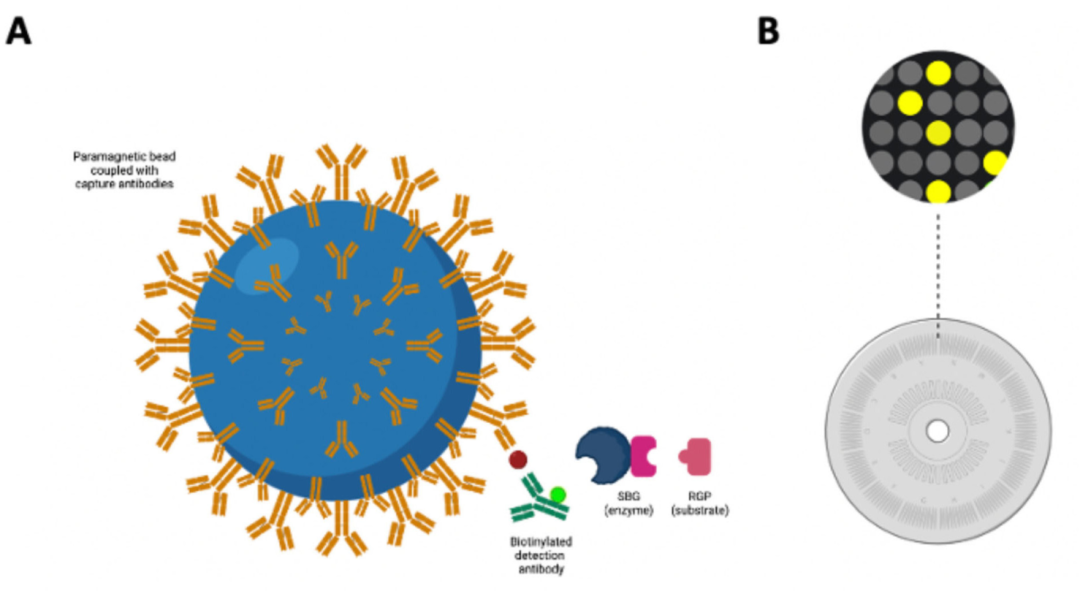

Simoa依赖于在顺磁珠上捕获和酶标抗体检测目标分析物,单个微珠分布在微孔阵列中,用于数字或模拟分析物定量。偶联捕获抗体的顺磁珠可选择性地与所选择的分析物结合,然后通过生物素化抗体检测分析物,形成免疫三明治。一种酶偶联物(链亲和素β半乳糖苷酶)被用于标记免疫复合物,免疫复合物由磁珠、捕获抗体、分析物和检测抗体组成,然后将其重新悬浮在间苯二酚β- D -半乳糖苷底物中,并载入圆盘状阵列中进行分析物定量。圆盘包含20多万个孔,每个孔只能容纳一个珠。真空将磁珠拉入每口孔中,油被覆盖在阵列表面,移除阵列表面多余的磁珠,并密封负载井。酶促反应产生的荧光信号可由分析物的单个分子产生。在低浓度时,该仪器可以确定具有“开关”二元模式荧光珠的孔的数量。在较高的分析物浓度下,与常规免疫测定相比,每个孔中可以形成几种免疫复合物,产生更大的信号,并具有更宽的动态范围。

图1:Simoa技术原理图

Chemiluminescence and ECL

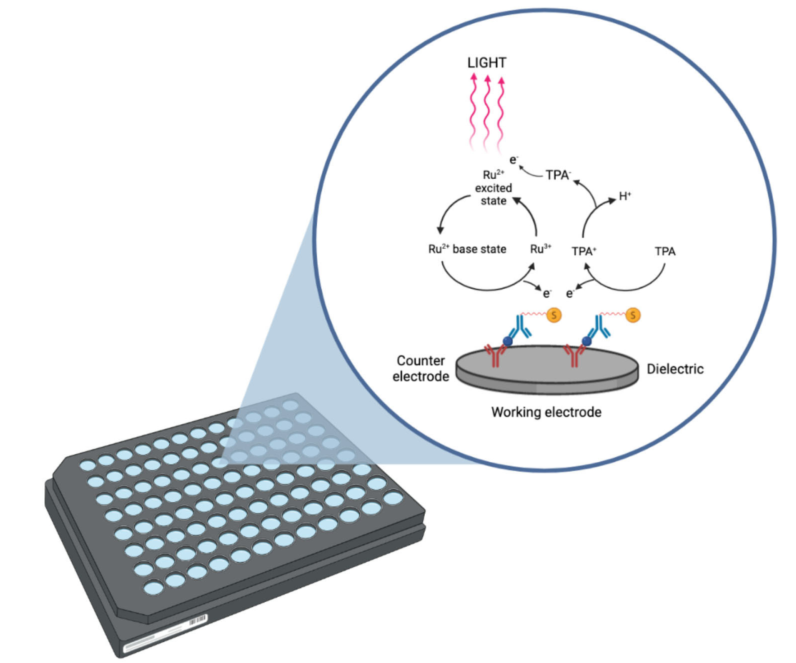

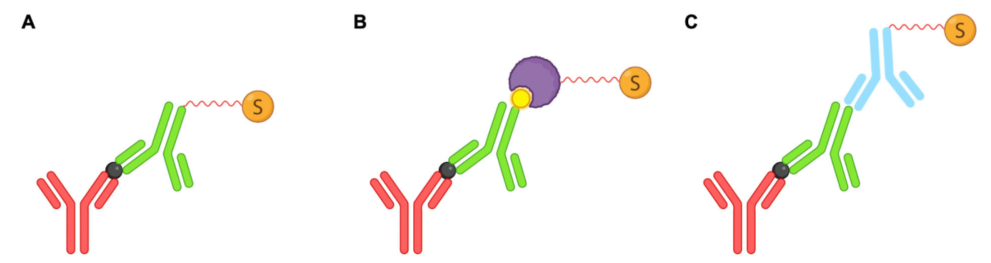

发光是化学(化学发光)或电化学(ECL)反应产生的光。化学发光酶免疫测定和ECL平台已被用于测定中枢和周围神经系统疾病的生物标志物。ECL与多阵列技术相结合用于检测单一样本中的多种蛋白质。与传统ELISA相比,该方法具有背景低、信号放大、灵敏度高、动态范围宽等显著优势。许多平台还可以同时从一个样本中测量多个分析物(最多10个)(多重)。大多数的检测是在多点微孔板中进行的,每个孔的底部都有电极。每个点都涂有独特的捕获抗体,并在与样品孵育后添加检测抗体。然后使用SULFO-TAG和三丙胺催化反应,当对平板电极施加电流时,产生光,并测量发射的光的强度,用于分析物的定量(图2)。SULFO-TAG可直接标记检测抗体,或与检测器结合的二抗,或与链霉亲和素和标记生物素化的检测器抗体偶联(图3)。

图2:电化学发光技术

图3:三种可能的电化学发光免疫三明治构型的示意图

CLEIA技术与ECL技术相似,两种方法都使用发光的化学反应来测量分析物。然而,电化学发光需要电极表面,而化学发光不需要。化学发光检测可以多重检测,其中一些具有自动化的额外优势,这减少了分析内和分析间的变异性,并提高了结果的精确度。

Proximity extension assays (immuno-PCR)

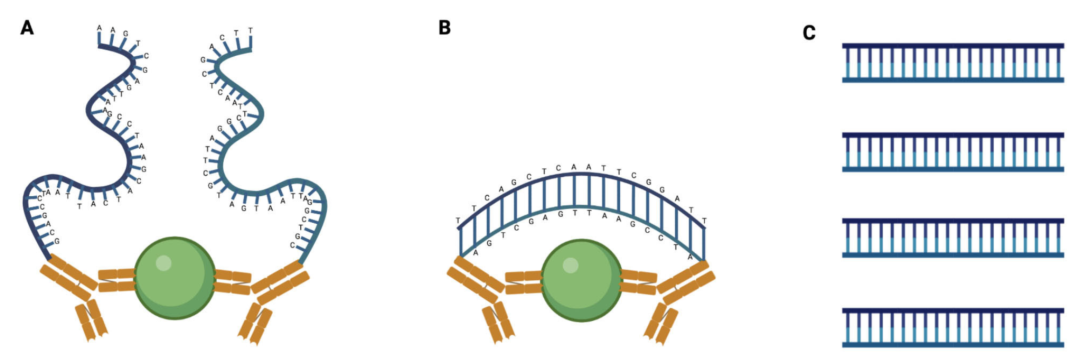

PEA技术是基于免疫-PCR的原理。它结合了ELISA机制和PCR扩增,常被称为“免疫PCR”。该检测方法依赖于捕获和检测与目标分析物结合并形成免疫复合物的抗体,在免疫复合物中,检测抗体与寡核苷酸序列偶联,随后由互补的寡核苷酸引物检测。这允许DNA聚合酶依赖的延伸和PCR扩增,来自免疫复合物的信号被放大,由此产生的检测灵敏度比传统ELISA高1000。这种形式的免疫PCR受到高背景信号和由于孵养和洗涤导致的长时间周转的限制。一种基于近端依赖DNA连接的最新技术克服了这一局限性,在该技术中,一对匹配的捕获和检测抗体与目标蛋白上的邻近表位结合。每种抗体与靶蛋白特异性的单链DNA (ssDNA)序列偶联,ssDNA序列作为蛋白质的条形码,并与其他ssDNA序列互补。由于互补的DNA链相互杂交,它们在PCR反应中充当DNA聚合酶依赖性延伸的引物,并且信号强度与蛋白质浓度成正比(图4)。互补DNA序列的使用减少了背景信号,确保了特异性,并且通过消除传统免疫测定中通常需要的洗涤步骤,缩短了周转时间。

图4:PEA技术原理图

Microfluidic immunoassays

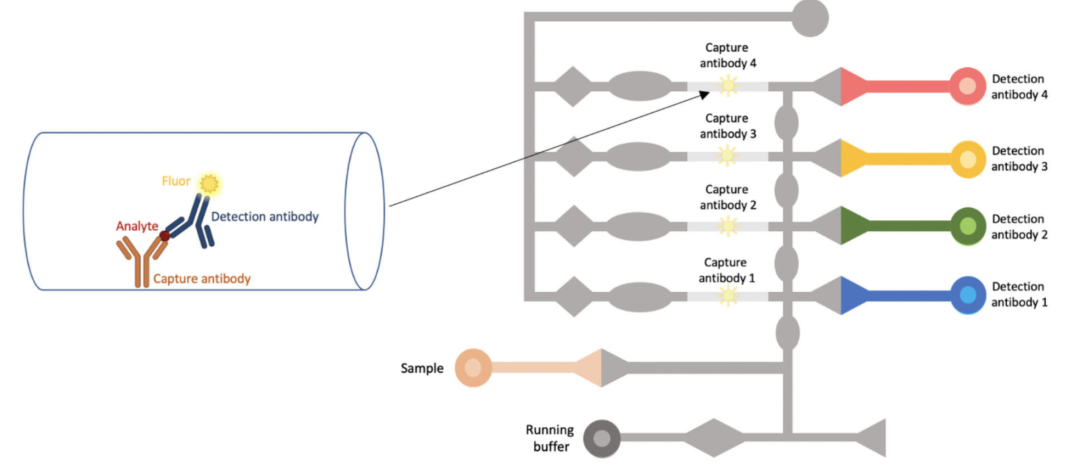

微流控技术在酶联配体测定(ELLA)基础上运行,使用盒式测定法测定分析物,与传统和数字ELISA相似,依赖于抗原捕获和酶标抗体检测。然而,每个样本被分割成平行的微流控通道,每个通道都被不同的捕获抗体包裹,这与传统的多重系统不同,不同的检测在一起运行(图5)。因此,微流控技术被更好地描述为“多重分析”,而不是多重。

图5:微流控免疫分析示意图

小 结:

本文就单分子芯片(Simoa)、化学发光酶免疫检测(CLEIA)、电化学发光(ECL)、邻近延伸检测(PEA)和微流控技术等流体生物标志物技术的最新进展进行综述,旨在为临床医生、神经科学家和其他临床医师提供参考。

参考文献:

Bellanti R, Keddie S, Lunn MP, Rinaldi S. Ultrasensitive assay technology and fluid biomarkers for the evaluation of peripheral nerve disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2024 Jan 11;95(2):114-124. doi: 10.1136/jnnp-2023-332031. PMID: 37821222.

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#神经系统疾病# #超灵敏检测#

4