Nature子刊重磅综述:多发性骨髓瘤癌前状态和早期干预

2024-10-23 聊聊血液 聊聊血液 发表于上海

《nature reviews cancer》近日发表综述,详细总结了从无症状癌前状态进展到有症状骨髓瘤的内在和外在肿瘤过程,讨论了早期干预的理由,包括使用 T 细胞重定向疗法。

多发性骨髓瘤癌前疾病

多发性骨髓瘤是一种无法治愈的浆细胞恶性肿瘤,通过单克隆浆细胞的选择和恶性转化,历经数十年发展而来。从无症状癌前状态到有症状疾病的演变过程,其特征为浆细胞内的基因组改变日益复杂,微环境向免疫抑制状态重塑。值得注意的是,在晚期患者中,类似的肿瘤逃逸和免疫功能障碍机制还导致对T 细胞疗法(如 T 细胞衔接双特异性抗体和CAR-T细胞)的耐药。因此,越来越多的临床试验正在评估这些疗法在新诊断多发性骨髓瘤和高危冒烟型骨髓瘤患者中的有效性和安全性。

《nature reviews cancer》近日发表综述,详细总结了从无症状癌前状态进展到有症状骨髓瘤的内在和外在肿瘤过程,讨论了早期干预的理由,包括使用 T 细胞重定向疗法。现翻译供参考,约1.5万字,可收藏学习。

个人认为作者的观点偏向积极治疗,已考虑将CAR-T和双抗等新型免疫治疗用于多发性骨髓瘤的癌前状态,而近期其他综述则偏向于保守。

前言

多发性骨髓瘤(MM)的定义为骨髓中存在≥10%的克隆性浆细胞,以及要么存在终末器官损害(由 CRAB 标准确定:高钙血症、肾功能不全、贫血和骨损害),要么存在与终末器官损害高度相关的肿瘤负荷量(SLiM 标准:骨髓浆细胞浸润≥60%、血清游离轻链比值(FLCr)≥100,或 MRI ≥1 处局灶性病变),这些多发性骨髓瘤定义事件(MDE)共同构成SLiM-CRAB 标准。

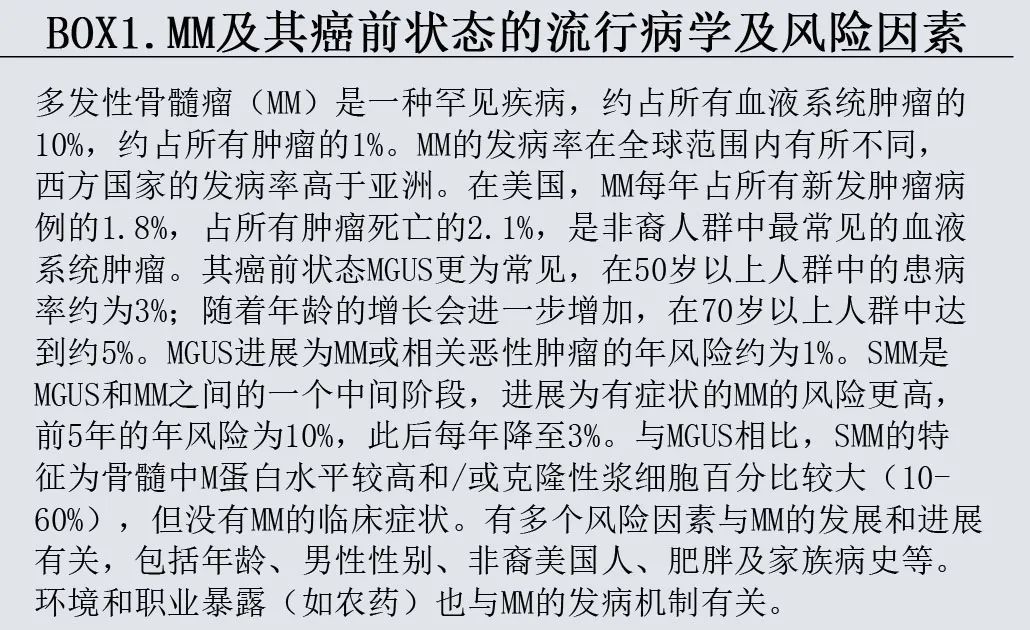

多发性骨髓瘤(MM)之前存在意义未明的单克隆丙种球蛋白病(MGUS)和冒烟型多发性骨髓瘤(SMM)。MGUS 通过检测血液或尿液中的单链免疫球蛋白(M蛋白)来诊断,是一种常见病症,在 50 岁以上人群中占比≥3%,每年进展为显性(overt)MM的比例约为 1%,诊断后 10 年累计进展风险约为 10%,40 年约为 36%。SMM 是疾病负荷显著(骨髓中克隆性浆细胞占 10-60%,24 小时尿中 M 蛋白浓度≥30g/L或单克隆蛋白≥500mg)但无终末器官损害的患者。SMM是一个极具异质性的患者群体,其中部分患者表现出更稳定的 MGUS 样表型,而另一些则表现出类似多发性骨髓瘤的表型,并迅速进展为终末器官损害。已有多种系统用于风险分层,根据IMWG 2/20/20 模型定义为高危SMM患者的2 年进展风险为 50%。此外,已知的进展为MM的风险因素还包括种族和年龄(BOX 1)。而且,MM及其癌前病变还存在显著的种族差异,黑人患MM的风险是白人的两倍,且确诊年龄更小。

MGUS和SMM不同的进展率表明,进展为MM是一个多步转化过程,始于单个分裂的浆细胞,导致恶性转化,直至出现临床症状。在某些情况下,MGUS和SMM中的浆细胞已经存在类似于MM肿瘤的基因组改变,表明进展可能是由MGUS和SMM早期阶段已存在的亚克隆扩增所驱动。与之不同,由于并非所有MGUS和SMM患者都会发展为MM,肿瘤的进一步演变可能还取决于微环境中的周围细胞,这些细胞可以创造有利于或限制克隆扩增的条件。

深入研究从癌前阶段进展为MM的基因组和微环境机制,使我们能够区分终生可能转化为肿瘤的癌前病例和不会转化的病例,也需要研究对癌前阶段的检测和治疗是否能阻止进展。

本综述聚焦于骨髓瘤进展的内在和外在机制,并为使用 T 细胞重定向疗法进行早期干预提供了理论基础;T 细胞衔接器(TCE,如双特异性抗体)或CAR-T细胞已在晚期骨髓瘤患者中显示出高应答率。然而,由于这些患者中的大多数最终会复发,确定 T 细胞重定向疗法的最佳临床应用环境仍是一个关键的未满足需求。大量证据表明,晚期疾病和多年的前期治疗会导致肿瘤基因组不稳定、免疫抑制性骨髓微环境和 T 细胞功能障碍,可能导致治疗反应持久性不佳。因此可以假设,早期骨髓瘤阶段(包括SMM)可能是骨髓瘤自然进程中的最佳干预状态,可以通过 T 细胞重定向疗法进行“拦截”,原因在于:(i)肿瘤负荷较低,基因组复杂的骨髓瘤细胞较少,(ii)免疫系统更完整,耗竭的 T 细胞更少;(iii)由于治疗时间更短且免疫功能障碍更少,发生严重感染的风险更低。

骨髓瘤疾病进展的不同面貌

从MGUS发展为MM

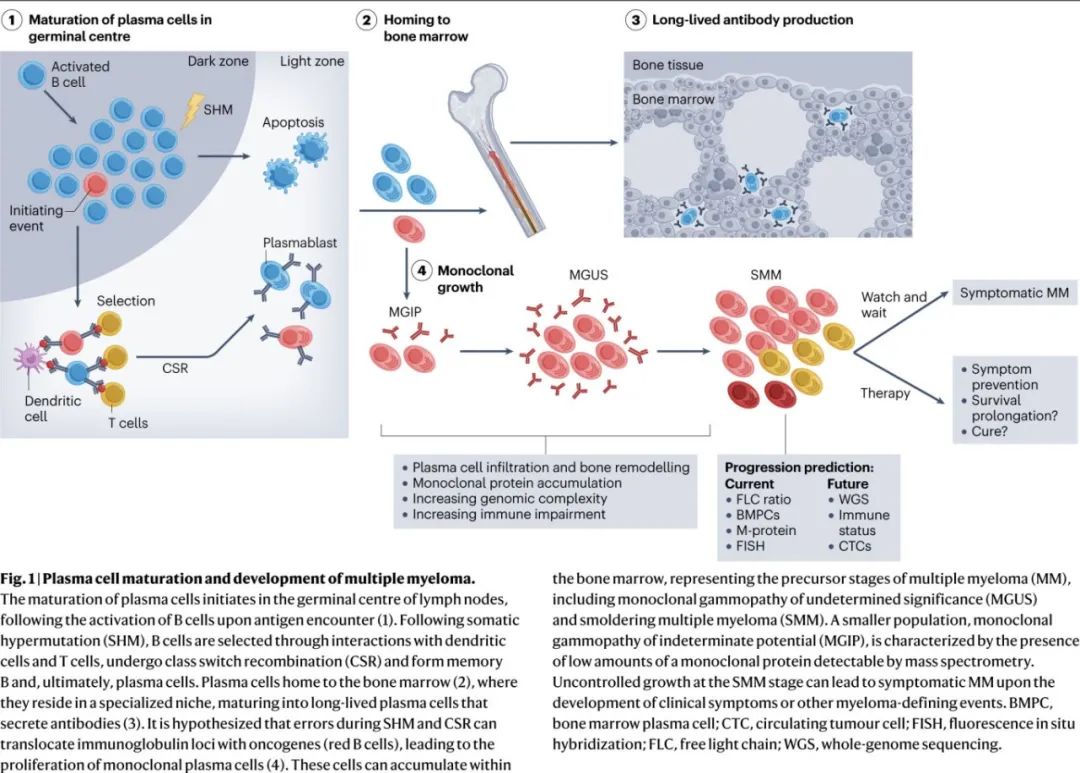

骨髓瘤细胞起源于 B 细胞向浆细胞成熟过程中发生的基因组改变(图 1)。抗原激活的 B 细胞迁移到淋巴结的生发中心,在那里 B 细胞受体经历亲和力成熟,涉及免疫球蛋白重链(IgH)位点的体细胞超突变(SHM),以产生具有高特异性和亲和力的抗体。类别转换重组(CSR)通过产生各种免疫球蛋白同种型进一步增强抗体功能。经过这一选择过程,细胞首先成熟为浆细胞前体细胞,然后为浆细胞,随后从淋巴结迁移到骨髓,在那里可以在有利的骨髓微环境中成为长寿的浆细胞,产生抗体并提供免疫记忆。

然而在亲和力成熟过程中,SHM和CSR会导致IgH位点内产生双链 DNA 断裂。假设认为,在某些情况下,这些断裂可以与其他染色体一起修复,并导致IgH位点与癌基因或肿瘤抑制基因的不适当并置(称为IgH易位)。这些细胞遗传学异常会改变基因激活程序,在负责细胞周期、抗体产生和细胞凋亡的程序中,会导致异常浆细胞。最终,异常浆细胞在骨髓微环境中获得竞争优势,取代正常浆细胞。积累的基因突变也可进一步增强其增殖能力。此外,异常浆细胞生物学的改变还会引发骨髓微环境的重塑,以进一步支持其生存。

随着时间的推移,基因组复杂性的增加和免疫功能的损害与异常浆细胞的数值扩增有关,类似于骨髓瘤癌前状态。这些癌前状态通常基于外周血中积累的M 蛋白进行诊断,而血清蛋白电泳(SPEP)是标准定量方法。使用SPEP检测到 M 蛋白,且骨髓浆细胞少于 10%,则符合MGUS的定义。然而近期报道,使用高灵敏度方法(如质谱法)还可以检测到更低水平的 M 蛋白。这些发现表明还存在一个更早的异常浆细胞群,有可能发展为骨髓瘤癌前状态或其他血液恶性肿瘤,随后被称为潜能未定的单克隆丙种球蛋白病(monoclonal gammopathy of indeterminate potential,MGIP)。一旦骨髓中异常浆细胞浸润超过10%,临床将其定义为SMM,在这个阶段,不受控制的进展最终导致转变为显性疾病,以SLiM-CRAB标准为标志。

在目前的标准治疗环境中,积极治疗仅限于有症状的患者,因为骨髓瘤的治疗无法治愈,因此应遵循“首先不造成伤害”的原则。但鉴于骨髓瘤的发展需要数十年时间,在 21 世纪初,早期干预的理由变得明显,旨在治愈骨髓瘤或预防终末器官损伤。事实上,两项随机临床研究表明,与单纯观察相比,早期使用免疫调节剂来那度胺(和糖皮质激素地塞米松)治疗可以延缓进展为显性疾病。但这些研究存在缺陷,例如样本量不足以有力验证总体生存率的影响、评估骨病变时使用的成像技术过时及纳入了符合SLiM 标准的患者(现在应归类为患有显性疾病)。尽管如此,临床试验正在研究多药联合策略,纳入更新的药物,如单克隆抗体,以验证在SMM阶段早期治疗干预的获益。值得注意的是,近期发表的研究结果(包括更积极的治疗策略)显示,其缓解率与患有显性疾病患者的缓解率相似(按常理来说,肿瘤负荷小的状态下缓解率应该更高)。

这些发现引发了一些问题,包括适当分层工具以识别有发展为症状性疾病风险的早期患者,以及化疗为基础的传统早期干预方法在免疫治疗时代是否需要重新评估。

当前进展风险模型

近年来已开发出了多种模型和方法来预测癌前阶段向显性疾病转变的风险。最初的参数为骨髓浆细胞(BMPC)浸润和M蛋白数量,尽管其能够区分MGUS和SMM,但SMM病例的临床病程差异很大。预测的进展风险受诊断后随访时间的影响,30%的SMM患者表现出惰性的“类似 MGUS”的进展,而 20%-30%的患者症状迅速发展,表明为“早期骨髓瘤”。2014 年引入 SLiM 标准,可识别2 年内进展风险≥80%的无症状患者,旨在识别可能快速进展的患者。然而最近的荟萃分析表明,由于影像学技术的进步,不同时间段的SMM队列的进展风险有所不同,从而导致高危SMM患者的定义问题仍未解决。

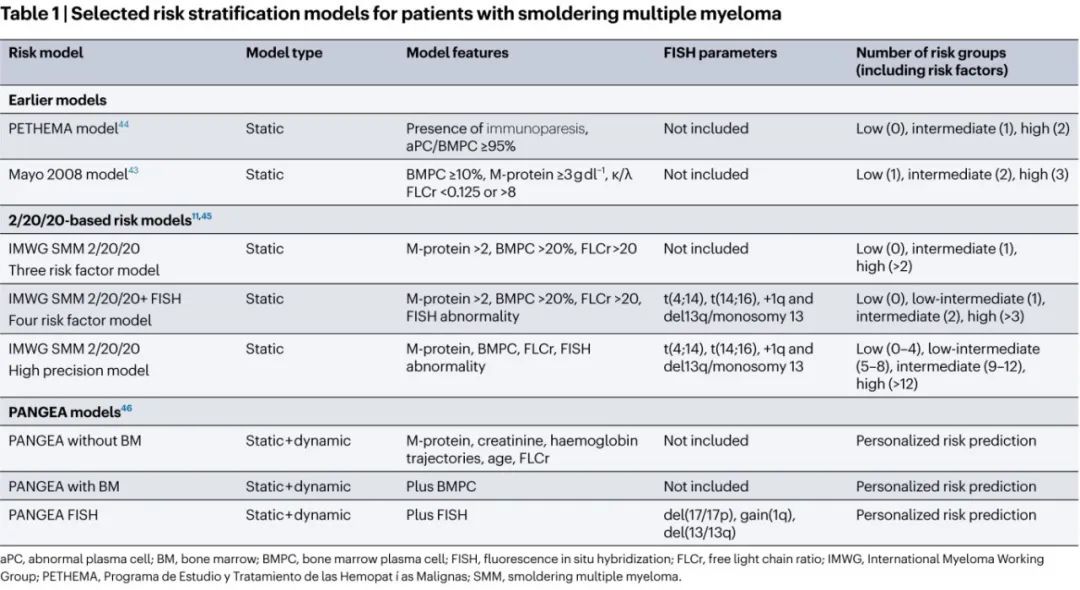

目前,有四种主要的进展风险模型及其衍生模型用于对SMM患者进行分层:梅奥2008风险模型、PETHEMA模型、IMWG 2/20/20模型和PANGEA模型(表1)。

这些模型是在过去二十年中开发的,反映了骨髓瘤研究在识别有进展风险的SMM患者方面的持续发展。每个模型都是对其前身的改进,将临床生物标志物如M蛋白、血清FLCr和骨髓浆细胞浸润作为肿瘤负荷的(替代)标志物。鉴于这些参数对全球临床医生来说都容易获取,这些模型(尤其是IMWG 2/20/20模型)已在常规血液学实践中广泛应用,并成为临床试验中患者分层的重要工具(表2)。

尽管这些模型在临床上具有实用性和成功性,但也有局限性。MM存在固有异质性,其特征为多样化的遗传学和分子学特征,表明临床参数可能无法充分捕捉进展风险,即使包括通过荧光原位杂交(FISH)检测到的细胞遗传学改变。随着该领域继续寻求更好的方法来识别高危癌前患者,最近的综述也强调了当前进展风险模型的局限性(【Blood】专家观点:是否应该治疗冒烟型骨髓瘤?)。在此重点关注三个主要问题。

首先,大多数模型仅在诊断时评估,其假设随时间推移的进展风险恒定。然而有证据表明,即使考虑骨髓浆细胞浸润情况,不断变化的 M 蛋白或血红蛋白水平模式也与进展风险独立相关。因此,有学者提议基于 2/20/20 模型重新计算风险,因为随访期间风险状况的变化与更高的进展风险相关,反之亦然。纳入不断变化的模式可以更好地区分MGUS样和早期骨髓瘤病例。为了解决这个问题,PANGEA 模型包含了随时间推移的动态评估,包括血红蛋白水平的轨迹。

其次,尽管不同模型用于风险预测的变量有大量重叠,但它们包含不同的临床cut-off值和细胞遗传学异常,这种差异可能导致根据所使用的模型对SMM患者的分类也不同。此外,由于评估 SMM 早期干预的临床试验使用这些模型来定义高危患者,这种不一致会加剧,导致研究结果的对比变得复杂。

第三,尽管部分模型试图通过纳入细胞遗传学改变来考虑疾病生物学特征,但许多模型源自于针对MM的预后模型,并未明确验证其在癌前病变中的进展风险。此外,仅仅依赖细胞遗传学改变无法检测到高危突变或基因组不稳定的标志物,而基因组不稳定在肿瘤发展中起作用,并根据患者疾病的生物学特征对其进行进一步分层。以往针对MGUS和SMM的风险分层模型建议纳入有信息价值的基因组特征,如 MYC 突变以及编码 MAPK 和 DNA 修复通路中蛋白质的基因。还需要开展更广泛的研究,包括具有全基因组测序(WGS)的连续样本以及经过良好注释的基因组特征,以改进基因组分类。

为了解决这些担忧,针对MGUS和SMM患者的新型疾病进展风险模型提议纳入额外的诊断工具,如放射学测量及循环肿瘤细胞(CTC)评估和基于二代测序(NGS)的基因组分析等新技术。其中部分工具具有无创或微创的优点,无需进行骨髓活检,因为骨髓活检存在一定风险,而且并非总是在浆细胞瘤癌前患者中进行。该技术之一为评估CTC,其在评估SMM和显性疾病的负荷方面可能优于基于骨髓的方法。然而这些先进技术也面临挑战,包括成本高昂、在非学术环境中的可及性有限以及在常规临床实践中处理大型数据集的复杂性。

当前疾病进展风险模型的发展为临床上对高危SMM患者的良好识别铺平了道路。随着进入精准医学时代,拥有更完善的技术和基于二代测序的基因组学,未来的疾病进展风险模型应致力于考虑骨髓瘤的生物学异质性。整合基因组和分子数据对于将患者分层提升到更高精度和有效性水平也至关重要。

瘤内异质性的增加

骨髓瘤肿瘤在基因组学上具有显著的患者间异质性和瘤内异质性(intratumoural heterogeneity,ITH)。如前所述,据推测染色体畸变常称为“初始事件”,标志着骨髓瘤遗传演变的开始。这些细胞遗传学畸变分为两大亚型:超二倍体和 IgH 易位,其在几十年前使用荧光原位杂交(FISH)技术就已描述。值得注意的是,它们仍用于MM的遗传学分类,区分超二倍体亚型、五种不同的 IgH 易位亚型(CCND1 [t(11;14)(q13;q32)]、CCND3 [t(6;14)(p21;q32)]、NSD2 [t(4;14)(p16;q32)]、CMAF [t(14;16)(q32;q23)]和 MAFB [t(14;20)(q32;q12)])以及具有或不具有其他 IgH 易位或细胞遗传学异常的亚型。除了这种患者间异质性外,癌前阶段也存在ITH,不同的细胞积累不同的拷贝数异常,所有这些都随着时间的推移逐渐获得突变 。二测序(NGS)也揭示了显性和癌前疾病中大量的异质性。

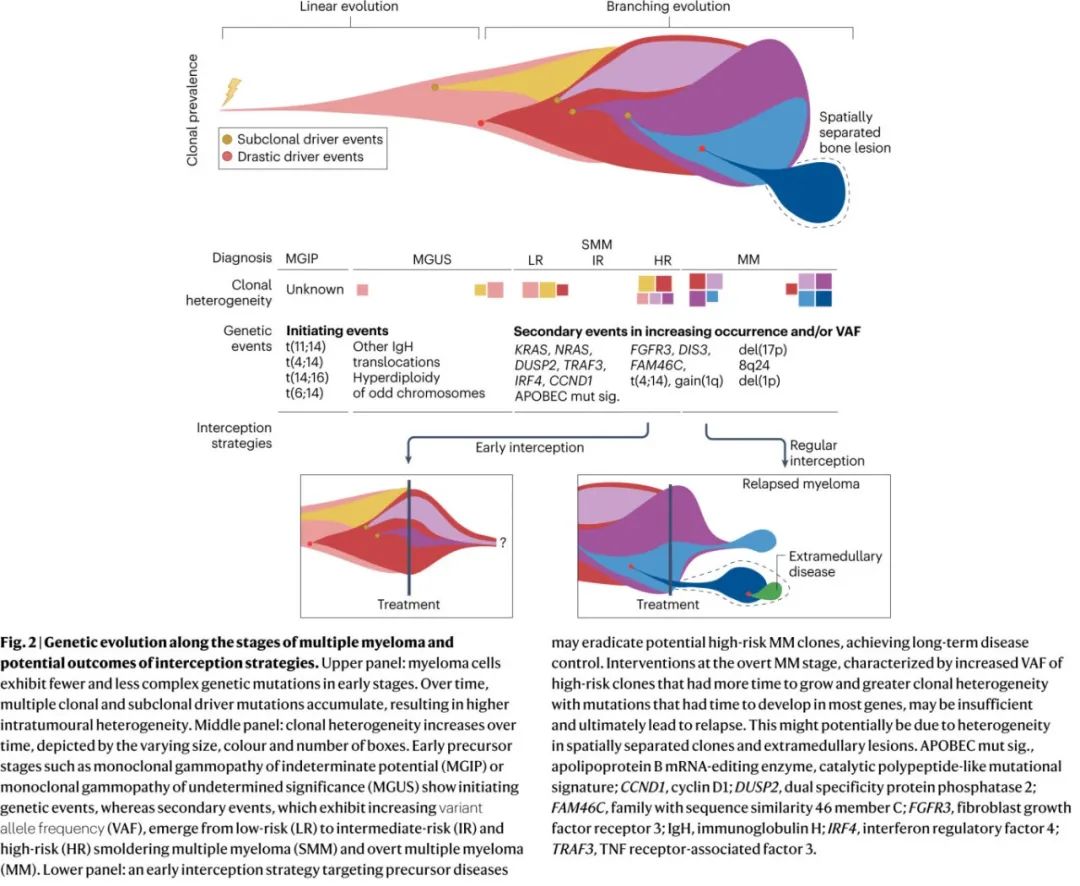

过去二十年的研究表明,在所有疾病阶段,显性疾病的基因组复杂性源于所有疾病阶段的达尔文竞争(图2)。在这个过程中,异常浆细胞克隆通过生理机制(例如CpG DNA位点的C到T转换)和异常过程(例如染色体易位或载脂蛋白B mRNA编辑酶催化多肽样[APOBEC]TpC DNA位点突变)积累新的突变(“二次事件”)。这些克隆是基于自然限制而被选择,自然限制包括骨髓微环境内的物理空间、时间(在大多数MGUS中缓慢进化)、细胞微环境和系统特征。因此,具有不同基因组改变的异常浆细胞克隆可以在微环境中共存,形成基因组异质性的异常浆细胞群体(在诊断癌前患者时观察到)。随着疾病的进展,特定的克隆最终会生长出来,成为显性疾病时的优势克隆。从初始事件发展到基因组成熟的疾病可能需要数十年时间。同样,最近一项关于克隆性造血的研究表明,年轻成年人中高度多克隆的干细胞库会随着年龄增长迅速减少,因此到 75 岁时,部分克隆可贡献高达 34%的血液产量。该结果表明,克隆多样性的丧失是造血干细胞衰老的特征,这是由特定基因的正向选择所导致的。

尽管早期疾病表现出一定程度的ITH,但随着疾病进展为高危 SMM 和明显的 MM,基因组改变变得更加复杂。更晚期的阶段的特征为可独立检测到的亚克隆、驱动基因突变率的增加以及更高的肿瘤突变负荷。例如,影响 MYC、KRAS 和 NRAS 癌基因的突变在晚期 MM 中更为常见,并导致肿瘤增殖增加。此外,del(17p)和 TP53 突变与基因组不稳定性和不良预后相关。此类突变可预示SMM患者疾病进展时间缩短。因此,特定突变模式和基因组不稳定的标志物(而非总体肿瘤突变负荷)更能预测恶性转化。

二代测序研究表明,基因组复杂性的增加和ITH是从癌前状态进展为明显疾病的主要驱动因素。肿瘤的基因组成熟度或许可用于定义MM的演化阶段。这种复杂性也可解释为什么传统的治疗策略未能治愈骨髓瘤患者:骨髓瘤细胞克隆的异质性及其在疾病晚期的遗传改变包括常规抗骨髓瘤药物无法根除的耐药克隆,导致复发。传统的治疗策略在癌前阶段也可能无效,因为美法仑等烷化剂在快速增殖的细胞中最为有效。相比之下,T细胞重定向疗法基于完全不同的原理,或可解决该困境。除了微环境对T细胞功能的影响外,高肿瘤负荷和侵袭性肿瘤细胞生物学(如疾病晚期伴髓外病变)可降低T细胞效能,而这些情况在癌前阶段不太普遍或不存在。晚期患者中ITH的盛行也可能增加隐匿性克隆失去特定 T 细胞靶抗原的风险。

骨髓瘤中的微环境改变

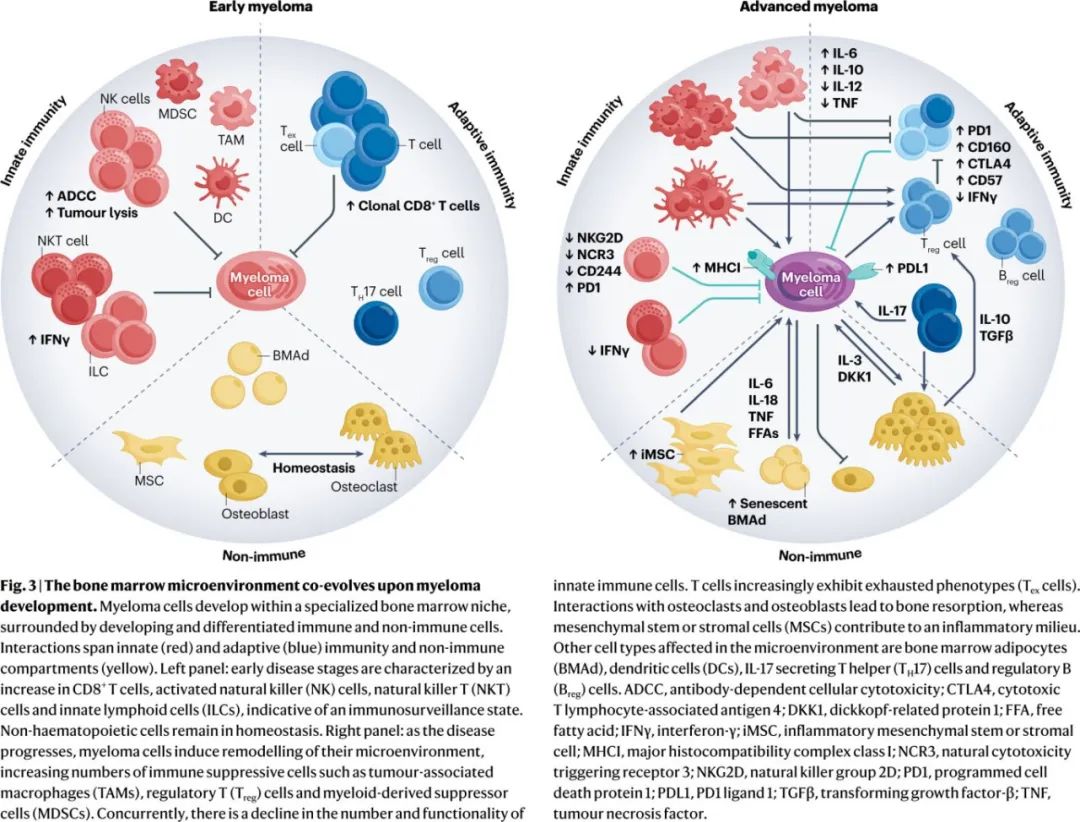

单链免疫球蛋白病与骨髓微环境共同演化。骨髓微环境由造血细胞和非造血细胞以及非细胞成分组成,形成复杂的生态系统,其中包含促癌和抑癌信号。在早期肿瘤阶段,该生态系统决定肿瘤细胞是被消除、在其免疫微环境中处于平衡状态、还是逃过免疫监视。但肿瘤细胞演化及免疫细胞和基质细胞的适应性可以改变这种平衡的方向,这在骨髓瘤中尤其重要,因为它源自免疫系统的一个固有部分,并且在骨髓中与大多数造血细胞谱系共享同一空间。随后重点讨论骨髓瘤细胞与微环境之间的相互作用及如何在整个进展过程中发生变化(图3)。

免疫系统的局部改变

骨髓是许多免疫细胞的主要来源和起源地,是髓系和淋系细胞的诞生地。这种复杂的环境支持这些细胞的发育和分化,并在维持免疫稳态方面发挥着关键作用,特别是对癌前病变和恶性病变做出反应。Das 等人显示,患有潜伏性癌前疾病的患者的异常浆细胞在注入人源化小鼠模型骨髓后迅速进展,但在注入植入人类胎儿骨模型(SCID-hu小鼠)时则不进展。相比之下,来自复发患者或浆细胞白血病患者基因组成熟的骨髓瘤细胞通常能在SCID-hu小鼠中生长,表明骨髓微环境可能在癌前阶段的进展中发挥重要作用。在了解骨髓免疫微环境如何塑造进展轨迹时,单细胞 RNA 测序及功能研究有助于阐明肿瘤-免疫相互作用。

先天性免疫系统的改变。在疾病早期,甚至在MGUS阶段,骨髓微环境中的先天性免疫系统就表现出非经典单核细胞、巨噬细胞、活化NK细胞和产生干扰素-γ(IFNγ)的NKT细胞的频率增加(与健康个体相比)。尽管 MGUS 阶段免疫微环境的这些改变表明可初始进行免疫调节和监视,但多项研究发现,随着疾病从 MGUS 进展为MM,抗肿瘤免疫反应会逐渐受损。众多研究一致显示,随着疾病负荷的增加,成熟的 NK 细胞及炎症性经典单核细胞的数量成比例减少,而抗炎性非经典单核细胞、肿瘤相关巨噬细胞(TAM)、髓源性抑制细胞(MDSC)和树突状细胞(DC)的数量增加。

除了向免疫抑制性骨髓微环境的组成转变外,先天性免疫细胞的功能也日益受损。例如,NK细胞中激活受体(如自然杀伤细胞2D[NKG2D]、自然细胞毒性触发受体3[NCR3]和CD244)的表达降低,而耗竭标志物(如淋巴细胞激活基因3[LAG3]和PD1)的表达增加。同样,随着疾病进展,先天性淋巴细胞和NKT细胞生成IFNγ的能力降低。就巨噬细胞而言,骨髓瘤细胞可增加从外周血招募这些细胞,并诱导其M2极化。随后越来越多的髓系旁观细胞(如TAM和MDSC)导致调节性T (Treg)细胞的形成,其通过分泌IL-6、IL-10和IL-12等炎性细胞因子导致T细胞功能障碍。在这种炎症性的骨髓微环境中,骨髓瘤细胞进一步上调免疫抑制性表面信号的表达,例如人类白细胞抗原(HLA)I 类分子,其作为杀伤细胞免疫球蛋白样受体(KIR)和PDL1的配体。

适应性免疫系统的改变。从MGUS进展为MM的过程中,适应性免疫系统发生显著变化,尤其是T细胞亚群。在疾病早期CD8+ T细胞数量便会增加,提示其在肿瘤控制中发挥作用。然而随着疾病的进展,幼稚T细胞和记忆T细胞及颗粒酶K+细胞毒T细胞水平下降,同时Treg细胞、CD8+效应细胞和T辅助17(TH17)细胞数量增加。Treg细胞数量的增加是由骨髓瘤分泌的I型干扰素引起,后者在体内的耗竭导致生存率显著提高,抑制肿瘤分泌的I型干扰素结合于Treg细胞表面也可提高生存率。在SMM和显性疾病阶段,骨髓中的许多T细胞转向缺乏T细胞受体表达的效应记忆亚型,并表现出表面标志物(包括PD1、细胞毒性T淋巴细胞相关抗原4[CTLA4]和CD160)表达增加,表明存在免疫抑制环境。这些组成上的变化也得到体内研究的支持。例如研究表明,记忆 T 细胞的缺乏与疾病进展有关,并对生存率产生不利影响 。在另一项研究中,肿瘤反应性 CD8+ T 细胞和免疫抑制性 Treg 细胞的相对丰度是MGUS进展为MM的关键决定因素。这些变化再次表明向免疫抑制性环境的转变。此外,随着疾病从癌前阶段进展,骨髓瘤细胞上PDL1的表达也增加,这是由骨髓微环境中白细胞介素-6(IL-6)和γ-干扰素(IFNγ)所介导。

非造血细胞的作用

除了骨髓环境中的肿瘤细胞与免疫细胞之间的相互作用外,最近的研究越来越关注骨髓瘤与非造血细胞之间的相互作用。尽管非造血细胞在骨髓中有核细胞中只占很小比例,但它们覆盖广阔的区域,可提供结构、营养物质和活跃的分泌功能。非造血细胞包括间充质来源的细胞,如间充质干细胞或基质细胞(MSC),它们可以分化为成骨细胞、软骨细胞、骨髓脂肪细胞(BMAd)和成纤维细胞。骨细胞是骨稳态不可或缺的一部分,由造血干细胞起源的单核细胞前体细胞发育而成。

骨髓瘤与非造血细胞(如破骨细胞和BMAd)之间的部分相互作用是双向的,可促进骨髓瘤细胞的存活和增殖。关于骨稳态,骨髓瘤细胞产生生长因子,激活破骨细胞前体细胞,增加破骨细胞的招募和形成,导致骨基质分解和骨源性生长因子的生成。随着骨吸收后细胞外钙浓度的增加,这种表型为骨髓瘤细胞提供增殖信号,使循环持续。此外,间充质干细胞骨祖细胞向成骨细胞分化的能力受损,降低骨形成能力,导致溶骨性病变,并为骨髓瘤细胞的生长创造物理空间。值得注意的是,数量增加的破骨细胞所分泌的细胞因子,如白细胞介素-10(IL-10)和转化生长因子-β(TGFβ),可诱导骨髓瘤细胞形成,并有助于免疫抑制性骨髓微环境的形成。

BMAd还可分泌leptin、IL-6 和肿瘤坏死因子(TNF)等因子以及释放(骨髓细胞代谢的)游离脂肪酸,用于能量产生和膜生物合成,支持骨髓瘤细胞的存活。暴露于骨髓瘤生长因子会导致骨髓成纤维细胞出现衰老表型,进一步增加IL-6 和 CXC 趋化因子配体 1(CXCL1)等衰老相关蛋白的表达。重要的是,过量的骨髓脂肪组织与低度炎症状态有关,会扰乱免疫微环境,并且可能在年龄相关炎症及导致高龄或肥胖个体患MM风险增加的机制中发挥重要作用。

未分化的祖细胞也参与骨髓瘤介导的骨髓重塑。例如,与健康个体相比,骨髓瘤患者的骨髓包含一种MSC,其特征为炎症细胞因子的表达增加。此外,这种炎症基质微环境影响成熟的中性粒细胞向支持骨髓瘤表型转变。随后,这些被激活的中性粒细胞与基质细胞形成反馈回路,诱导炎症表达信号,促进骨髓瘤的存活。

非细胞微环境

除了常住细胞外,骨髓微环境还包括非细胞成分,包括细胞外基质(ECM)和可溶性因子。细胞外基质包括纤维蛋白、蛋白聚糖和糖胺聚糖,而可溶性因子则包括更广泛的分子,如趋化因子、细胞因子、生长因子、外泌体、营养物质和氧气。在生理条件下,这些因子处于平衡状态,以维持造血功能。然而,骨髓瘤发展过程中的多种改变会使平衡向促进骨髓瘤细胞增殖和生长的方向倾斜。例如,骨髓瘤细胞通过表达基质金属蛋白酶可以降解胶原蛋白,为细胞生长和侵袭创造空间。基质细胞可以释放含有致癌蛋白、细胞因子和微小RNA的外泌体,促进骨髓瘤细胞的生长、扩散和血管生成。

此外,骨髓瘤的发展与骨髓微环境中不同的代谢状况有关。例如在低氧区域,骨髓瘤细胞转向无氧能量产生作为主要能量来源,产生过量的乳酸。虽然乳酸可以在富氧区域被骨髓瘤细胞利用并重新转化为丙酮酸,但它也可以促进Treg细胞和MDSC的发展,诱导巨噬细胞的免疫抑制功能,并抑制NK细胞。由于其高糖酵解活性,骨髓瘤细胞在葡萄糖竞争中胜过其他细胞,导致葡萄糖匮乏的微环境,从而阻碍T细胞的效能。

总之,骨髓微环境在骨髓瘤发展过程中的重塑是多方面的,涉及细胞和非细胞机制。这种重塑的一个主要后果为免疫失调的增加,与健康个体相比,在癌前阶段就已经可以观察到,但随着疾病的进展会显著恶化。除了这些微环境的变化外,与系统性炎症或微生物组改变相关的系统性变化,如衰老和肥胖,也可能导致炎症状态和免疫抑制。因此,免疫微环境的日益严重损害和免疫监视的丧失,可以在基因组改变之外,同样解释癌前阶段如何发展为显性疾病。

T细胞重定向疗法时代

从癌前状态发展到有症状的MM,其特征为基因组复杂性增加和显著的微环境重塑,该过程可能持续数年甚至数十年。基于此,早在 21 世纪初就有学者提出在疾病发展期间进行早期干预,目的是潜在的治愈MM或预防终末器官损伤。值得注意的是,两项随机临床研究表明,与单纯观察相比,早期使用来那度胺(和地塞米松)治疗可延缓进展为显性疾病。QuiRedex 研究报告称,经过 12.5 年的随访,总体生存获益得以持续,突出了早期干预的潜在影响。

这些研究为后续在癌前环境中的临床试验奠定了基础,这些试验探索了多药策略及达雷妥尤单抗和elotuzumab(靶向SLAMF7)等单克隆抗体。最近的研究采用更强化的治疗策略,类似针对骨髓瘤的主动治疗,以实现深度持续缓解,并假设深度缓解将转化为类似于显性骨髓瘤的长期无进展生存期(PFS);例如卡非佐米联合来那度胺和地塞米松进行诱导治疗,随后进行自体干细胞移植(ASCT)巩固和维持(GEM-CESAR),或达雷妥尤单抗、卡非佐米、来那度胺和地塞米松(ASCENT)。GEM-CESAR 研究旨在治愈,结果经过 4 年的随访,三分之一的患者仍无微小残留病(MRD)。

实现深度缓解的另一种假设可能是整合现代基于 T 细胞的疗法,其通过利用患者的 T 细胞识别特定的肿瘤表面标志物而消除肿瘤细胞,提供了一种不同的作用模式。自 2014 年和 2017 年美国FDA首次批准针对复发或难治性 B 细胞恶性肿瘤的 T 细胞重定向疗法以来,双特异性抗体和 CAR-T 细胞彻底改变了血液恶性肿瘤患者的治疗格局。特别是CAR-T 细胞,其对先前无法治愈的侵袭性难治性或复发性 B 细胞恶性肿瘤患者具有治愈潜力。

BCMA CAR-T 细胞产品 ide-cel(idecabtagene vicleucel)和 cilta-cel(ciltacabtagene autoleukel)分别于 2021 年和 2022 年获得批准,用于治疗复发或难治性多发性骨髓瘤(MM)。关键 II 期研究 KarMMa 和 CARTITUDE-1 显示,在重度经治骨髓瘤患者(≥4线既往治疗)中缓解率很高(73%-97.9%)。值得注意的是,目前临床试验正在评估多种较新的 CAR-T 疗法,例如人源化的、靶向BCMA 的 ARI0002h 或靶向GPRC5D的 MCARH109。此外,最近有三种 T 细胞共受体 CD3重定向双特异性抗体获得批准治疗复发难治患者,用于5线治疗的MM患者,总缓解率在61%至73%之间。

尽管在重度经治MM患者中缓解率达到了前所未有的水平,但患者并未显示出治愈潜力的迹象。导致批准的 CAR-T 细胞试验的中位无进展生存期(mPFS)在 8.8 个月至 22.8 个月之间。随后,在早期复发时间点(既往2-4 线和 1-3 线)评估 CAR-T 疗法的 III 期试验 KarMMa-3 和 CARTITUDE-4 显示PFS有所增加,12 个月PFS分别为 55%(ide-cel)和 75%(cilta-cel),而对照组分别为 30%和 48%,表明更早期应用时的疗效。然而越来越多的真实世界证据表明,治疗顺序会极大地影响疗效,以 BCMA双特异性抗体会降低后续抗 BCMA CAR-T 细胞的反应,PSF仅为 3 个月。同样,治疗顺序也会影响双特异性抗体治疗后的结局。这些发现也引发了疑问,即早期应用 T 细胞重定向疗法是否能导致长期缓解甚至治愈。

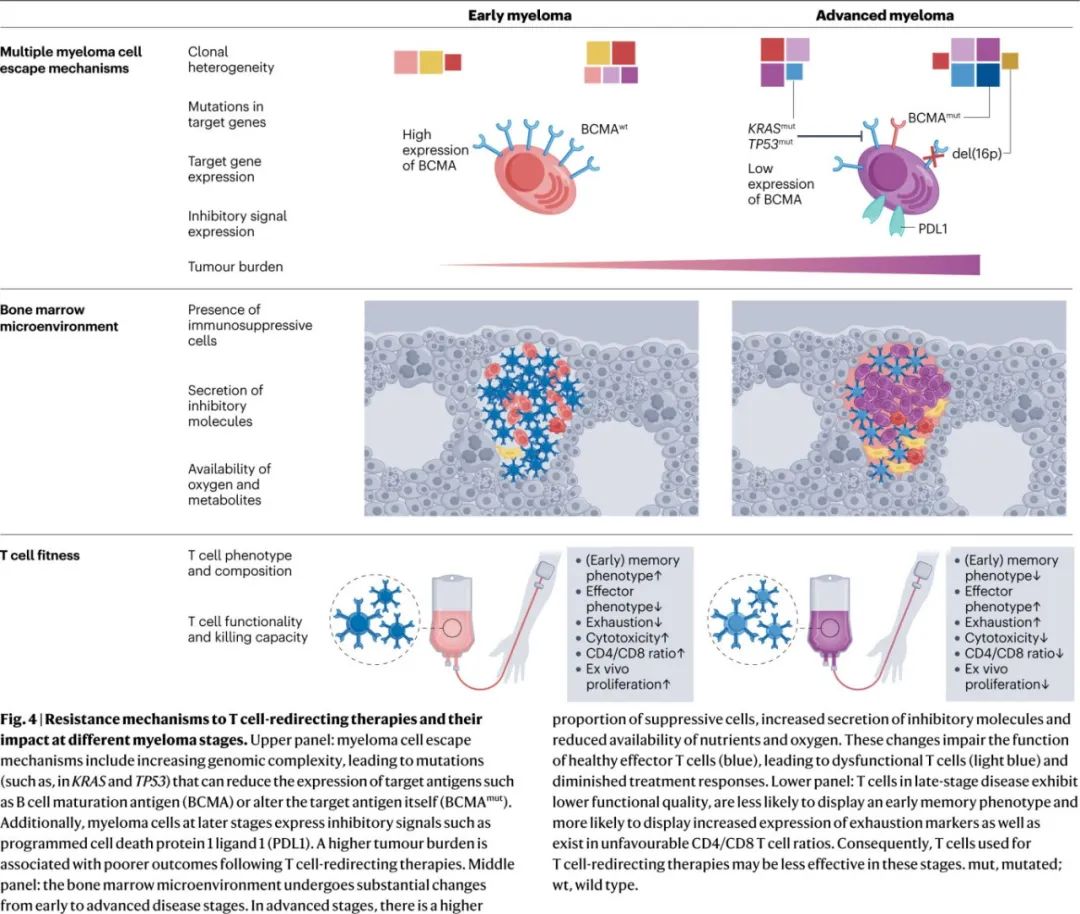

在早期疾病中利用T细胞的潜力

复发或难治性MM患者的耐药机制可归因于:(i)表达低水平或缺乏靶抗原的肿瘤细胞的逃逸,(ii)限制 T 细胞浸润和功能的肿瘤微环境,(iii)T细胞产物或现存效应T细胞低质量(图 4)。其中许多机制可能在治疗前就存在,源自骨髓瘤的自然病程或早期治疗。在骨髓瘤发展的背景下了解这些机制,可能会凸显T细胞重定向疗法作为早期骨髓瘤和骨髓瘤癌前疾病干预策略的潜力。

降低遗传异质性可能会减轻骨髓瘤细胞的逃逸。对过继T细胞疗法耐药的一个关键因素为肿瘤内在的改变,可降低骨髓瘤细胞的免疫原性,这些改变可归因于先前存在的克隆或新出现的耐药克隆。由于获批的 T 细胞重定向疗法仅靶向 BCMA 或 GPRC5D,它们可能会选择出含有不可逆的靶抗原缺失或点突变的克隆,并导致复发,该现象或可解释接受过BCMA治疗的患者接受 ide-cel 和cilta-cel治疗反应率较低的原因。此外,在 CAR-T 治疗后,BCMA 的表达水平往往会随着时间的推移而降低。获得 KRAS 和 TP53 突变也与 BCMA 表达水平降低有关。尽管这些结果表明 BCMA 表面表达可能会降低 CAR-T 细胞的识别能力,但关于 BCMA 表达水平和治疗反应的报告相互矛盾,值得进一步研究。

在复发环境中,骨髓瘤细胞上的PDL1、LAG3和TIM3等抑制性信号经常上调,会进一步损害 T 细胞活性。临床研究表明,肿瘤负荷高(骨髓浸润>50%)与完全缓解率较低有关,可能是由于 CAR-T 细胞耗竭所致。髓外病灶是 CAR-T 治疗反应不佳的另一个预测因素,已纳入最近发表的骨髓瘤 CAR-T 复发(Myeloma CAR-T Relapse,MyCARe)风险分层模型中。约 40%的复发患者存在髓外病灶,存在髓外病灶时反应降低,部分原因可能是骨髓瘤细胞上靶抗原的表达减少或高度异质性。与 CAR-T 细胞治疗不同,髓外病灶对双特异性抗体反应的影响尚不清楚。然而,最近一项分析特立妥单抗(BCMA)和talquetamab(GPRC5D)的研究显示,在这一具有挑战性的患者群体中总缓解率为83%。

这些肿瘤内在的改变在从MGUS进展为MM的过程中会自然发生,或者由诸如美法仑等治疗手引入,这从重度经治复发或难治性MM与SMM患者和新诊断MM患者相比的突变数量更多中就可以看出。在138 例癌前患者的全基因组测序(WGS)未检测到任何 BCMA 点突变或 16p 缺失,包括在亚克隆中也没有,从而增加了使用靶向 BCMA药物完全消除肿瘤的可能性。SMM患者的骨髓肿瘤负荷通常较低,并且缺乏骨或髓外病灶,表明肿瘤生物学侵袭性较低、基因组复杂性较低。不同骨病灶中的骨髓瘤克隆具有不同的基因改变,从而增加了肿瘤逃逸的风险。此外,随着疾病的进展,免疫检查点抑制信号在骨髓瘤细胞表面上的表达日益增多,表明存在 T 细胞介导的细胞杀伤的协同逃逸机制。

以 CAR-T 细胞疗法为例,在复发环境中骨髓瘤细胞的侵袭性生物学特性带来了更多的后勤挑战,例如T 细胞单采和 CAR-T 细胞输注之间需要桥接治疗来维持疾病控制。相比之下,在无症状情况下制备时间并非关键因素,并且可能会延长以优化 CAR-T 细胞产品。

不那么恶劣的骨髓微环境可能减轻T细胞功能障碍。T 细胞重定向疗法利用自体 T 细胞,将其转化为活体药物,其疗效在很大程度上受到肿瘤微环境中的细胞相互作用、分泌分子和代谢产物的影响。多项研究已经探究了微环境如何影响这些疗法治疗的复发性骨髓瘤患者。

例如,骨髓MSC通过分泌转化生长因子β(TGFβ)诱导MM细胞表达抗凋亡蛋白,并通过 TIM3 和半乳糖凝集素-9(galectin-9)抑制免疫细胞活化,导致 CAR-T 细胞的细胞毒降低。其他免疫抑制细胞也可以通过 PD1-PDL1 或 FAS-FAS 配体(FASL)通路进行细胞间接触,通过 CD38 表达或分泌抑制性分子(如白细胞介素-10、转化生长因子β和半乳糖凝集素-9)导致 CAR-T 细胞耗竭。除了直接作用于 CAR-T 细胞外,其中一些分子还能诱导其他免疫抑制细胞(如Treg细胞)的形成。在其他血液恶性肿瘤中,包括MDSC、Treg细胞和调节性 B (Breg)细胞等会削弱 CAR-T 细胞活性并影响生存结局。同样,在骨髓瘤的髓外病灶中,T细胞在与骨髓瘤细胞或免疫抑制细胞(如M2巨噬细胞)存在空间共定位时,会难以浸润或发生耗竭。骨髓微环境或髓外病灶的代谢状况(例如由营养缺乏介导的代谢应激和代谢产物诱导的信号传导)会进一步阻碍 T 细胞重定向疗法。

随着微环境从MGUS向显性疾病发展,其免疫抑制程度变得极高,而在早期进行 T 细胞重定向治疗可能会使 T 细胞暴露于不那么恶劣的微环境中,增强其对抗骨髓瘤细胞的疗效;这可以通过增加 CAR-T 细胞的细胞扩增和长期持久性来实现。为在复发的情况下结局该问题,研究试图通过将 T 细胞重定向疗法与来那度胺相结合来抵消恶劣的微环境;来那度胺可改善记忆性 CAR-T 细胞的维持,增加白细胞介素-2 和γ-干扰素的产生,同时减少抗炎性细胞因子,并上调基因特征的表达,以增强 T 细胞与骨髓瘤细胞之间免疫突触的形成。而在早期阶段给予 T 细胞疗法可能不需要这种额外的优化,可减少副作用,并保持 CAR-T 细胞一次性治疗的优越性,从而可能提高患者的生活质量。

骨髓瘤癌前患者的T细胞健康度可能更优。尽管在治疗期间肿瘤微环境会削弱活化的 T 细胞功能,但在开始双特异性抗体治疗之前或进行 T 细胞单采时 T 细胞的状态对于确定治疗结局也至关重要。

以增殖不足、持久性差和迅速耗竭为特征的 CAR-T 细胞产品会恶化治疗反应。研究表明,具有最优反应率的单采产品中早期记忆 T 细胞的频率更高,这些细胞具有内在的自我更新特性,且 CD4/CD8 比值良好。尽管在骨髓瘤发展过程中 T 细胞的特性会发生变化,但累积治疗方案也会减少 T 细胞数量并诱发功能缺陷,特别是 T 细胞耗竭会削弱 T 细胞结合双特异性抗体的活性。

MM患者 T 细胞群内的这些累积性变化引发了一个问题:在MM发展的早期进行白细胞单采或使用双特异性抗体是否能减轻 T 细胞功能障碍。关于这种可能性的最初见解来自一项研究,其比较了新诊断 MM 患者诱导治疗后的 T 细胞特征与复发骨髓瘤患者的 T 细胞特征:新诊断 MM 患者中早期记忆 T 细胞的百分比更高、CD4/CD8 比值更优、T 细胞的体外增殖时间较长,并转化为体外制备期间更高的增殖能力。另一项研究对来自健康供者、MGUS患者、新诊断 MM 患者及复发/难治性 MM 患者的 T 细胞产生的 CAR-T 细胞进行表型和功能分析,表型分析显示,随着疾病进展而记忆表型减少、效应细胞增加,其与骨髓瘤细胞共培养时的细胞毒性受损及耗竭标志物上调有关。

总之,在疾病早期阶段使用 T 细胞重定向疗法可能更优,原因在于:(i)肿瘤负荷较低,基因组复杂性较低,有可能避免肿瘤逃逸;(ii)微环境重塑程度较轻,对效应 T 细胞的抑制较少;(iii)作为治疗基础,T 细胞库的质量更高。

平衡疗效与毒性

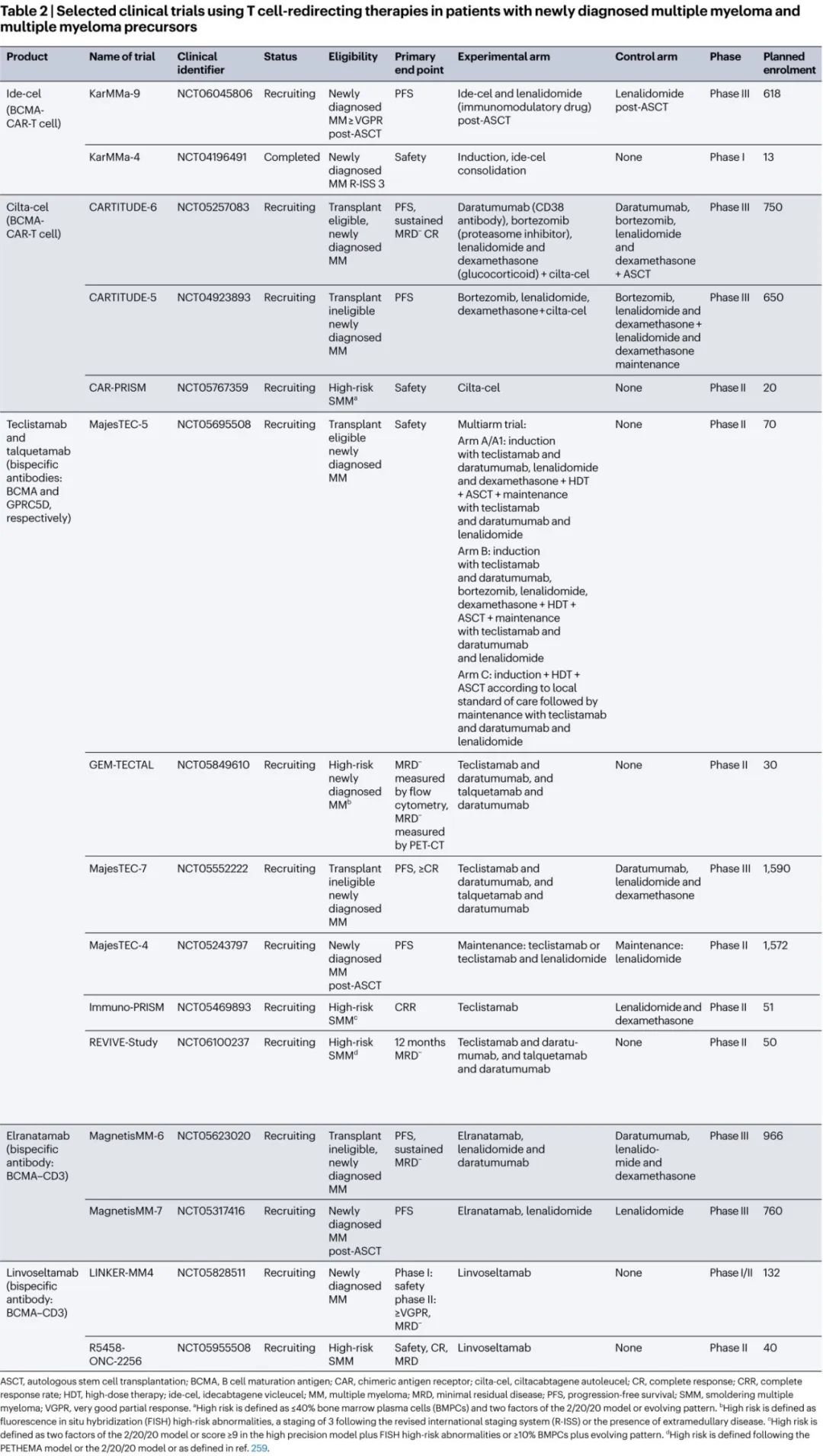

由于其广泛的机制原理,许多临床试验目前正在评估 T 细胞重定向疗法在新诊断MM患者或癌前疾病的一线治疗中的效果(表 2)。由于大多数试验数据尚未成熟,且这些试验主要集中在安全性终点上,T 细胞重定向疗法在早期干预中的潜在用途仍为推测性,应谨慎解读。本文重点关注整个早期骨髓瘤谱系中与疗效和毒性相关的初步研究结果(主要来自会议摘要)。

早期治疗线中的初步临床数据。CARTITUDE-4 研究首次在疾病早期使用CAR-T治疗,比较了 cilta-cel 与标准方案治疗接受过1到3线治疗的复发/难治性多发性骨髓瘤(MM),显示仅接受过一线治疗的患者比接受过两线和三线治疗的患者预后更好。同样,在 KarMMa-3 研究中,接受过两线、三线和四线治疗的患者的中位无进展生存期(mPFS)分别为 16.2 个月、13.6 个月和 11.2 个月。基于 CARTITUDE-4 和 KarMMa-3 试验的结果,美国FDA最近改变了对 cilta-cel 和 ide-cel 使用的批准,使其适用于更早的治疗线。

一线自体造血干细胞移植(ASCT)后使用 CAR-T 细胞作为挽救治疗的研究也显示出高缓解率。例如, KarMMa-2 研究的2c队列在 ASCT 后反应不佳的新诊断MM患者使用 ide-cel,显示 ASCT 后 ide-cel 巩固治疗使 87.1%的患者总体缓解,完全缓解率为 77.4%;3 年PFS为 76.8%。同样,CARTITUDE-2 研究 B 队列在 ASCT 后或初始抗骨髓瘤治疗(如果未ASCT)后 1 年内复发的患者中使用 cilta-cel,93%的患者达到MRD阴性,53%的患者持续 MRD 阴性6 个月或更长时间,2 年PFS为 73%。这些结果表明,T 细胞重定向治疗前的低肿瘤负荷和 ASCT 介导的免疫重建可增强其疗效,即使对于极高侵袭性的疾病(早期复发)。

对于骨髓瘤癌前状态,Immuno-PRISM 研究在高危SMM患者中评估特立妥单抗联合地塞米松治疗,初步结果显示所有可评估患者均显示MRD阴性(10-6),平均至缓解时间为 4.25 个周期。

其他临床试验也在评估其他 T 细胞重定向剂,如 talquetamab、linvoseltamab 和 elranatamab(后两者是靶向 BCMA-CD3 的双特异性抗体),单独或联合方案作为新诊断MM诱导或维持治疗的一线方案,或作为高危SMM的早期干预措施(表 2)。这些试验将确定 T 细胞重定向疗法是否能与常规治疗相媲美,并最终改善患者预后。此外,这些试验对于识别这一特定患者群体中潜在的安全问题至关重要。

解决毒性方面的担忧。关于早期干预策略的一个主要担忧在于潜在的治疗相关毒性,尤其是考虑到在这个阶段接受治疗的患者可能永远不会发展为有症状的疾病,或在较晚阶段发展。因此,早期干预的治疗策略必须优先考虑安全性,并表现出低毒性特征。与传统的抗骨髓瘤疗法不同,T 细胞重定向疗法具有独特的毒性特征,主要由免疫相关事件主导,如细胞因子释放综合征(CRS)、免疫效应细胞相关的神经毒性综合征(ICANS)和免疫效应细胞相关血液毒性(ICAHT),同时还伴有相关的感染风险。

CRS、ICANS 和 ICAHT 具有共同的临床预测因素,包括异常的实验室数值(中性粒细胞和血小板计数,以及血红蛋白、C 反应蛋白、铁蛋白和LDH水平)、患者和疾病特征(肿瘤负荷、年龄、疾病类型、患者体能状态和身体成分)及产品特异性特征(CAR-T 细胞剂量和扩增以及清淋类型)。尽管在侵袭性淋巴瘤和MM患者中任何级别的 CRS 和 ICANS的分布相似,但严重级别在淋巴瘤中更常见。例如,在导致美国FDA批准淋巴瘤CAR-T 疗法的关键临床试验中,高达 22%的患者出现≥3 级 CRS,高达 31%的患者出现≥3 级 ICANS。而接受 CAR-T 细胞或双特异性抗体治疗的MM患者中多为低级别,III 期研究显示,ide-cel 的 CRS 发生率为 88%(5%为≥3 级),cilta-cel 为 76%(1.1%为≥3 级),而 ide-cel 的 ICANS 发生率为 15%(3%为≥3 级),cilta-cel 为 4.5%(仅 1 级和 2 级)。临床经验的增加以及指南制定有助于降低免疫相关毒性导致的死亡率。同样,CAR-T 治疗后CRS和ICANS在非复发相关死亡率中只起较小的作用。

相比之下,感染对接受 T 细胞治疗的患者构成相当大的风险,是不同肿瘤中半数非复发相关死亡的诱因。在复发/难治性MM患者中,CAR-T 细胞治疗后所有级别感染的发生率在53%至69%之间,3/4 级感染为6-24%;双特异性抗体治疗后的感染率相当,所有级别感染的为 56%,>3级感染为 24%。在淋巴瘤患者中,与较高感染风险相关的因素包括既往治疗线数、既往自体造血干细胞移植、桥接治疗的使用、基线中性粒细胞减少导致造血储备不足以及基线炎症状态的增加。在复发性MM患者中,重度血液毒性、既往治疗线更多、中性粒细胞减少持续时间更长、3 级细胞因子释放综合征(CRS)更严重以及治疗反应不佳均与感染率的增加相关。

基于导致患者在 T 细胞治疗中出现毒性的临床因素,可以合理假设,新诊断MM或癌前疾病患者不太容易发生高级别毒性。诊断时和其他阶段的实验室数值表明,骨髓浸润减少以及此前未接受过治疗意味着造血储备增加和炎症减少,这或许可以解释为什么 CARTITUDE-4 队列中CRS、ICANS、神经病变和某些血细胞减少的发生率低于 CARTITUDE-1。然而KarMMa 和 KarMMa-3 中毒性发生率没有差异。最近,Immuno-PRISM研究公布了前 12 例接受特立妥单抗治疗的患者的初步毒性数据:尽管 CRS 病例为 2 级或更低,但未发生 ICANS;感染大多为 2 级或更低,有两例 3 级感染(一例沙门氏菌感染和一例鼻窦炎);其他 3级毒性包括葡萄膜炎和胰腺炎各 1 例。

除了感染的重大风险外,CAR-T细胞疗法还与其他严重毒性有关,包括第二原发恶性肿瘤(SPM)。2023年11月,美国FDA发布了关于第二原发性髓系和T细胞恶性肿瘤风险的广泛警告,提高了人们的认识并引发了关于CAR-T细胞与SPM之间机制联系的讨论。令人震惊的是,SPM是非复发相关死亡的第二大诱因,占7.8%,CAR-T细胞治疗后的发病率在4.3%至5.8%之间。然而,最近一项分析SPM风险因素的研究并未发现CAR-T治疗患者与标准治疗患者相比风险更高,涉及骨髓瘤或淋巴瘤患者的四项随机对照试验中均未发现差异;相反,SPM的发展与既往治疗线数、既往ASCT和长期随访有关,表明已知的促肿瘤发生剂,如烷化剂、来那度胺和大剂量治疗在SPM中发挥更显著的作用。尽管大多数 SPM 为髓系血液恶性肿瘤(例如骨髓增生异常综合征和急性髓系白血病),但 T 细胞恶性肿瘤较为罕见,发生率不到 0.1%,仅有少数被描述为 CAR 阳性;然而插入突变在 CAR-T 细胞治疗中的作用仍不清楚。尽管新诊断MM或SMM患者接受致癌治疗的风险较低,但 SPM 仍存在显著的死亡风险,需要对 CAR-T 细胞相关的致癌作用进行进一步研究,以防止以一种肿瘤换取另一种肿瘤。

还需要进一步研究以了解和减轻 BCMA CAR-T 细胞产品导致运动障碍(也称为治疗中出现的运动和神经认知不良事件)的风险,这种罕见病可能在 CAR-T 细胞治疗数周至数月后出现,其特征为帕金森病样症状。尽管既往ICANS和高水平的循环CAR-T 细胞似乎是潜在的风险因素,但对于哪些患者面临风险知之甚少。鉴于这种病症的可逆性仍不确定,其可能会极大地损害 CAR-T 细胞治疗患者的生活质量,尤其是患有早期骨髓瘤或癌前疾病的患者。

尽管T 细胞重定向疗法在新诊断MM和SMM患者中具有有前景的生物学原理和初步结果,但相关的毒性反应很严重,需要在临床试验中仔细评估。特别是对于无症状患者,其中部分患者可能永远不会进展为显性疾病,将治疗相关毒性反应降至最低必须是首要目标。为避免严重不良事件,患者应在住院环境中接受一定时期的治疗,并留出安全余地,给予密切监测,尤其是副作用风险高的患者。必须告知患者毒性反应的迹象,不仅包括感染等短期毒性反应,还包括SPM和帕金森症等长期不良事件,并严格遵循预防和管理的指南。患者的选择也应平衡疾病进展的风险与出现副作用的风险;例如,对伴多种疾病的低危 SMM 患者与高危 SMM fit患者的评估应有所不同。

结论与展望

骨髓瘤是一种独特的模型,可定义癌前病变和疾病进展机制(由肿瘤内在因素和微环境调节)。随着下一代基因组和免疫图谱技术以及功能验证研究的出现,已经开始了解细胞能够或不能进展为明显恶性转化的机制。通过定义更好的生物标志物和临床级工具,可以告知 MGUS 和 SMM 进展风险和新的癌症驱动因素,或许能够更准确地识别出哪些患者注定在一生中会发展为骨髓瘤。此外,包括无症状患者在内的早期疾病阶段可能是骨髓瘤病程中给予现代 T 细胞重定向干预的最佳时机。针对早期患者的正在进行和未来的临床试验将揭示安全性问题,并有望朝着治愈骨髓瘤迈进一步。

参考文献

Cordas dos Santos, D.M., Toenges, R., Bertamini, L. et al. New horizons in our understanding of precursor multiple myeloma and early interception. Nat Rev Cancer (2024). https://doi.org/10.1038/s41568-024-00755-x

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#多发性骨髓瘤# #免疫治疗#

31