【中西合璧】针灸疗法治疗癌痛的有效性:一项系统综述及荟萃分析

2024-12-05 古麻今醉网 古麻今醉网 发表于陕西省

本研究的结果表明,针灸可能是缓解癌症相关疼痛的有效干预措施。尽管一些纳入研究存在低质量和样本量小的局限性,以及癌症类型和分期的差异,但针灸可能提供一种有效且安全的癌症疼痛治疗方法。

摘要

背景:癌症相关的疼痛是患者生活质量下降的主要原因之一。针灸是用于缓解这一问题的治疗方法,具有较少或没有副作用,尤其是与药物止痛药相比,具有显著优势。

目的:本系统评价和荟萃分析旨在评估针灸在癌症疼痛中的疗效。

检索策略:检索了六个电子数据库(PubMed、EBSCO、Cochrane Library、Scielo、b-On和Scopus),查找2022年前关于癌症患者疼痛缓解的相关文献,使用的MeSH词汇包括“针灸”,“电针”,“耳针”,“针灸镇痛”,“肿瘤性疼痛”和“癌症疼痛”。

纳入标准:纳入的研究为随机对照试验(RCT),其中针灸与无治疗、假针灸或常规治疗进行了比较。

数据提取与分析:三名独立评审者参与了数据提取和偏倚风险评估,并进行了荟萃分析。主要结果是疼痛强度,采用视觉模拟量表、数字评分量表或简短疼痛评定量表进行测量。次要结果还评估了生活质量、功能、口干、疼痛干扰和止痛药消耗。结果以标准化均差(SMD)和95%置信区间(CI)表示。

结果:共有16项RCT研究,涉及1124名参与者,纳入荟萃分析,其中大多数研究的偏倚风险较低或不明确。与无治疗(SMD = –0.90,95% CI [–1.68,–0.12])、假针灸(SMD = –1.10,95% CI [–1.59,–0.61])或常规治疗(SMD = –1.16,95% CI [–1.38,–0.93])相比,针灸在减少疼痛方面更为有效。

结论:本研究的结果表明,针灸可能是缓解癌症相关疼痛的有效干预措施。尽管一些纳入研究存在低质量和样本量小的局限性,以及癌症类型和分期的差异,但针灸可能提供一种有效且安全的癌症疼痛治疗方法。

关键词:针灸 癌痛 系统综述 荟萃分析

该文章于2024年3月发表于Journal of Integrative Medicine上,中西合璧栏目特将此文编译以飨读者。

前言

疼痛是癌症患者最为可怕的致残并发症,常常伴随着生活质量的急剧下降。癌痛通常被描述为不明确、令人痛苦、恐惧甚至无法忍受的疼痛,伴随强烈的疼痛发作,患者常常出现失眠、易怒、抑郁、痛苦、孤独、绝望和无助感。全球癌症疼痛的患病率约为:新诊断癌症患者为25%,接受抗癌治疗的患者为24%至60%,晚期癌症患者为62%至86%,而已接受完全治疗的癌症幸存者中,有33%仍然承受着慢性疼痛。

在癌症患者中,疼痛可能由于原发病因(肿瘤)的进展、继发性疾病(转移)或治疗干预(如手术、化疗、激素治疗或放疗)引起。癌痛可能是躯体性、内脏性或神经性疼痛,可能与疾病本身相关,或继发于化疗、放疗或手术。

癌症相关疼痛的治疗中,阿片类药物是常用的药物,但其可能带来一些副作用,如便秘、呼吸抑制、恶心、呕吐、睡眠障碍、幻觉和药物耐受性。癌症治疗的另一个副作用是由抗肿瘤药物(通常称为化疗)引起的神经毒性。其临床表现高度依赖于药物类型及其毒性。外周神经病变是化疗引起的最常见且致残的神经毒性反应,可能对患者的生活质量产生重大影响。

针灸是传统中医推荐的一种治疗方法,涉及将一次性使用的无菌针具插入身体表面的特定穴位,这些穴位分布在经络系统中。针具可以通过手法和电流刺激,也可以通过热敷进行刺激。

针灸被认为是最有潜力的癌痛控制手段之一,以往的研究报道了针灸在癌症疼痛管理中的益处,并且对患者几乎没有不良事件。

一项关于疼痛与针灸的批判性文献综述表明,针灸通过促进神经递质和内源性物质(如阿片类物质——脑啡肽、β-内啡肽和内源性吗啡)的释放来发挥作用,这些物质调节疼痛信号,并沿着路径进行处理,其他影像学研究显示,针灸干预刺激了几个特定的区域。

研究表明,针灸具有短期镇痛效果,能够减轻疼痛的严重程度,改善与疼痛相关的功能结果,并提升身体健康状况,且未报告显著的不良事件。近期的研究显示,针灸在各种手术后的早期疼痛管理中显示出有希望的结果,支持了针灸在降低术后早期麻醉镇痛药物需求中的潜在作用。

本综述的目的是评估和分析一些随机对照试验(RCT),这些试验使用某些形式的针灸帮助管理癌症相关疼痛。考虑了不同类型的癌症和恶性程度。

材料与方法

纳入标准

研究类型

我们纳入了那些采用针灸某些形式帮助管理癌症疼痛的随机对照试验(RCT)。主要结果是疼痛强度。包括英语、法语、西班牙语或葡萄牙语写成的研究,因为这些是作者精通的语言,而其他类型的研究,如非对照试验、病例研究或病例系列,则被排除。

参与者类型

我们纳入了患有多种类型癌症并出现疼痛的肿瘤患者,任何癌症阶段的患者,或由于治疗干预而导致疼痛的患者。没有对社会人口学特征或健康状态施加限制。

干预类型

我们纳入了采用手法针灸(MA)、电针(EA)或耳针(AA)的研究。我们排除了其他形式的干预,如注射、灸法和指压。我们的对照干预包括无治疗、常规治疗或假针灸。采用针灸干预作为对照组的研究被排除。

结果指标

所选研究的主要结果是疼痛强度,通过视觉模拟量表(VAS)、数字评分量表(NRS)、简短疼痛评定量表(BPI)和美国国立卫生研究院慢性前列腺炎症状指数(NIH-CPSI)进行测量。次要结果包括生活质量、功能、口干、疼痛干扰和止痛药消耗。

数据来源

我们在以下数据库中检索了相关文献:PubMed、Cochrane、EBSCO、Scielo、Scopus 和 b-On。使用了医学主题词(MeSH),如“针灸”,“电针”,“耳针”,“针灸镇痛”,“肿瘤性疼痛”,“癌症疼痛”,以及它们的同义词,进行标题和摘要检索。没有对出版日期施加限制。语言限制为英语、法语、西班牙语或葡萄牙语。

研究选择

通过检索获得的研究被加载到参考文献管理软件中,重复文献被排除。剩余的研究由三名评审者(MF,MJP 和 MT)独立评估,通过标题和摘要筛选出相关研究,再通过全文进行进一步筛选。任何分歧由第四名评审者(PS)解决。

数据提取

两位作者(MF 和 MJP)从纳入的研究中提取数据。提取的数据包括作者、出版年份、样本量、参与者年龄、干预类型和对照、使用的穴位、干预频率和持续时间以及结果。

偏倚风险评估

三名评审者(MF,MJP 和 MT)根据《Cochrane 干预系统评价手册》对偏倚风险进行了评估,评估领域包括随机序列生成、分配隐藏、参与者和研究人员盲法、结果评估盲法、不完全结果数据、选择性报告和其他类型的偏倚。每个领域的偏倚风险被评估为低、不明确或高。如有异议,由第四名评审者作最终决定。

数据合成

在我们的荟萃分析中,我们使用了Cochrane开发的Review Manager v.5.4软件。由于所有研究都报告了连续数据,因此使用均值差(MD)和95%置信区间(CI),或者如果使用了不同量表,则采用标准化均值差(SMD)和95% CI进行分析。通过计算异质性来评估方法学和标准。为了分析统计学异质性,使用了I²和χ²检验。如果异质性不显著(P > 0.1 且 I² < 50%),则在荟萃分析中应用固定效应模型(逆方差法);否则,采用随机效应模型。如果出现严重的异质性,进行亚组分析和敏感性分析,以探索异质性的可能原因。

结果

研究选择

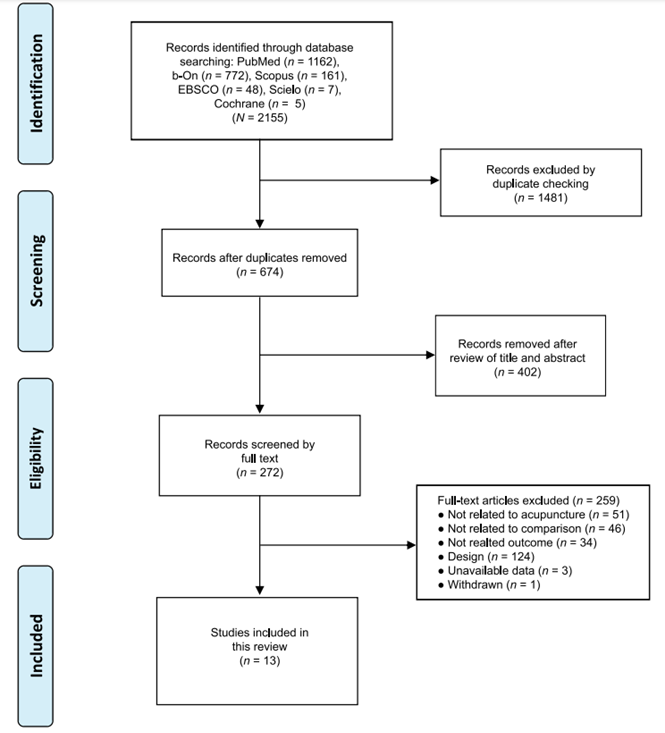

在最初筛选的2155篇文献中,1481篇为重复文献,已被剔除。在剩余的674篇文献中,402篇通过标题和摘要筛查被排除,在全文筛选中,258篇因不符合纳入标准被排除,有一篇由作者撤回,13篇被纳入本次分析。这13篇研究中,有3篇为三臂研究,按照Cochrane培训小组的建议进行程序处理,因此,这13篇研究产生了16个独立的比较。所有研究的发表时间为2006年12月至2021年2月。本研究的选择过程如图1所示,符合系统评价和荟萃分析的优先报告项目。

Figure1. 荟萃分析的研究选择过程流程图。

研究特征

患者

共有660名患者接受了手法针灸(MA)、电针(EA)或耳针(AA)治疗,而464名对照患者则未接受治疗(114人)、接受常规护理治疗(138人)或假针灸(226人)。这13项研究中,7项在美国进行(780名患者),4项在中国进行(230名患者),1项在巴西进行(23名患者),1项在土耳其进行(91名患者)。

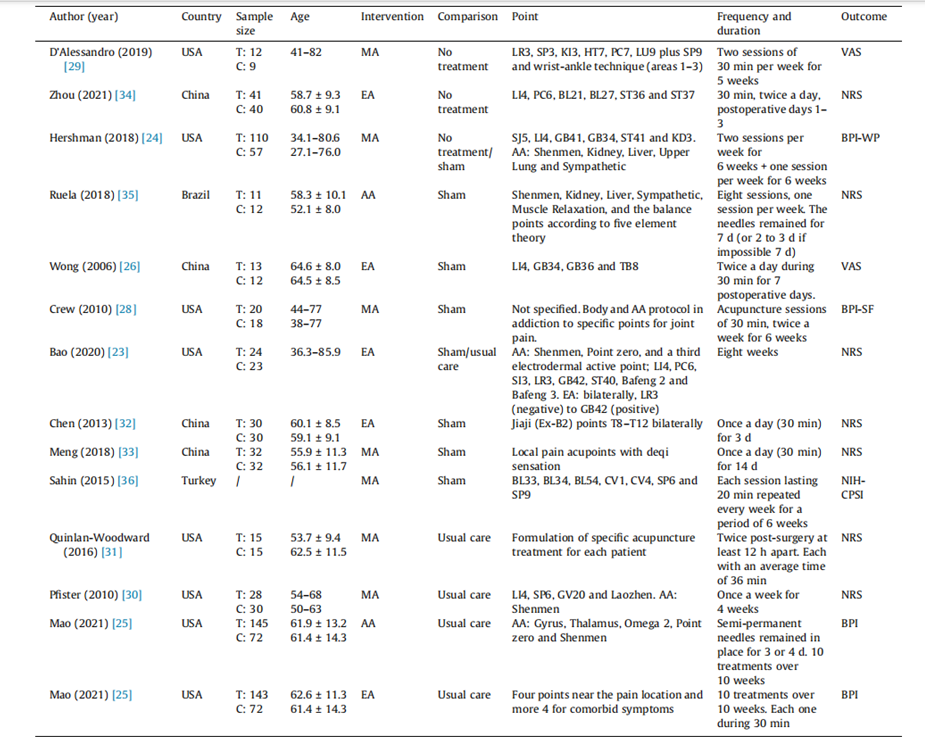

参与者的年龄范围为27至86岁。表1总结了纳入研究的特征。

Table1. 所纳入研究的主要内容。

针灸干预

纳入研究的干预类型包括手法针灸(MA)、电针(EA)和耳针(AA)。使用的穴位数量从4个到8个不等,但大多数研究使用了特定的治疗方案。治疗持续时间从1天到12周不等。六项研究包括随访,随访时间从5天到24周不等。

对照干预

针灸与无治疗进行了比较的有3项试验,与假针灸进行了比较的有8项,与常规护理进行了比较的有5项研究。

结果评估指标

主要结果是疼痛强度,使用了VAS 、NRS 、BPI 疼痛干扰和止痛药消耗。

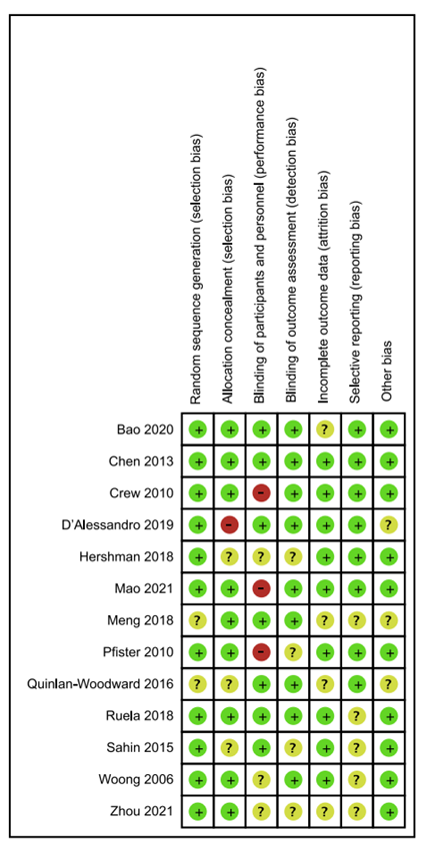

偏倚风险

图2显示了纳入研究的偏倚风险。所有研究都提到了随机化,尽管有两项没有说明方法,但其他研究通过计算机方法实现了随机化。分配隐藏在9项研究中得到了充分解释。我们认为,如果进行分析的研究人员和结果评估者对组别分配保持盲法,则该试验存在低风险的执行和检测偏倚,因为由于参与治疗,参与者和治疗者无法盲法。9项研究在结果盲法方面具有低偏倚风险,且没有一项研究存在高的失访偏倚风险。图3展示了本次综述中所有研究的偏倚风险评估。

Figure 2. 偏倚风险总结:评审作者对每个偏倚风险项目的判断。绿色圆圈加上加号表示正确的研究方法和低偏倚风险;黄色圆圈带问号表示未描述的程序,偏倚风险不明确;红色圆圈加上减号表示可能存在高偏倚风险的程序。

Figure 3. 偏倚风险图。评审作者对七个领域偏倚风险的评分。结果以纳入研究的百分比形式呈现。

数据合成

疼痛

16项研究评估了针灸在癌症患者疼痛缓解中的疗效,比较了针灸与无治疗、假针灸或常规护理的效果。

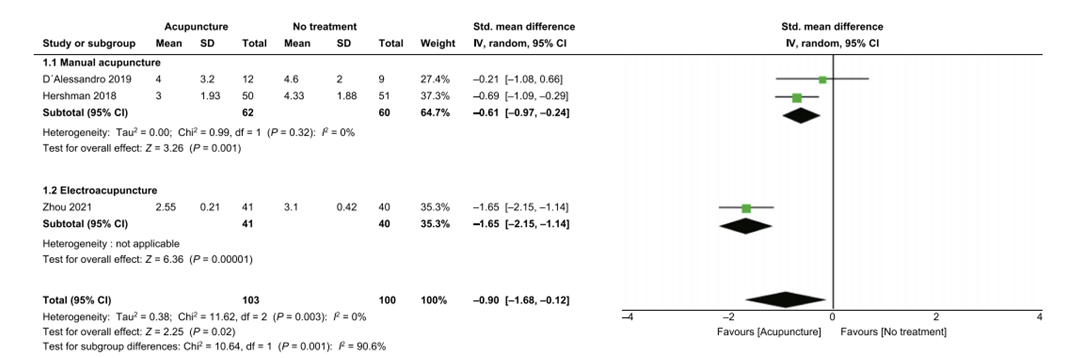

针灸 vs 无治疗

三项研究比较了针灸与无治疗在减少疼痛方面的效果。其中,一项使用了VAS,一项使用了NRS,另一项使用了BPI。结果显示,针灸与无治疗相比显著减轻了疼痛强度(SMD = –0.90, 95% CI [–1.68, –0.12], P = 0.003, I² = 83%)。异质性进行了调查,解释了由使用的针灸类型所导致的差异。我们可以看到,MA和EA都有效地减轻了疼痛,但EA的效果更大(P < 0.00001;见图4)。

Figure 4. 针灸 vs 无治疗的森林图。结果:疼痛强度。SD:标准差;CI:置信区间。

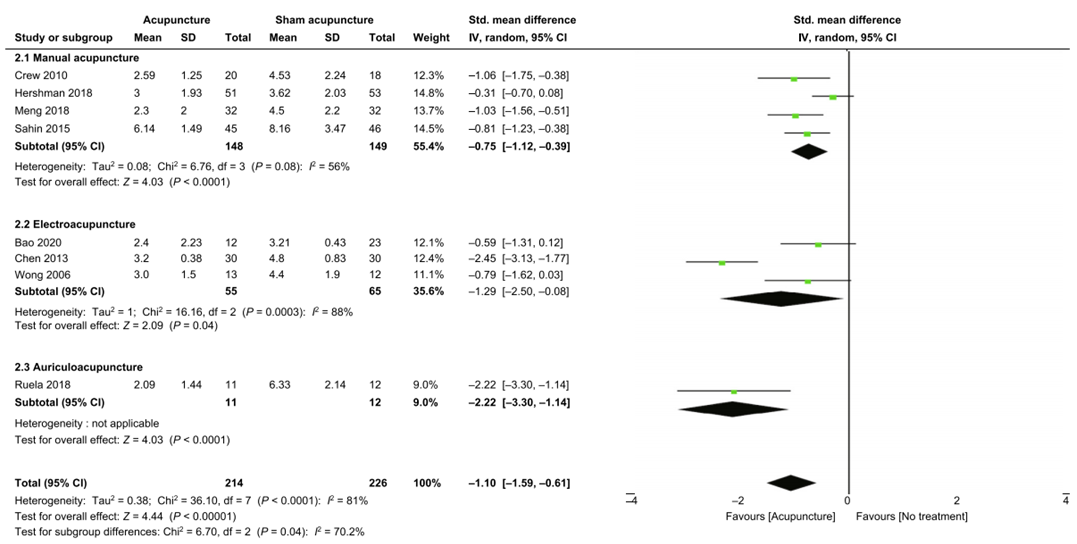

针灸与假针对照。

有八项研究比较了针灸与假针灸的有效性。其中四项研究使用NRS评分疼痛;两项使用BPI;一项使用VAS;另一项使用NIH-CPSI。图5显示,针灸比假针灸显著更有效地减轻疼痛(SMD = - 1.10,95% CI [- 1.59,- 0.61],P < 0.00001,I2 = 81%)。对异质性进行了研究,发现有两项研究对异质性贡献较大,因为剔除这两项研究后,异质性在子组中消失,全球结果中的异质性降至I2 = 29%的值。从针灸方法、研究质量、治疗持续时间或研究地点的角度来看,没有明显的原因能解释这种效应。当将真实针灸与假针灸进行比较时,疼痛减轻的效果在MA中为中等强度,在EA和AA中为强效。

Figure 5. 针灸 vs 安慰针灸的森林图。结果:疼痛强度。SD:标准差;CI:置信区间。

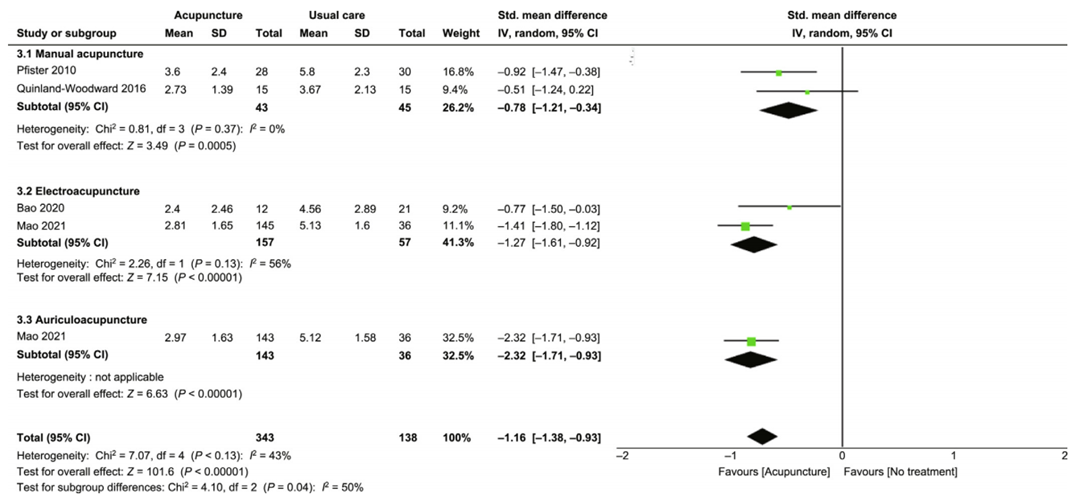

针灸与常规护理的比较。

五项研究比较了针灸与常规护理在降低疼痛强度方面的有效性,使用的指标包括NRS和BPI。针灸在降低疼痛强度方面比常规护理的效果显著更高(SMD = -1.16,95% CI [-1.38,-0.93],P < 0.00001,I2 = 43%;图6)。再次证明,针灸在与常规护理的比较中对减轻疼痛有效,对MA有中等程度的效果,对EA和AA有显著效果。

Figure 6. 针灸 vs 常规护理的森林图。结果:疼痛强度。SD:标准差;CI:置信区间。

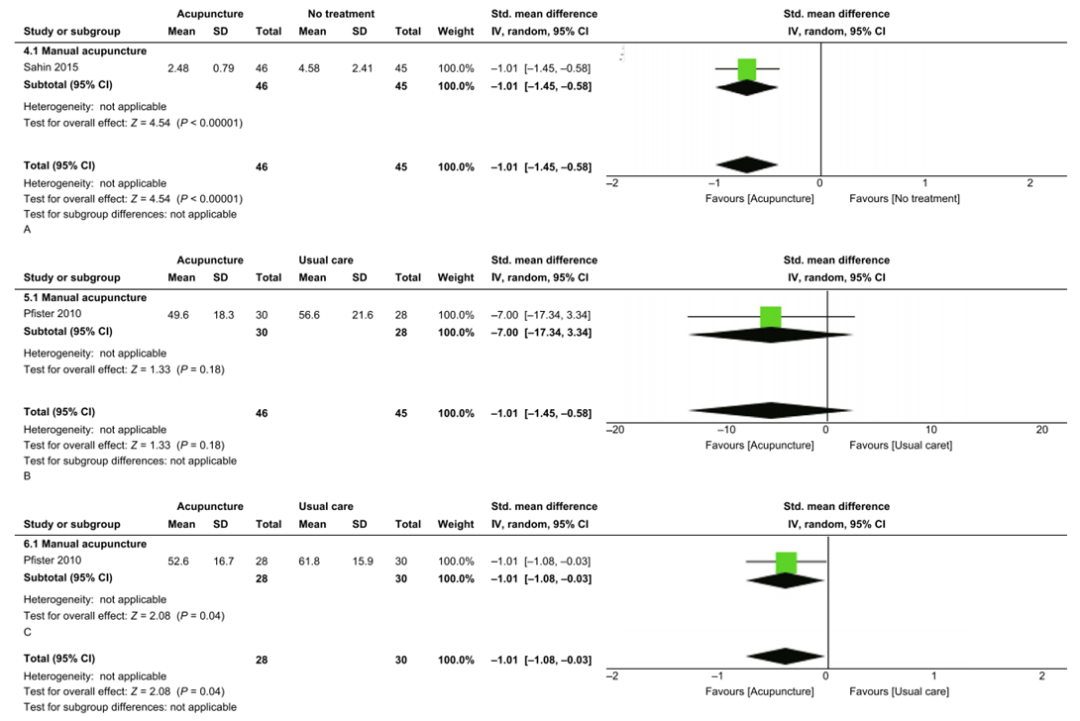

生活质量

一项研究在研究干预前后评估了生活质量,并以不进行任何治疗作为对照组(见图7)。结果显示,针灸显著提高了生活质量(SMD = - 1.01,95% CI [- 1.45,- 0.58],P < 0.00001)。

功能性

一项研究评估了功能性,虽然观察到了微小的改善,但统计上并不显著(SMD = - 7.00,95% CI [- 17.34,- 3.34],P = 0.18;图7)。

口干

有一项研究评估了针灸干预组与常规护理对照组在口干方面的效果,结果显示口干的减少具有显著的中等幅度(SMD = –0.56, 95% CI [–1.08, –0.03], P = 0.04)(见图7)。

Figure 7. 针灸对生活质量(A)、功能性(B)和口干症(C)疗效的森林图。SD:标准差;CI:置信区间。

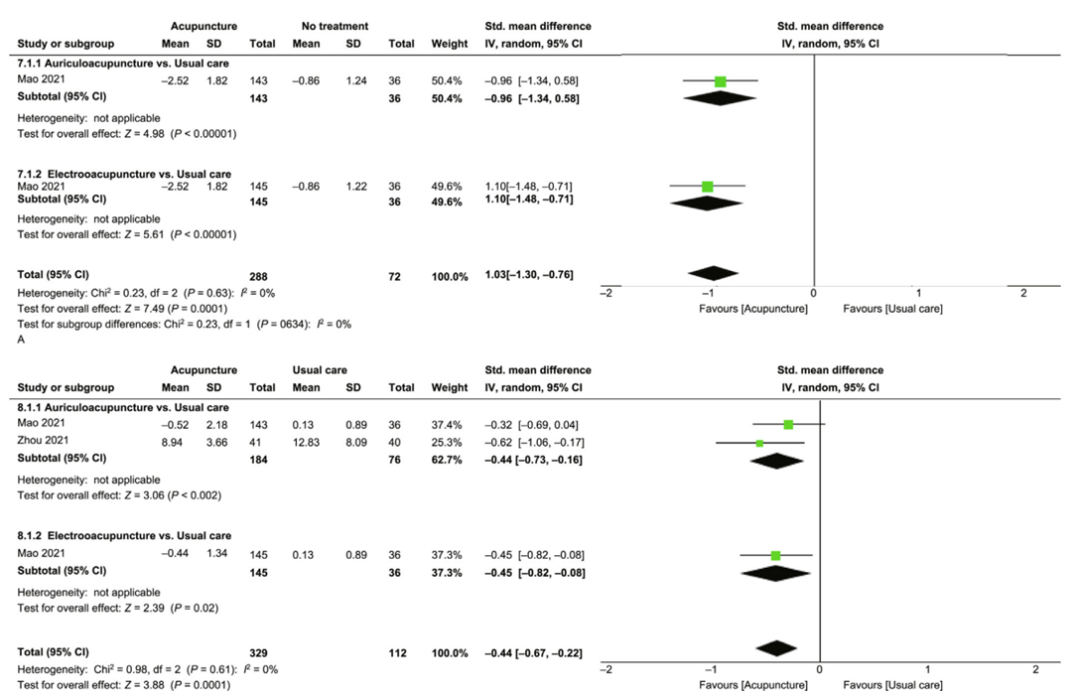

疼痛干扰

在一项三臂研究中,EA和AA分别与常规护理在日常生活中的疼痛干扰进行了比较。研究发现,相较于常规护理,针灸组的疼痛干扰显著减少(SMD = –1.03, 95% CI [–1.30, –0.76], P < 0.00001, I² = 0%)(图8)。EA和AA的效果相似,因为没有发现显著的亚组差异(P = 0.63)。

止痛药消耗

两项研究评估了EA和AA相比常规护理减少止痛药消耗的效果。观察到的减少具有统计学显著性,尽管效应量较小(SMD = –0.44, 95% CI [–0.67, –0.22], P = 0.0001, I² = 0%)。再次发现,EA和AA在止痛药消耗减少方面的疗效相似,两种技术之间没有差异(P = 0.98)(图8)。

Figure 8. 针灸对疼痛干扰(A)和镇痛药消耗(B)疗效的森林图。SD:标准差;CI:置信区间。

讨论

本系统评价总结并评估了针灸治疗癌症疼痛的疗效。

我们的荟萃分析纳入了17项研究,总共1124名参与者。根据干预和对照的特征,我们分别对主要和次要结果进行了比较;结果表明,针灸在减轻癌症患者的疼痛方面可以成为一种有益的治疗方法。在我们回顾的研究中使用的三种对照(无治疗、假针灸和常规护理)中,针灸在任何形式下(包括手针(MA)、电针(EA)和耳针(AA))都显著有效地减少了疼痛。

针灸通过刺激皮肤和肌肉中的神经纤维产生许多效应。在皮肤的不同层次中,分布着一套感觉神经网络,针刺启动了动作电位。针刺的感觉不仅在大脑皮层中登记,同时也刺激了更深的结构,如下丘脑和边缘系统。不论MA背后的机制是局部、节段性还是中枢性,针刺时下丘脑-垂体通路被激活,导致内源性阿片类物质的释放。局部刺激自由神经末梢,尤其是小的髓鞘神经(Ad),使小的中间细胞释放神经调节物—内啡肽,进而阻止疼痛的传导。这种刺激释放了几种神经肽,促进血管扩张,从而增加局部血流。降钙素基因相关肽(CGRP)在背根神经节中合成并运输到外周,已知化学介质(如CGRP和组胺)在肿瘤发生和潮红中起着作用。血液和脑脊液中的β-内啡肽在中枢神经系统(CNS)和脊髓中的疼痛通路中起着真实的神经递质作用,促进镇痛以及对免疫系统和心肺系统的稳态作用,同时促进炎症过程的消退。

电针的镇痛机制与电刺激的频率相关。已知低频(2 Hz)的电针能够加速内啡肽和β-内啡肽的释放,并高度选择性地作用于中枢神经系统的μ和δ受体,而高频(100 Hz)电针则引发强啡肽的释放。近期研究显示,不同的电针频率具有不同的效果,低频(2–10 Hz)相比于高频(100 Hz)在抑制炎症性和神经病理性疼痛(与癌症相关的疼痛类型)方面更为有效。

耳针在癌痛和药物不良反应管理中显示了令人满意的效果。刺激耳廓的特定穴位同样对中枢神经系统产生直接作用,同时也可以诱导患者环氧化酶-2(COX-2)和肿瘤坏死因子α(TNF-α)水平的变化。近期研究强调了COX-2和TNF-α在癌症疼痛中的作用。肿瘤微环境促进了COX-2的合成,这种酶在前列腺素和炎症介质(如白细胞介素-6和TNF-α)的合成中起着重要作用。该细胞因子与受体的结合可激活初级传入神经元并促进过敏痛。

针灸似乎是一种安全的治疗方法,因为大多数分析的研究报告没有不良事件。在出现不良事件的案例中,描述为轻微不适或淤血感。这一结论与其他研究一致,后者也报告了不良反应的缺失或低水平。

本研究的一个局限是,一些纳入本荟萃分析的试验存在低或不明确的偏倚风险,主要是由于分配隐藏和参与者、针灸师或结果评估者的盲法问题。然而,我们应当记住,由于此类干预的特征,参与者和针灸师的盲法是困难的。荟萃分析中试验的异质性较大也是一个局限,我们通过根据干预和对照的特征进行研究子集分析、亚组分析和敏感性分析来尝试克服这一问题,尽管在某些情况下未能成功。干预方法的多样性、患者类型和样本量较小是可能导致这种情况的因素之一。

结论

本研究表明,针灸可能是减轻癌症相关疼痛的有效方法,特别是在与无治疗、安慰剂或常规护理相比时。针灸不仅能减少针刺部位的疼痛,还能产生“额外”镇痛效应,并且对治疗痛觉性疼痛最为有效。尽管如此,由于一些纳入的随机对照试验(RCT)质量较低,这些结果的可靠性有所削弱。因此,仍需进行更多具有良好方法学质量的研究。

癌痛是目前影响癌症患者生活质量及生存的重要因素。如何以副作用更小、更有效的方式缓解癌痛是临床面临的重要课题。针刺用于治疗癌痛历史悠久,其镇痛效果也得到了肯定。然而,对于针刺治疗癌痛的有效性及长期效果仍值得进一步探究。本临床研究以癌痛患者为研究对象,采用随机对照和系统综述的方法,从疼痛评估、生活质量改善及镇痛药物使用等方面系统观察了针刺对癌痛患者的治疗效果,论据较为充分,统计方法合理。然而,该研究在样本异质性、针刺治疗方法、参数及针刺治疗师操作异质性等方面有待进一步完善。未来通过大样本量、优化患者治疗操作、针刺参数统一性等措施进一步提升研究质量将为针刺在临床癌痛中的应用奠定更为坚实的基础。

原始文献:

Faria M, Teixeira M, Pinto MJ, Sargento P. Efficacy of acupuncture on cancer pain: A systematic review and meta-analysis. J Integr Med. 2024;22(3):235-244.

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#针灸# #癌痛#

26