【骨麻征途】应对肩前区疼痛又有镇痛新靶点?——喙肱肌与肩胛下肌间筋膜平面

2025-04-09 古麻今醉网 古麻今醉网 发表于陕西省

该文章为我们介绍了一种缓解肩部手术术后疼痛的神经阻滞新入路,为肩部手术术后镇痛提供了新选择。

随着微创手术技术的飞速进展,越来越多的患者愿意选择手术方式减轻各种原因所带来的肩部不适,然而随之而来的是恼人的术后疼痛问题,严重的术后疼痛不仅使患者对术后功能锻炼产生恐惧,延长恢复时间,更有可能增加术后并发症发生率,影响患者长期预后,因此有效的术后镇痛至关重要。为减少大量服用镇痛药物所带来的副作用,同时伴随超声技术的普及与发展,各种不同入路的神经阻滞方法如雨后春笋出现在大众视野,本期,我们将共同学习一篇发表于《REGIONAL ANESTHESIA AND PAIN MEDICINE》的文章,该文章为我们介绍了一种缓解肩部手术术后疼痛的神经阻滞新入路,为肩部手术术后镇痛提供了新选择。

腋神经与肩胛下神经均起源于臂丛后束,其中腋神经沿肩胛下肌前表面下行,穿过四边孔,绕行至肱骨后方;肩胛下神经则向内侧走行,进入肩胛下肌,两者共同参与肩前区神经支配。相较于前腋窝阻滞靶点,肩胛下神经分支位置更靠近端,因此,将腋神经与肩胛下神经作为阻滞靶点,可能为急性术后肩痛提供更好的肩前区镇痛。

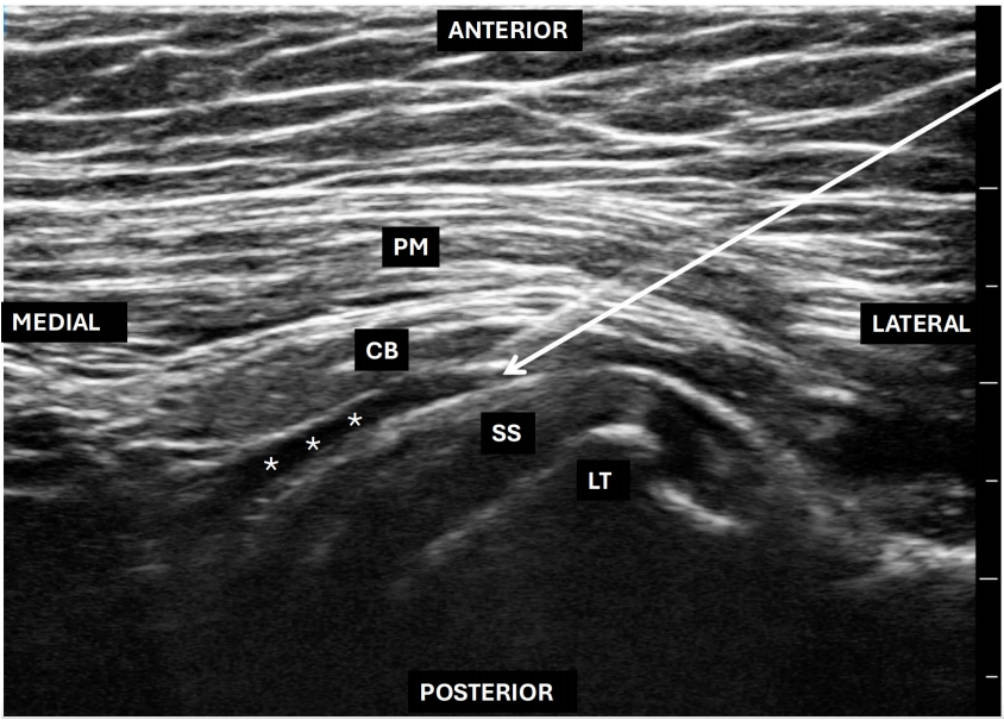

基于以上解剖学基础,一种靶向腋神经和肩胛下神经的新的超声引导入路应运而生。如图1所示,该入路将超声探头水平定位于喙突下间隙,手臂外展60-90度,肱骨外旋。外展和外旋动作将肩胛下肌拉至超声更容易观察的平面,示清喙突与手臂之间的喙肱肌纵向平面,同时该体位可示清胸大肌、喙臂肌、肩胛下肌和肱骨小结节等关键标志。

图1 目标靶点喙肱肌-肩胛下肌平面(CBSS)位于喙肱肌(CB)与肩胛下肌(SS)之间,用“***”表示;白色箭头:穿刺针轨迹;LT:肱骨小结节;PM:胸大肌。

这三层肌肉平面的厚度因人而异,因此首先识别肱骨及其上方的肩胛下肌,随后定位其浅表平面。阻滞针从外侧向内侧进针,穿入喙肱肌深层和肩胛下肌浅层之间的平面,可同时阻滞腋神经和肩胛下神经,相较于此前垂直定位从头至尾方向阻滞腋神经的方法,此入路更便于将药物扩散至支配肩前区的臂丛后束的所有近端分支。

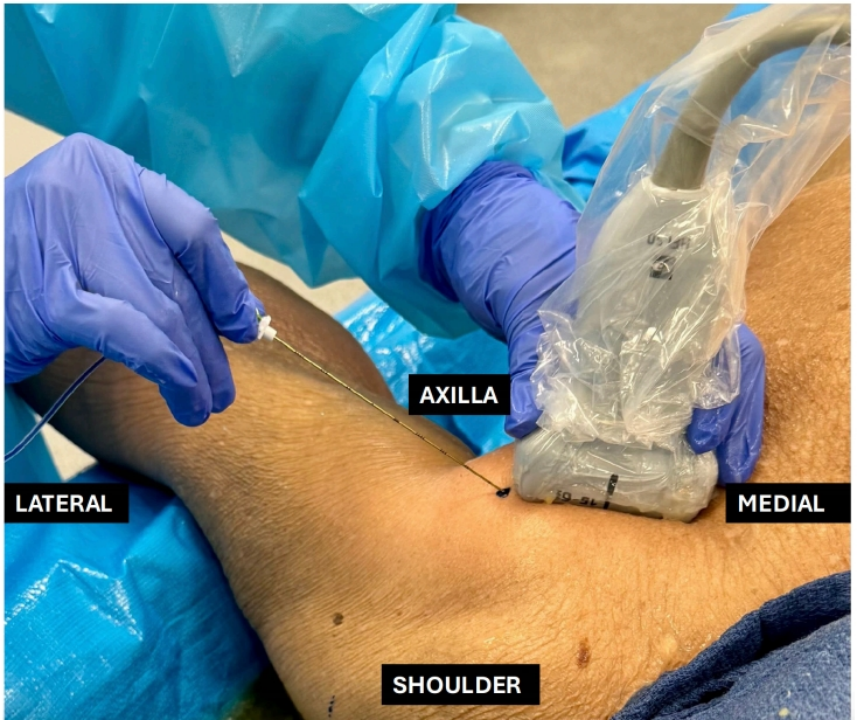

应用一具GreenMbalm液体(Green Solutions, NC)保存的尸体进行染料研究。将尸体手臂外展60度,肱骨外旋,超声线阵探头水平放置于肩关节稍内侧、喙突下方的位置(图2)。识别胸大肌、喙肱肌、肩胛下肌和肱骨小结节后,穿刺针自外侧向内侧推进至喙肱肌和肩胛下肌之间的筋膜平面,并注射0.01%亚甲蓝染料15 mL。

图2 手臂外旋;定位;探头水平方向;穿刺针针尖由外侧向内侧推进。

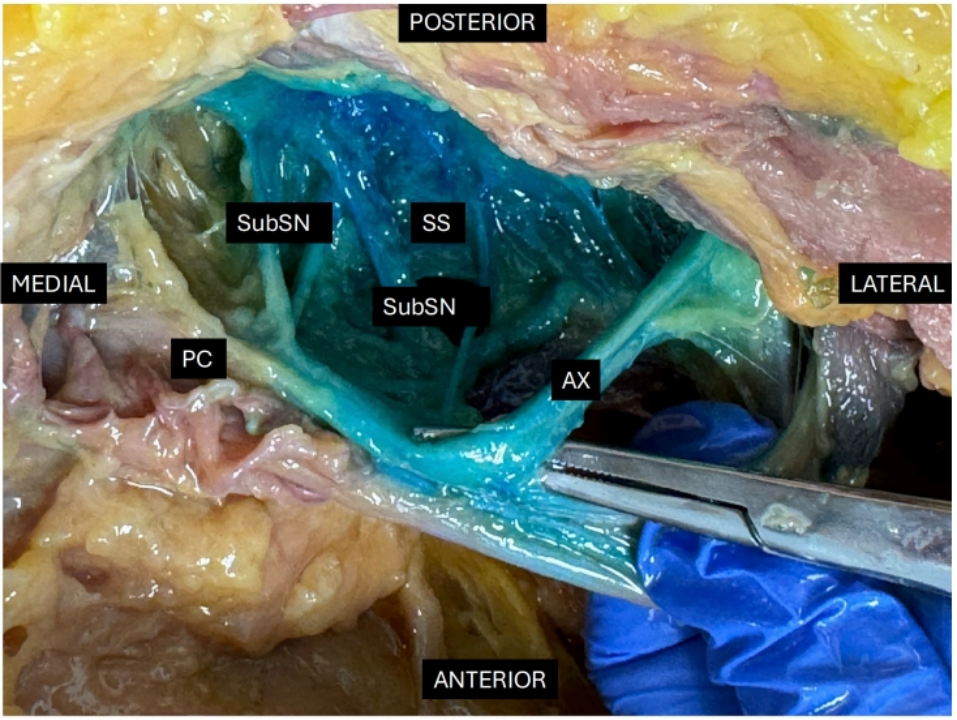

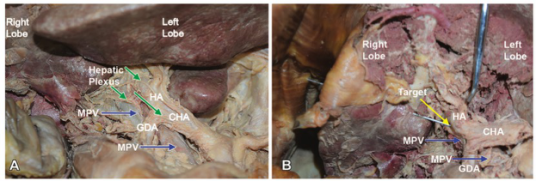

随后自锁骨和胸骨上的线性切口开始进行解剖,逐层剥离皮肤、胸大肌、胸小肌,最终定位腋动脉、腋静脉以及臂丛的后束和外侧束,拍照记录染料在臂丛后束分支(包括腋神经和肩胛下神经)周围的扩散情况。

如图3所示,肩胛下肌前表面、腋神经和肩胛下神经被广泛染色,臂丛后束及桡神经部分染色,而臂丛内侧束和外侧束未见染色,肌皮神经和正中神经沿喙肱肌染色。为标准化阻滞技术,根据筋膜平面命名指南将该筋膜平面命名为喙肱肌-肩胛下肌平面(Coracobrachialis-Subscapularis Plane, CBSS)。

图3 注射后解剖显示腋神经(AX)、肩胛下神经(SubSN)、肩胛下肌前表面(SS)完全染色,后束(PC)后表面部分染色。

此方法易于复现,并切实证明了药物在腋神经和肩胛下神经边的扩散。根据尸体染色结果判断,此方法预计将实现更加广泛的肩前区感觉阻滞和涉及腋神经、肩胛下神经、甚至桡神经和正中神经的运动阻滞,因此可能导致出现上肢远端无力,建议穿刺路径避开重要神经、血管。当与肩胛上神经阻滞相结合时,该阻滞相较于靶向腋神经的远端方法可能提供更全面的肩部手术后镇痛。

然而由于尸体保存的组织效应可能影响染料的扩散,此方法尚需临床相关验证。未来研究应更加倾向于比较肩胛上神经阻滞与CBSS平面阻滞或其他腋窝阻滞方法的组合效果。该方法可能为肩部手术提供一种保留膈神经的替代方案,以替代传统的斜角肌间臂丛阻滞。

骨麻征途 点评

这篇文章探讨了喙肱肌与肩胛下肌之间的筋膜平面作为肩部前方镇痛的新靶点的可能性。通过在这个特定的筋膜平面进行阻滞,可以有效地实现前肩部的镇痛效果。这一技术可能为临床中肩部手术或疼痛管理提供一种新的、更精确的镇痛方法。

1. 解剖基础与临床意义

喙肱肌和肩胛下肌是肩关节前部的重要结构,它们之间的筋膜间隙确实可能成为围术期镇痛的新途径。传统的肩部手术镇痛方法,如肩胛上神经阻滞和肌间沟臂丛神经阻滞,可能存在运动阻滞等副作用。但是,针对特定筋膜间隙的阻滞技术,不仅能提供有效镇痛的同时,还减少对运动功能的干扰,促进患者早期康复 。

2.原理与优势

该方法也许会在未来成为一种新兴有效的肩部镇痛技术,与传统的阻滞相比具有以下潜在优势:

选择性镇痛: 可以更精确地作用于目标区域,减少对周围神经和肌肉的影响。

降低运动阻滞风险: 通过避开主要运动神经,降低运动功能障碍的发生率 。

操作相对简便: 超声引导下操作,定位准确,易于掌握 。

3.可行性与安全性

该研究通过尸体染色对喙肱肌与肩胛下肌筋膜间隙来探索神经走行的分布情况,以及局部麻醉药物在该间隙内的扩散范围。但活体药物扩散及存在其他结构损伤风险还未能通过大样本实验数据进行验证,但能提出该方法已然是对解剖结构进一步的分析和优化的结果,医学的进步也是符合这样的发展规律,通过提出问题、分析问题,优化原有技术,让我们未来麻醉技术更安全、更有效。

4. 未来研究方向

解剖学研究: 大量实验来进一步精确描述喙肱肌与肩胛下肌之间筋膜间隙的解剖结构及神经分布 。

临床试验: 评估喙肱肌与肩胛下肌间隙阻滞在肩关节手术镇痛中的效果和安全性,并与传统镇痛方法进行比较。

机制研究: 探讨喙肱肌与肩胛下肌间隙阻滞的镇痛机制,明确局部麻醉药物的作用靶点。

应用拓展: 探索该阻滞技术在其他肩部疾病(如肩周炎、肩袖损伤)中的应用价值 。

总而言之,喙肱肌与肩胛下肌之间的筋膜间隙作为前肩镇痛的新靶点具有潜在的应用价值,但还需要进一步的解剖学研究、临床试验和机制研究来验证其有效性和安全性。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#神经阻滞# #肩部手术#

12