特别关注|肠-脑轴神经免疫通信在肝性脑病发病机制中的作用

2025-01-22 临床肝胆病杂志 临床肝胆病杂志 发表于陕西省

我国指南对HE分类包括:急性肝功能衰竭型、门静脉-体循环分流型和肝硬化型。由于目前对HE发病机制的认识不足,其治疗指征、病理生理特征和治疗手段等方面尚存较多疑难问题有待阐明。

肝性脑病(HE)是一种基于代谢紊乱并与肝功能不全和/或门体分流相关的神经精神系统异常综合征。我国指南对HE分类包括:急性肝功能衰竭型、门静脉-体循环分流型和肝硬化型。由于目前对HE发病机制的认识不足,其治疗指征、病理生理特征和治疗手段等方面尚存较多疑难问题有待阐明。

1HE发病机制认知不足是临床治疗困境的主要原因

根据症状严重程度可将HE划分为4个等级:行为和意识的改变(Ⅰ级);定向障碍和震颤(Ⅱ级);意识模糊,语无条理,睡眠异常(Ⅲ级);昏迷状态(Ⅳ级)。根据基础肝病情况可将HE分为3型:急性肝衰竭相关HE(A型);门-体分流相关HE,但无肝脏基础疾病(B型);肝硬化伴门静脉高压或门-体分流相关HE(C型)。其中,A型HE最为凶险,其发病急、进展迅速,以脑水肿和颅内高压为外在特征。同时,其临床治疗手段极为有限,主要包括药物治疗、肝移植、分子吸附再循环等。乳果糖、利福昔明和L-鸟氨酸/L-天冬氨酸是目前HE降氨治疗的首选药物,但这些药物并不能有效缓解肝衰竭并发HE,且存在腹部胀气、脱水、低钠血症等诸多副作用。在多数情况下,HE的唯一治疗选择是肝移植,但供源不足的突出矛盾短期内无法得到有效解决,这也导致肝衰竭并发HE被有效救治的可能性属于小概率事件。2022年,欧洲肝病学会更新了HE管理指南,着重强调HE的分型、诊断、鉴别诊断及预后/复发管理,但对于HE的治疗方式/选择仍未见实质性更新,本质上归因于HE的分子机制尚未完全阐明。目前,关于HE发病机制的学说,主流理论仍为氨中毒,其他机制还包括神经炎症、氧化/亚硝化应激、锰毒性、自噬抑制和线粒体损伤等。其中,氨中毒是被提出最早、研究最深入的HE发病机制。血氨可透过血脑屏障作用于神经元和星形胶质细胞,星形胶质细胞作为血脑屏障的重要组成部分,最初可吸收大部分氨并将其解毒,但随着氨浓度升高,高浓度氨可导致氧化应激,进而破坏星形胶质细胞的结构和功能,诱导细胞肿胀,从而引发颅内压升高、炎症反应、线粒体通透性异常和pH值改变等。值得注意的是,在星形胶质细胞中,氨与谷氨酸反应形成谷氨酰胺,氨和谷氨酰胺均可诱导线粒体异常,然而,这种氨毒性诱导的线粒体异常在中枢神经元细胞中并不明显。由此可见,尽管关于HE发病机制的研究已取得一定进展,但这些学说仍存在自相矛盾之处,无法完全揭示HE神经精神异常的发生和进展过程与神经系统紊乱之间的相互联系。更重要的是,针对上述发病机制学说所形成的治疗手段在临床应用中呈现出不能完全起效的困境。

2探索肠-脑轴神经免疫通信机制有望打破HE的认知壁垒

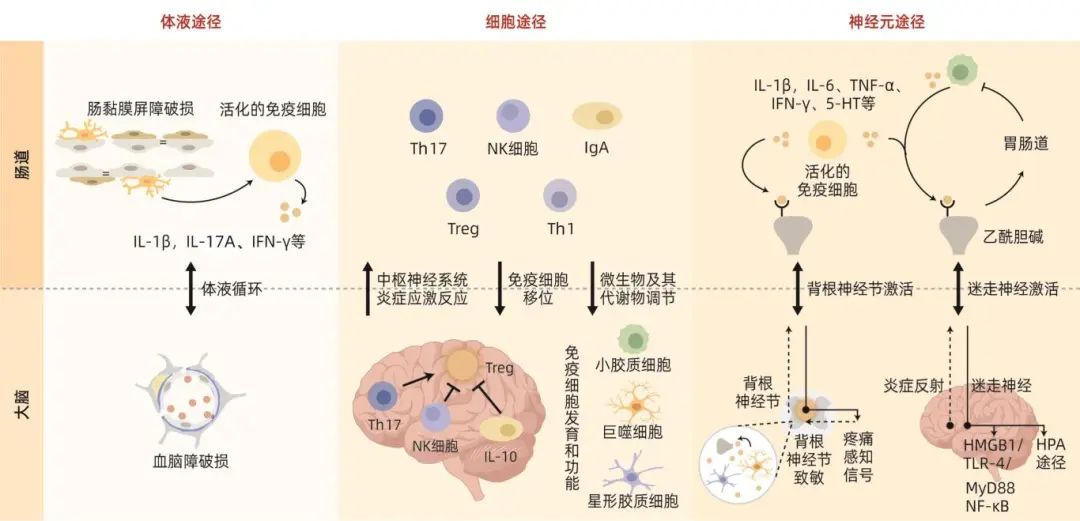

近年来,HE氨中毒机制面临两大难以解释的困惑,一个是高血氨并不一定诱发HE,另一个是改善氨代谢的药物治疗对HE并不完全有效,上述问题提示HE尚存在其他发病机制。2021年Science刊载的肠-脑轴神经免疫通信机制研究引起广泛关注,即肠道和中枢神经系统可通过肠-脑轴进行双向、连续的交互反应与信号传递,并调节炎症信号、分子、细胞和器官功能状态。该机制认为肠道与中枢神经系统存在复杂的细胞网络,可持续感应内外环境变化,包括免疫细胞和神经元细胞,以监测有害刺激和协调肠-脑及全身的炎症反应;而炎症信号在传入(肠-脑)和传出(脑-肠)方向上采用3条平行且相互连接的通信路线传递炎症信号,激发有利于恢复稳态或放大炎症的调解反应(图1)。这一理论的提出为HE的3个关键因素——高氨血症、神经(全身)症和氧化应激提供了证据链。例如,在重症肝病中,氨转化为尿素的速度减慢,导致氨在血液中积聚并透过血脑屏障到达大脑,引发神经炎症,抑制大脑代谢,干扰大脑的抑制性和兴奋性神经递质的正常传递;而肠道内的神经递质、炎症信号、细胞因子等可穿透肠道屏障入血,再透过血脑屏障,干扰大脑星形胶质细胞,增加/减轻中枢神经系统炎症。同时,高氨血症迫使大脑产生氧化应激,损害大脑星形胶质细胞功能。

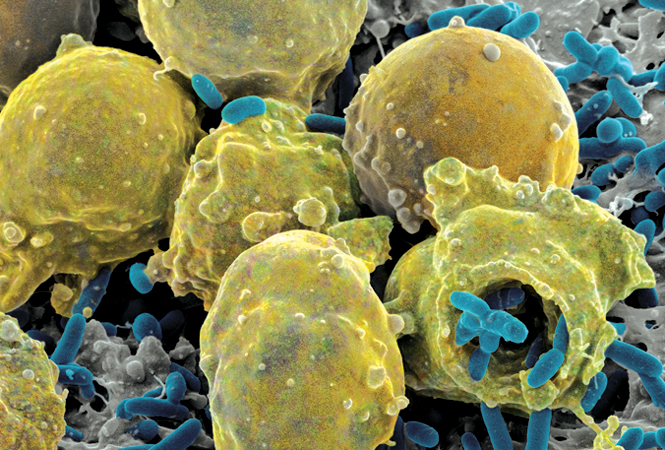

图1 肠-脑轴炎症信号传导过程

2.1 体液途径

由于肝功能损伤,血氨和肠源性炎症因子的全身释放可改变血脑屏障的完整性,导致大脑神经元功能受损。同时,炎症诱导的下丘脑-肾上腺-垂体轴(HPA)可通过大脑星形胶质细胞和神经元活动触发全身释放糖皮质激素,加重/减轻中枢神经系统炎症,并改变肠道功能。例如,肝脏炎症应激或肠道炎症的外周反应在中枢神经系统中得到整合,并触发HPA轴,从肾上腺协调释放糖皮质激素,这种应激反应将通过调节肠道免疫细胞活性、肠道屏障功能和/或微生物组成等方式,或促进炎症应激稳态的恢复,或导致胃肠功能紊乱。同时,应激反应也可引起肠道微生物失调。研究证实,HPA释放的应激效果可通过辅助性T淋巴细胞17依赖细胞释放IL-17A诱发肠道炎症,并导致后续炎症反应的激活。另有研究推测,排出脑脊液的脑膜淋巴管可能是分子从中枢神经系统进入外周的另一条途径,以刺激或激活外周器官及胃肠道的免疫反应,但该假说尚缺乏证据支持。

2.2 细胞免疫途径

HE激活的肠道免疫细胞和炎症因子可转运至中枢神经系统(CNS),促进神经炎症反应。而当CNS损伤后产生应激反应,进而改变肠道微生物群并刺激炎症免疫细胞产生炎症因子,这些肠道微生物/代谢物随后又可迁移至CNS,调控脑驻留免疫细胞的应答和神经炎症程度。例如,在肝衰竭背景下,HMGB1(高迁移率族蛋白B1)与TLR-4(Toll样受体-4)的结合可刺激MyD88并激活NF-κB信号通路,诱导并促使NF-κB进入细胞核,导致促炎细胞因子的表达增加;这些炎性因子可从受损的肝细胞释放至胃肠道及系统循环中,导致血脑屏障受损及通透性增强。而由于HE的氨水平暴发导致氧化应激的增强,其可直接作用于星形胶质细胞作出应答反应致使细胞因子急性释放,并刺激活化的小胶质细胞和血液中的单核细胞释放HMGB1,进而介导神经炎症的发生。此外,除了肠-脑轴上免疫因子的内分泌信号传导外,肠道免疫细胞本身还可以直接调节神经免疫稳态和大脑对炎症的反应。例如,肠道抗原刺激B淋巴细胞分化为IgA,IgA通过分泌浆细胞控制肠腔微生物群落。而神经系统的自身免疫性疾病可导致肠道IgA浆细胞大量迁移至大脑和脊髓,从而以IL-10依赖性方式减轻神经炎症。

2.3 神经元途径

研究发现,在中枢神经系统与胃肠道系统之间存在相互连接的迷走神经的神经元,当胃肠道感知到环境/炎症刺激后,可由神经元传递炎症信号,促使中枢神经系统反应以恢复体内平衡。具体机制可能是由炎症介导的迷走神经/背根神经节的神经元传入大脑纤维,投射至脑干的孤束核,然后将信号传递至大脑,刺激触发HPA轴并激活与疾病行为有关的神经回路。例如,炎症信号传入迷走神经和背根神经节神经元,激活中枢神经回路引起大脑皮层免疫应激,传出的神经元向免疫细胞发出信号后,可抑制促炎巨噬细胞释放炎症细胞因子IL-1β、IL-6、IL-18和TNF-α等,并诱导保护性肠道微环境物质的增殖(如神经递质、菌群)等方式抑制肠道炎症。因此,破译肠、脑之间炎症信号的互通机制对于理解神经免疫通信至关重要,有助于突破HE认知的桎梏。

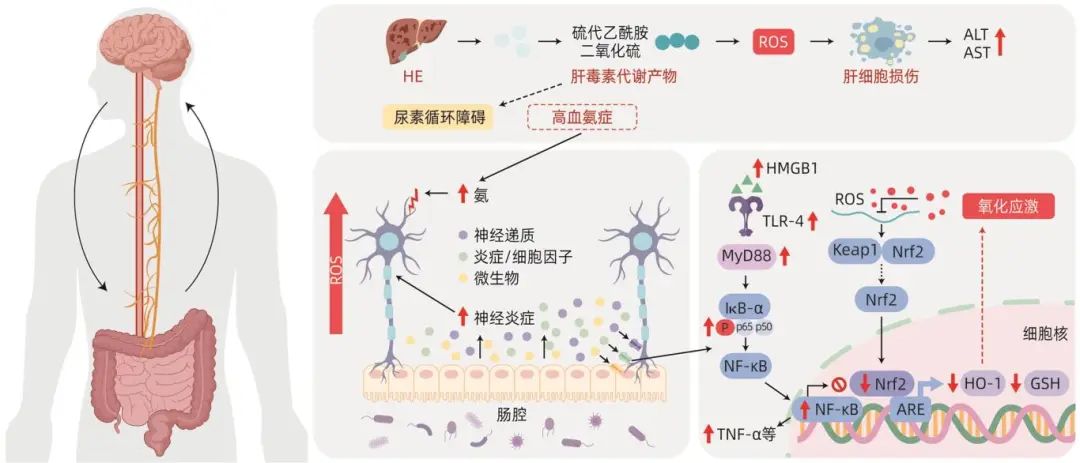

3神经递质信号是肠-脑轴神经免疫通信的信使

神经递质是一种在神经元与其他人体细胞间携带、扩大和调节信号中充当化学信使的内源性代谢物,其代谢的失调或紊乱与多种神经疾病密切相关。研究证实,肠道微生物作为肠-脑轴的重要组成部分,可通过分泌/合成神经递质的方式影响大脑,并可通过调节免疫细胞的活性,影响肠-脑轴炎症反应程度。同时,炎症反应产生的细胞因子等又可通过影响肠道菌群和肠道黏膜屏障的方式调节神经递质的代谢与释放,进而影响神经递质的传导和神经元功能,导致HE患者认知和行为功能异常。HE中神经递质双向调控肠-脑轴神经免疫通信的特点值得重点关注(图2)。大脑中血氨浓度升高时,氨类物质可导致神经炎症,分泌TNF-α、IL-1β等炎症介质影响神经递质的释放和代谢,从而影响神经元的兴奋性和抑制性,导致认知功能障碍、昏迷等症状。谷氨酸是一种兴奋性神经递质,其通过N-甲基- D-天冬氨酸(NMDA)调节神经系统发育,并与氨的积累和脑水肿有关。原因是高氨水平可导致谷氨酸的摄取、转运和释放异常,迫使大脑产生氧化应激,进而放大炎症反应。研究发现,高氨血症引起死亡的原因可能与谷氨酸介导的NMDAR(NMDA受体)激活,进而引起神经兴奋性毒性机制有关。NMDAR药理过程具备谷氨酸结合位点,采用NMDAR拮抗剂被证实可有效降低谷氨酸水平,使高氨血症或急性肝衰竭引起的大鼠死亡率降低。γ-氨基丁酸(GABA)是神经系统中重要的抑制性神经递质。据报道,当发生HE时,血清和大脑中的GABA水平升高,进而对神经突触前和突触后发挥抑制作用,导致运动和意识障碍。同时,氨水平升高可增强肠胶质细胞释放GABA,随后GABA改变肠道神经传递,导致肠道蠕动障碍和肠道炎症水平增加。

图2 神经递质在肠-脑轴神经免疫通信中的信使作用

此外,脑神经递质如多巴胺、5-羟色胺和去甲肾上腺素等可通过神经纤维和神经末梢在肠道内释放,调节肠道的蠕动、分泌和免疫反应,进而影响肠道免疫和炎症反应。而肠道神经递质色氨酸代谢物是肠-脑轴炎症反应的微生物依赖信号之一,色氨酸代谢物靶向芳烃受体,局部强化肠道屏障,同时也通过诱导星形胶质细胞中的Ⅰ型干扰素信号减轻中枢神经系统炎症。虽然大多数神经递质尚未在中枢神经系统背景下进行研究,但色氨酸穿过肠道/血脑屏障,并抵达中枢神经系统用于合成大脑神经递质,这一情况足以反映神经递质在肠-脑轴间的信使作用。此外,新兴的跨血脑屏障药物递送技术也已将神经递质作为“靶受体”单位,即某些神经递质具有进入大脑所需的“通行证”,将目标分子附着到神经递质上,使其具备穿透血脑屏障的能力。综上所述,靶向神经递质有望成为深入了解肠-脑轴神经免疫通信的途径,干预/调控神经递质的释放和合成也可为HE肠脑免疫炎症的治疗提供可能。

4小结与展望

HE是临床上重症肝病常见且严重的致死性并发症,其病情进展迅速、预后差、病死率极高。由于其原发病的特点,免疫炎症信号及其后续的级联反应决定HE的预后。肠-脑轴神经免疫通信是继高氨血症之后所提出的重要机制学说,有利于从炎症信号的传入(肠-脑)和传出(脑-肠)方向破译HE肠-脑轴间免疫炎症的发生和扩散机制;但肠道和中枢神经系统存在复杂的细胞网络,如何明晰其感应内外环境变化的具体机制,确定肠-脑轴炎症信号在传入和传出方向上的起始、应答及沟通路径对于深入挖掘HE发生发展机制至关重要。神经递质是神经元与其他人体细胞间进行沟通和传递的内源性代谢物,新兴研究已将神经递质作为“靶受体”实现跨血脑屏障的药物递送,而其在调节炎症反应、炎症传导方面也已体现出巨大的潜能。未来,如果能够深入明晰在HE中符合“靶受体”的神经递质,并结合纳米/药物递送等新兴技术方式,将治疗药物/受体通过神经递质靶向透过血脑屏障进行针对性治疗,或针对该过程涉及的神经递质代谢物开展新型药物及治疗靶点的研究,将从新的层面提高HE的临床诊疗水平。

全文下载

https://www.lcgdbzz.org/cn/article/doi/10.12449/JCp41224

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#肝性脑病# #肠-脑轴神经免疫通信#

5