【论著】显微外科手术治疗颈动脉狭窄并迂曲九例

2025-01-28 中国脑血管病杂志 中国脑血管病杂志 发表于陕西省

本研究拟通过分析聊城市第二人民医院神经外科自2019年6月至2023年8月采用显微外科手术治疗的9例颈动脉狭窄并迂曲患者的临床资料,探讨颈内动脉狭窄并迂曲患者的显微外科手术治疗策略。

摘要:目的探讨颈动脉狭窄并迂曲患者显微外科手术治疗策略。方法回顾性连续纳入2019年6月至2023年8月于聊城市第二人民医院神经外科采用显微外科手术治疗的9例颈动脉狭窄并迂曲患者。收集患者一般资料和临床资料,包括基本信息(性别、年龄)、入院初步诊断、临床表现、颈动脉狭窄的危险因素(高血压病、糖尿病、高脂血症、吸烟、饮酒)、术前术侧及对侧血管影像学情况。根据血管迂曲类型分为以下3种手术方法:(1)颈内动脉“C”形迂曲采用斜行离断颈内动脉起始部,外翻剥离斑块,并向远端延长颈内动脉切口,近端延长颈总动脉切口,将颈内动脉下拉与颈总动脉行端侧吻合;(2)颈内动脉盘曲采用斜行离断颈内动脉起始部,外翻剥离斑块后切除颈内动脉起始段冗长部分并下拉与颈总动脉行端侧吻合;(3)颈内、颈外动脉均折曲或颈总动脉折曲采用横断颈总动脉后外翻剥离斑块,并切除部分颈总动脉,下拉颈内动脉和颈外动脉后,行颈总动脉端端吻合。所有患者术后1~3d行颈部CT血管成像(CTA)和颈部血管超声,检查颈动脉通畅情况、迂曲改善程度及血流动力学变化。术后1~3d颈部CTA、颈部血管超声评估残余狭窄率≤30%、迂曲改善、无卒中发生为手术成功。术后观察有无卒中、心肌梗死、声音嘶哑、手术切口出血、肿胀及愈合不良等并发症。术后1、6、12个月门诊复查颈动脉超声,评估再狭窄(收缩期峰值流速>220cm/s,血管直径减少70%以上)情况。结果9例患者中男4例,女5例;年龄61~74岁,平均(67±4)岁。颈动脉无症状性重度狭窄3例,症状性中度狭窄3例,症状性重度狭窄3例。既往高血压病9例,糖尿病5例,高脂血症6例,冠心病4例,吸烟5例,饮酒4例。术侧颈内动脉“C”形迂曲5例,颈内动脉盘曲2例,颈内、颈外动脉均折曲1例,颈总动脉折曲1例。9例患者均顺利完成手术,术后1~3d颈部CTA示所有患者术侧颈动脉均通畅,血管迂曲较前改善,颈部血管超声均提示血流动力学情况良好。无患者发生术后并发症。术后1、6、12个月门诊随访行颈部血管超声,9例患者均未发生再狭窄。结论显微外科手术是治疗颈动脉狭窄并迂曲的有效方法,术前应对患者血管情况进行详细评估,选择合适的手术方式。本研究为单中心研究,且样本量小,研究结论尚需多中心、大型研究进一步验证和探讨。

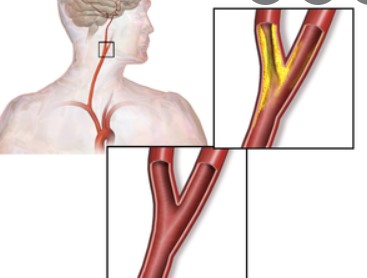

颈动脉颅外段迂曲是指颈动脉自起始部至颅底入岩骨处血管过度伸长、扭曲,呈“C”形或“S”形,甚至折叠成锐角或打圈、成襻等血管形态异常。脑血管造影检查人群或尸检者中10%~40%可见颅外段颈动脉迂曲,症状性缺血性脑血管疾病患者中4%~25%可观察到颈动脉扭结。血流动力学相关研究表明,在保持流量一定的情况下,随着动脉迂曲程度的加重,迂曲血管近端和远端的血压差增大。此外血管迂曲还可导致湍流,易形成血栓,导致脑梗死。对于颈动脉狭窄的患者,合并颈动脉迂曲可增加脑缺血事件发生的风险。因此,颈动脉狭窄并迂曲患者的手术治疗应尽量恢复血管原有的生理状态,重建正常的局部血流动力学状态。但目前临床上对颈动脉狭窄并迂曲患者的治疗尚未达成统一标准。本研究拟通过分析聊城市第二人民医院神经外科自2019年6月至2023年8月采用显微外科手术治疗的9例颈动脉狭窄并迂曲患者的临床资料,探讨颈内动脉狭窄并迂曲患者的显微外科手术治疗策略。

1 对象与方法

1.1 对象

回顾性连续纳入2019年6月至2023年8月于聊城市第二人民医院神经外科经显微外科手术治疗的9例颈动脉狭窄并迂曲患者。

纳入标准:(1)重度颈动脉狭窄或症状性中度颈动脉狭窄患者。采用北美症状性颈动脉内膜切除试验(North American symptomatic carotid endarterectomy trial, NASCET)标准,通过术前DSA或CT血管成像(CTA)测量颈动脉狭窄情况,狭窄率30%~49%为轻度狭窄,狭窄率50%~69%为中度狭窄,狭窄率70%~99%为重度狭窄。症状性指近6个月内存在同侧眼部症状和(或)半球缺血症状;无症状性指临床表现为头晕、头昏、反应迟钝、记忆力降低、认知功能障碍等;(2)合并颈动脉迂曲,包括颈动脉“C”形迂曲(延长呈“C”形)、颈动脉盘曲(呈1个或2个环形)、颈动脉折曲(弯曲成角<90°)。

排除标准:(1)2周内同侧大脑半球大面积脑梗死(梗死面积>1/2大脑中动脉供血区);(2)颈动脉完全闭塞,优先考虑复合手术的患者;(3)大动脉炎、纤维肌发育不良、颈动脉夹层、压迫性颈动脉狭窄(包括茎突综合征)等特殊病因引起的颈动脉狭窄。

本研究方案经聊城市第二人民医院伦理委员会审核批准(伦理号:[2024]医伦审第(07)号),所有患者或家属签署了诊疗知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 资料收集:收集患者的一般资料和临床资料,包括基本信息(性别、年龄)、入院初步诊断、临床表现、颈动脉狭窄的危险因素(高血压病、糖尿病、高脂血症、吸烟、饮酒)、术前术侧及对侧血管影像学情况。

1.2.2 影像学检查:所有患者术前常规完成头颈部血管超声(EPIQ5或EPIQ7;Philips,美国),评估颈动脉血管壁结构、责任血管病变定位、斑块大小、形态、声学特征,计算狭窄率及血流速度的梯度变化等;术前行头部MR(MR750 3.0 T;GE,美国),排除新发脑梗死;行头颈部DSA(Optima CL323;GE,美国)或CTA(750HD;AW4.7工作站;GE,美国),明确病变血管,判断狭窄程度及迂曲类型。

1.2.3 术前准备:所有患者术前予以阿司匹林100 mg/d抗血小板聚集治疗至少5d,同时控制动脉粥样硬化危险因素(高血压病、糖尿病、高脂血症、吸烟等)。

1.2.4 手术方法:采用常规胸锁乳突肌前缘切口,暴露颈动脉鞘,充分动员解剖相关血管。以动脉瘤夹阻断甲状腺上动脉、颈外动脉、颈内动脉,阻断颈总动脉。根据血管迂曲类型采取以下3种手术方法:(1)颈内动脉“C”形迂曲采用斜行离断颈内动脉起始部,外翻剥离斑块,并向远端延长颈内动脉切口,近端延长颈总动脉切口,将颈内动脉下拉与颈总动脉行端侧吻合;(2)颈内动脉盘曲采用斜行离断颈内动脉起始部,外翻剥离斑块后切除颈内动脉起始段冗长部分并下拉与颈总动脉行端侧吻合;(3)颈内动脉、颈外动脉均折曲或颈总动脉折曲采用横断颈总动脉后外翻剥离斑块,并切除部分颈总动脉,下拉颈内动脉和颈外动脉后,行颈总动脉端端吻合。

1.2.5 手术效果、术后并发症及随访:所有患者术后1~3d行颈部CTA和颈部血管超声检查颈动脉通畅情况、迂曲改善程度及血流动力学变化。手术成功判定标准:术后1~3d颈部CTA、颈部血管超声评估残余狭窄率≤30%、迂曲改善、无卒中事件发生。术后并发症包括卒中、心肌梗死、声音嘶哑、手术切口出血、肿胀及愈合不良等。术后1、6、12个月门诊复查颈动脉超声,评估是否出现再狭窄,再狭窄定义为收缩期峰值流速(PSV)>220cm/s,血管直径减少70%以上。

2 结果

2.1 一般资料

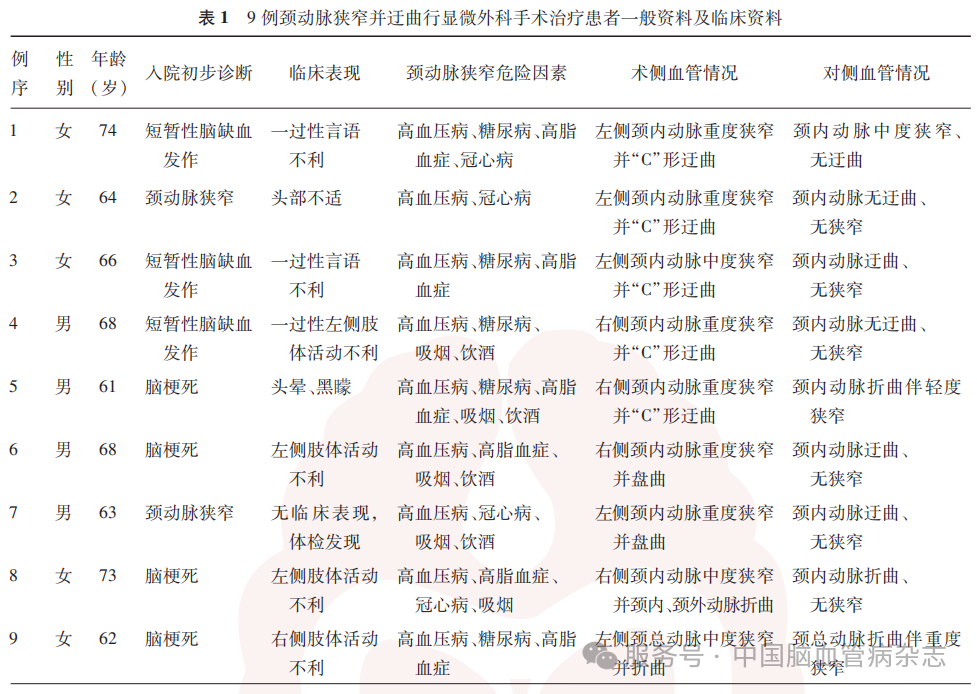

2019年6月至2023年8月于聊城市第二人民医院神经外科行显微外科手术治疗的颈动脉狭窄并迂曲的9例患者中,男4例,女5例;年龄61~74岁,平均(67±4)岁。颈动脉无症状性重度狭窄3例,症状性中度狭窄3例,症状性重度狭窄3例。既往存在高血压病9例,糖尿病5例,高脂血症6例,冠心病4例,吸烟5例,饮酒4例。见表1。

2.2 影像学资料

手术侧别5例为左侧,4例为右侧;术侧迂曲血管类型颈内动脉“C”形迂曲5例,颈内动脉盘曲2例,颈内动脉、颈外动脉均折曲1例,颈总动脉折曲1例。见表1。

2.3 手术效果、术后并发症及随访情况

9例患者均顺利完成显微外科手术。无患者发生术后并发症;术后1~3d颈部CTA示所有患者术侧颈动脉均通畅,血管迂曲较前改善,颈部血管超声均提示血流动力学情况良好。术后1、6、12个月门诊行颈部血管超声随访,9例患者均未发生再狭窄。

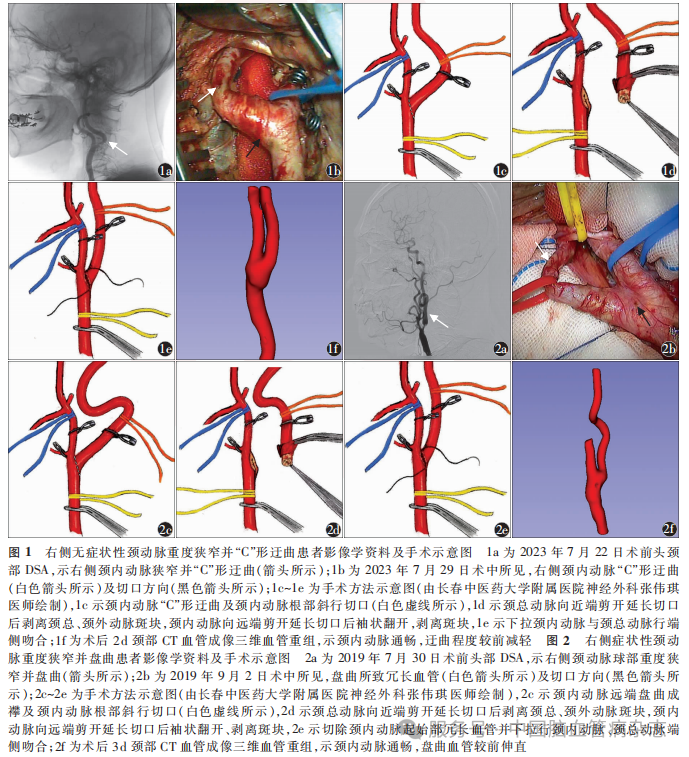

典型病例 1

男,61岁,因“反复发作头晕、黑6d”于2023年7月18日入住聊城市第二人民医院神经内科。患者于入院前6d无明显诱因出现头晕、黑矇,持续数分钟缓解,未予以处理。既往高血压病20年、糖尿病20年、高脂血症5年,规律服用降血压、降血脂及降血糖药物,血糖、血脂控制不佳,血压控制在正常范围。吸烟、饮酒20余年。入院神经系统体格检查:意识清楚,记忆力、定向力、计算力正常,言语流利,双侧鼻唇沟等深浅,伸舌居中,四肢肌力、肌张力正常,双侧Babinski征阴性。2023年7月22日头颈部DSA提示右侧颈内动脉重度狭窄并“C”形迂曲(图1a)。于2023年7月27日转入神经外科。诊断:右侧无症状性颈动脉重度狭窄并“C”形迂曲。予以抗血小板聚集及控制血压、血脂、血糖等治疗,拟于2023年7月29日行右侧颈动脉内膜切除术+血管迂曲整复术。术中见颈内动脉“C”形迂曲(图1b),斜行离断颈内动脉起始部,外翻剥离斑块,并向远端延长颈内动脉切口、近端延长颈总动脉切口,将颈内动脉下拉与颈总动脉行端侧吻合(图1c~1e),手术过程顺利。术后2dCTA示血管通畅,迂曲较前改善(图1f)。术后继续予以抗血小板聚集及控制血压、血糖、血脂等治疗,术后无并发症出现。患者于2023年8月2日出院,术后1、6、12个月门诊随访,颈部血管超声均未显示再狭窄,随访期间无缺血事件发生。

典型病例 2

男,68岁,因“左侧肢体活动不利1月”于2019年8月30日入住聊城市第二人民医院神经外科。患者入院前1个月(2019年7月30日)无明显诱因出现左侧肢体活动不利,于我院诊断为脑梗死,给予阿替普酶静脉溶栓治疗,当日头部DSA提示右侧颈动脉重度狭窄并盘曲(图2a),后予以对症治疗,病情稳定后出院,此次为求进一步治疗再入院。既往高血压病5年、高脂血症5年,规律服用降血压、降血脂药物,血压、血脂大致正常。吸烟、饮酒30余年。入院神经系统体格检查:意识清楚,记忆力、定向力、计算力正常,言语流利,左侧鼻唇沟略浅,伸舌左偏,左侧上肢肌力Ⅳ级、左侧下肢肌力Ⅴ-级,右侧肢体肌力Ⅴ级,四肢肌张力正常,左侧Babinski征阳性,右侧Babinski征阴性。诊断:右侧症状性颈动脉重度狭窄并盘曲。予以抗血小板聚集及控制血压、血脂等治疗,拟于2019年9月2日行右侧颈动脉内膜切除术+血管迂曲整复术。术中见颈内动脉冗长(图2b),斜行离断颈内动脉起始部,外翻剥离斑块后切除颈内动脉起始段并将冗长部分下拉与颈总动脉行端侧吻合(图2c~2e)。术后3d颈部CTA示血管通畅、盘曲较前改善(图2f)。术后予以抗血小板聚集及控制血压、血脂等对症治疗,术后无并发症出现。患者于2019年9月9日出院,出院时左侧上肢肌力Ⅳ级、左侧下肢肌力Ⅴ-级,右侧肢体肌力Ⅴ级。术后1、6、12个月门诊随访,颈部血管超声均未发现再狭窄,随访期间无缺血事件发生。

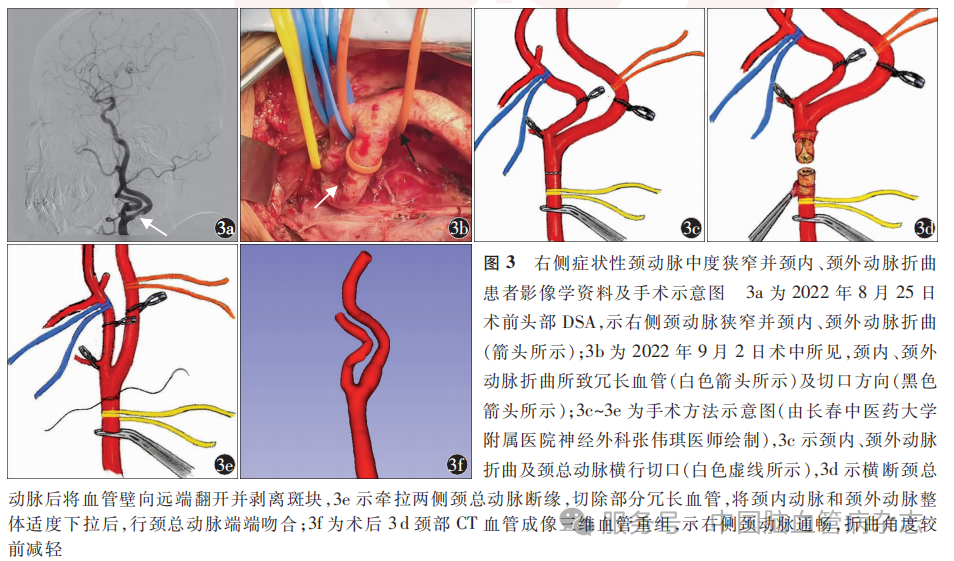

典型病例 3

女,73岁,因“左侧肢体活动不利8.5h”于2022年8月14日入住聊城市第二人民医院神经内科。患者入院前8.5h无明显诱因出现左侧肢体无力,下肢明显,无言语不清、口角流涎。既往高血压病10余年、高脂血症8年,规律服用降血压、降血脂药物,血压、血脂基本正常。吸烟40余年。入院神经系统体格检查:意识清楚,记忆力、定向力、计算力正常,言语流利,双侧鼻唇沟等深浅,伸舌居中,左侧上肢肌力Ⅴ-级,左侧下肢肌力Ⅳ级,右侧肢体肌力Ⅴ级,四肢肌张力正常,左侧Bsbinski征阳性,右侧Bsbinski征阴性。予以抗血小板聚集及控制血压、血脂和营养脑神经等治疗。2022年8月25日行头部DSA,示右侧颈动脉中度狭窄并颈内、颈外动脉折曲(图3a)。于2022年8月28日转至神经外科。诊断:右侧症状性颈动脉中度狭窄并颈内、颈外动脉折曲。术前予以抗血小板聚集、控制血压、血脂等对症治疗,拟于2022年9月2日行右侧颈动脉内膜切除术+血管迂曲整复术。术中见右侧颈内、颈外动脉折曲(图3b),横断颈总动脉后完成外翻手术剥离斑块,并切除部分颈总动脉,将颈内动脉和颈外动脉整体下拉后,行颈总动脉端端吻合(图3c~3e);术后3dCTA示右侧颈内动脉通畅,颈内、颈外动脉折曲较前改善(图3f)。术后予以抗血小板聚集及控制血压、血脂等对症治疗,术后无并发症出现。患者于2022年9月8日出院,出院时意识清楚,左侧上肢肌力Ⅴ-级,左侧下肢肌力Ⅳ级,右侧肢体肌力Ⅴ级。术后1、6、12个月门诊随访,四肢肌力恢复正常,颈部血管超声未见再狭窄,随访期间无缺血事件发生。

3 讨论

卒中是我国成人致残和致死的主要原因之一,其中缺血性卒中约占80%,颈动脉狭窄、迂曲与其关系密切。颈动脉狭窄和(或)迂曲可引起颅内血流动力学改变,甚至引发缺血性卒中,积极处理颈动脉狭窄的同时适度纠正血管迂曲是较为合理的治疗策略。

目前关于颈动脉狭窄并迂曲的治疗尚未达成统一标准,治疗方法包括常规内科治疗、颈动脉支架置入术及显微外科手术等。内科治疗以控制动脉粥样硬化危险因素为主,包括抗血小板聚集,调节血压、血脂,控制血糖及戒烟、戒酒等。但内科治疗仅可延缓病情进展,一定程度上降低缺血事件发生风险,并不能消除斑块及纠正迂曲的血管。随着介入材料及技术的不断更新和发展,颈动脉支架置入术治疗颈动脉狭窄并迂曲被逐渐认可。但斑块钙化明显、斑块不稳定及血管迂曲严重是颈动脉支架置入的相对禁忌证,手术风险较大。与内科治疗和颈动脉支架置入术相比,显微外科手术具有一定的优势,一方面显微外科手术可剥离动脉粥样硬化斑块,解除血管狭窄,去除栓子来源,并可适度纠正血管迂曲;另一方面显微外科手术可以规避支架置入术过程中支架通过血管狭窄段与迂曲段的困难与风险。

多项研究对颈动脉狭窄并迂曲的显微外科手术方式进行了探讨。Gavrilenko等报道了86例颈动脉狭窄并迂曲患者行显微外科手术治疗的相关经验,其根据手术方式将所有患者分为3组,第1组为颈动脉内膜切除术联合合成补片修补术(31例)、第2组为外翻式颈动脉内膜切除术联合颈内动脉截短术(35例),第3组为颈内动脉置换术(20例);在术后6个月随访期间,3组中无缺血性卒中症状的患者者比例分别为70.9%、85.7%和45.0%。Székely和Csécsei研究报道了3例采用姑息性手术治疗颈动脉扭结的患者,通过松解黏连血管,将过长的动脉缝合固定至周围肌肉及筋膜组织,以消除影响血流动力学的折叠或扭曲,从而使血流通畅;术后随访2年,患者眩晕及短暂性脑缺血发作症状均消失,复查DSA示颈动脉扭曲均消失。本研究中患者分为3种手术方法:第1种手术方法主要针对颈动脉狭窄并颈内动脉“C”形迂曲患者,该类患者迂曲血管通常较短,但如果迂曲血管不予处理,斑块去除后动脉壁变薄,血管缝合后可能会出现折曲,进而影响血流。因此术者采用了在经典外翻式颈动脉内膜切除术的基础上改良的方法,即颈内动脉和颈总动脉纵行延长切口,以达到下拉缩短冗长颈内动脉并扩大颈内动脉吻合口的目的。第2种手术方法针对颈动脉狭窄并盘曲的患者,该类患者迂曲血管较长,盘曲部位的血管内膜和中膜可能存在相应的病理变化,因此仅拉直血管可能会使血管局部扭曲变窄。术者在上述第1种手术方法的基础上切除部分颈内动脉起始部,再延长切口进行吻合。有研究采用狭窄段切开去除斑块,同时切除远端盘曲段再行端端吻合的方式,也可避免仅拉直血管造成的局部血管扭曲变窄,但两处吻合口及增加的操作可能会延长颈动脉阻断时间,增加手术难度及并发症发生风险。第3种手术方法针对颈动脉狭窄并颈内、颈外动脉折曲或颈总动脉折曲的患者,术者行外翻式切除斑块,在颈总动脉末端即狭窄段的近端横行切断后行外翻手术,然后去除部分过长的颈总动脉。此方法术中应注意避免过度下拉血管,以免造成神经、血管损伤。

综上所述,颈动脉狭窄并迂曲的患者采用外翻式颈动脉内膜切除联合血管重建的显微外科手术可以在解除颈动脉狭窄的同时,适当矫正血管迂曲。但以下几点需要注意:首先,术前应详细评估患者颈动脉狭窄程度、迂曲部位、累计长度及其与狭窄病变位置之间的距离等,选择合理的手术方式;其次,需做好患者的随访工作,定期进行门诊影像学随访,以评估血管情况,从而降低缺血性卒中的发生风险。本研究为单中心研究,且样本量少,研究结论尚需多中心、大型研究进一步验证和探讨。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#颈动脉狭窄# #显微外科手术#

11