《BMC Neurology 》病例报告:Natalizumab治疗下的多发性硬化患者中发生的坏疽性脓皮病

2025-04-14 田医生 MedSci原创

研究者推测Natalizumab注射可能是导致PG的原因之一,特别是在停药后患者病情有所改善的情况下。

多发性硬化(MS)是一种主要影响年轻人的中枢神经系统慢性炎症性疾病,疾病修饰药物(DMDs)已经改变了该病的长期预后并提高了患者的生活质量。然而,这些药物虽然高效,但也伴随着从常见的到罕见的副作用。

Natalizumab是一种针对α4整合素的人源化单克隆抗体,能有效降低复发率和疾病进展,通常被认为是安全且耐受良好的。尽管如此,仍有文献报道了一些罕见的副作用,如慢性海绵状皮炎等皮肤反应。

国外学者描述了一名38岁女性MS患者在接受Natalizumab治疗三年后出现坏疽性脓皮病(PG)的情况,并探讨了Natalizumab与PG之间可能存在的联系。

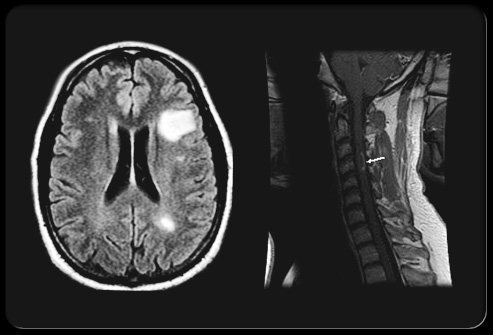

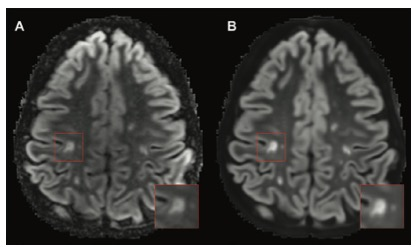

(图片源于文献)

这名患者有12年的复发型多发性硬化病史,在接受Natalizumab治疗期间,在注射第15剂后开始出现双上肢疼痛病变、肌痛及发热等症状。经过全面检查和MRI扫描排除其他系统性疾病及多发性硬化的复发后,皮肤科医生进行了皮肤活检,病理报告显示为PG。在停止Natalizumab注射后,患者的病变开始愈合,即便没有接受皮肤科治疗。

PG是一种罕见的非感染性炎症性皮肤病,通常认为是免疫介导的条件,但其确切发病机制尚不完全清楚。大约50%的PG病例与潜在的系统性疾病相关联,如炎症性肠病、类风湿关节炎等,或某些单克隆抗体疗法。本案例强调了NTZ作为PG触发因素的可能性,尤其是在已知的一些药物如Rituximab和Ocrelizumab也可能导致PG的情况下。

此次还回顾了其他可能导致PG的药物,包括化疗药物如Imatinib、Sunitinib、Lenalidomide等,以及其他情况如喹诺酮类抗生素Ciprofloxacin和胰岛素。对于B细胞耗竭药物(如Rituximab),其引发PG的具体机制仍处于假设阶段,可能涉及中性粒细胞和细胞毒性T细胞反应失调。

基于此案例,研究者推测Natalizumab注射可能是导致PG的原因之一,特别是在停药后患者病情有所改善的情况下。然而,由于PG的确切病因尚未明确,这限制了针对性治疗策略的发展以及不同治疗方法之间的有意义比较。

研究提供了一个关于Natalizumab与PG关联性的新视角,强调了临床医生在使用此类药物时应警惕可能出现的皮肤不良反应。同时,也呼吁进一步研究以确定药物诱发PG的确切机制。

参考文献:

Kohandel, K., Ala, S., Tamizifar, B. et al. Pyoderma gangrenosum in a patient with multiple sclerosis under natalizumab treatment: a case report. BMC Neurol 25, 137 (2025).

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#多发性硬化# #Natalizumab#

9

#MS#多发性硬化(MS)是一种主要影响年轻人的中枢神经系统慢性炎症性疾病,疾病修饰药物(DMDs)已经改变了该病的长期预后并提高了患者的生活质量。

10