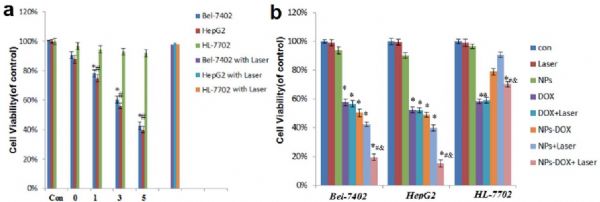

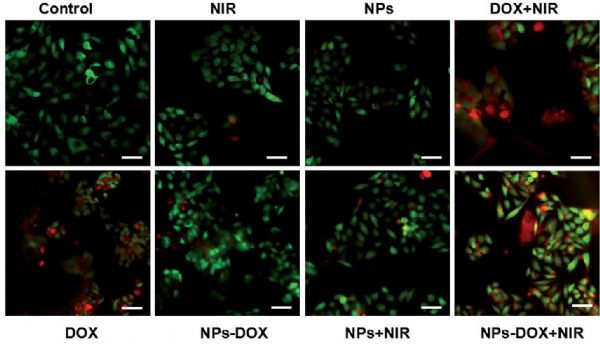

RCS ADV:肝癌协同治疗研究获进展

2017-06-27 佚名 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所

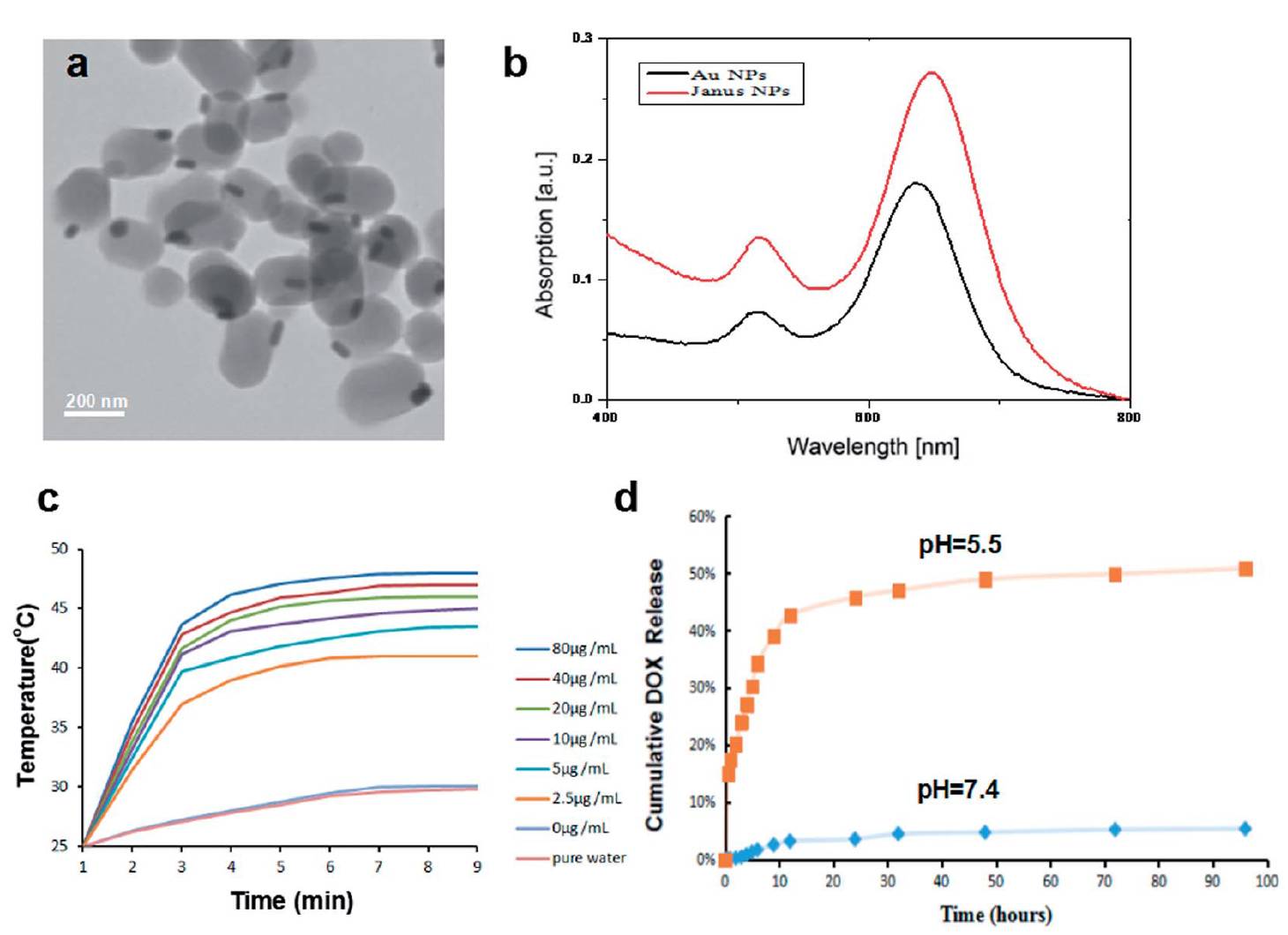

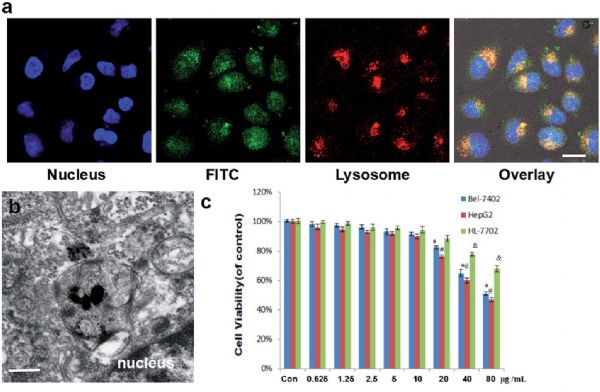

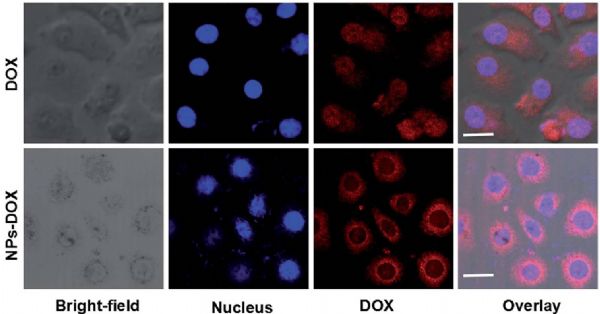

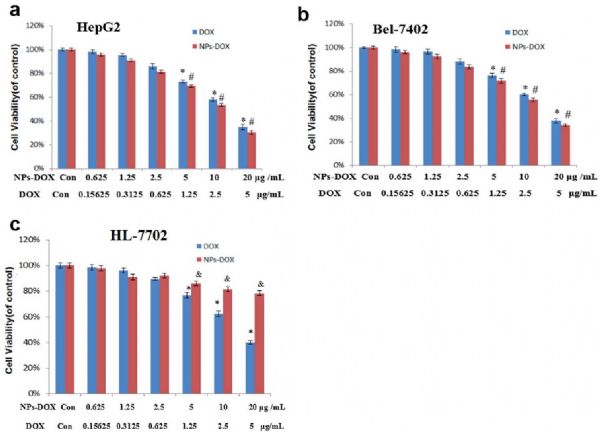

肝癌是危害我国人民生命健康的主要恶性肿瘤之一,由于其病情隐匿、潜伏期长、肿瘤生长迅速,且肝癌内在的耐药性以及放化疗后产生的炎症肿瘤微环境,使得治疗5年内肝癌的复发率接近100%,且常伴随复发的转移使得肝癌患者五年生存率不足5%。由于进展期肝癌高度恶性,单一运用外科手术、化疗、放疗、热疗以及免疫治疗等常规手段均不能有效控制肝癌的发展,故多学科和规范化的综合治疗成为了肝癌治疗的必然趋势。化疗是临床上治

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#研究获进展#

38