“雄性怀孕”的进化之路:丢掉脾脏,平衡免疫,发展“育儿袋”结构

2022-12-26 生物探索 生物探索 发表于安徽省

相关成果拓展了学术界对脊椎动物繁殖过程中免疫系统适应进化的理解,并有望为医学上“无脾综合征”研究开辟新的思路。

摘要:雄性怀孕听上去“离经叛道”,但在自然界中确实存在,海马便是典型代表。大多数鱼类只管生不管养,但雄海马不仅要生还要养。雄海马具有子宫替代品(育儿袋),雌海马将卵产到雄海马的育儿袋中,雄海马完成后代受精和生育过程。那么,独立进化150多次的海马经历了什么?大自然是怎么想到,让雄性进化怀孕产子功能的?

说马不是马,海里面长大,妈妈播种子,爸爸来孵化

海马长得非常奇怪。它是鱼,用鳃呼吸,用鳍游泳,但是长得不像鱼,反倒很像国际象棋的马。最奇怪的还是海马的生殖过程。在交配时,雌海马通过将像阴茎的产卵器插进雄海马肚皮上的育儿袋中,完成排卵。排出卵后的雌海马就离开了,但雄海马不仅要给育儿袋中的卵授精,还要提供氧气和养料

卵和育儿袋的壁结合在一起,后者就像胎盘,有丰富的血管供应氧气和养料。在卵孵化后,小海马还要继续在爸爸的育儿袋中待上一段时间,靠育儿袋分泌的养料为生。在雄海马怀孕期间,雌海马每天早晨会来探望6分钟,培养感情为下次孕育做准备,随后离开。大约一个月后,雄海马收缩育儿袋,把小海马排到海中。一旦小海马生产出来,雄海马就不再管它们了,而是马上准备再次怀孕。

为什么海马会出现“雄性怀孕”呢?生态学家认为:首先,海马非常弱小,它们保护自己的唯一办法就是伪装躲在海藻中,只能守株待兔吸食漂浮来的生物,这种觅食方式使得它们只能摄入很少的能量,无法制造大量的卵。因此,海马需要通过提高卵的存活率来增加后代生存的机会;其次,卵子比精子“贵重”得多,因为制造卵子非常耗费能量,雌海马为了制造卵,已几乎把能量耗尽,无法承担“孕妇”角色,只能让雄海马承担孕育责任;再者,在水中漂浮的鱼卵,绝大多数都将成为其他动物的食物。弱小的海马无法保卫受精卵,只好把它“藏”在体内。

其实,所有未出生的胎儿都想在肚中杀死自己的母亲,孕期的高血糖和高血压便是暗示。受精卵中有一半的基因来自外部,母亲身体中的免疫系统就会自动识别并做出排异反应,这便是母体对胚胎的反击。深究机制的遗传学家提出了一个问题:“雌性怀孕”已经独立进化了150多次,虽然这一繁殖策略为后代提供了明显的生存优势,但亲本在妊娠期间却一直经受着免疫耐受与免疫保护的斗争,雄性海马如何平衡亲本耐受与异体胚胎的免疫保护?

为进化出“雄性怀孕”机制,不惜丢掉脾脏来平衡免疫

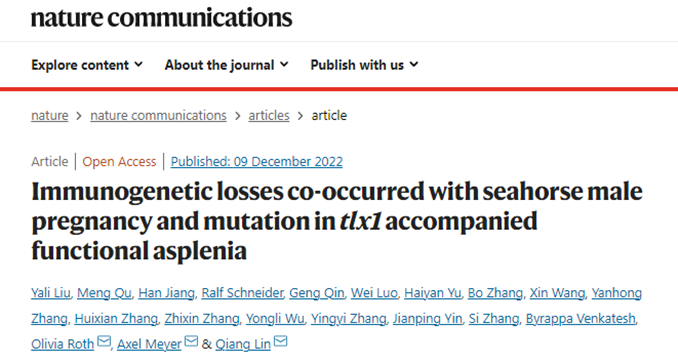

动物进化多样性与免疫系统的复杂性是密切相关的。脾脏作为免疫系统的重要器官,在机体免疫过程中发挥着重要作用。海马等物种缺少脾脏,这在脊椎动物中是非常罕见的特异进化事件;那么,海马脾脏丢失的遗传基础如何?其免疫系统上的缺陷与“雄性怀孕”繁殖策略之间的进化关系如何?

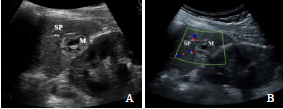

中国科学院南海海洋研究所研究员林强团队历时4年发现雄性海马一个基因的位点突变导致免疫器官---脾脏缺失。免疫相关基因家族的收缩或丢失在很大程度上促进了海马免疫系统中的修饰,并可能与其“雄性怀孕”及育儿袋结构的特异进化有关。相关研究以“Immunogenetic losses co-occurred with seahorse male pregnancy and mutation in tlx1 accompanied functional asplenia”为题发表在Nature Communications上。

图1 研究成果(图源:[1])

01

“雄性怀孕”及育儿袋结构的特异进化与免疫相关基因的突变有关

研究团队首先将海马与其他9个不同目的硬骨鱼进行比较基因组学分析,发现海马属中有1260个基因家族显著收缩。涵盖了多个免疫相关通路,如NOD样受体通路、异体移植物排斥反应、抗原处理和呈递等,基因丢失分析也同样支持这一结论。

02

tlx1基因突变导致海马丢失脾脏

研究团队进一步聚焦海马“脾脏丢失”的遗传与进化机制解析。全基因组谱系特异性突变分析表明,18种海马T-cell leukemia homeobox 1 (tlx1)基因存在一个位点突变(即丙氨酸Alanine→苏氨酸Threonine,tlx1A208T)。而作为海马的近缘物种绿海龙则保留有完整的脾脏,并且不存在该位点突变。tlx是人、小鼠等脾脏发育的关键转录因子。基因敲除实验证明海马tlx1A208T位点的进化特异性和功能保守性

03

脾脏丢失导致免疫基因或调控通路协同演化

在脾脏丢失的基础上,海龙科物种中许多涉及抗原识别和呈递、T/B淋巴细胞发育、补体激活等过程的基因均存在谱系特异性丢失或结构变异,这一结果也证实了海龙科物种为了实现其怀孕过程而出现了关键免疫基因家族或部分调控通路的协同演化。

该研究发现并证实了海马基因单位点突变(tlx1A208T)导致其脾脏丢失的假设,首次提出了海龙科鱼类“脾脏丢失”与“雄性怀孕”协同进化的新观点。相关成果拓展了学术界对脊椎动物繁殖过程中免疫系统适应进化的理解,并有望为医学上“无脾综合征”研究开辟新的思路。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言