Mol Psychiatr:南方科技大学侯圣陶团队揭示节律光有效治疗自闭症动物模型新机制

2024-05-16 iNature iNature 发表于上海

该研究首次报道利用40 Hz节律性光刺激治疗手段有效改善自闭症小鼠模型的社交障碍,并揭示了腺苷作为一种新型神经化学介质,通过减少神经细胞兴奋性传递来缓解自闭症社交趋新缺陷。

2024年5月13日,南方科技大学生命科学学院教授侯圣陶课题组在Molecular Psychiatry 在线发表了题为 "Adenosine mediates the amelioration of social novelty deficits during rhythmic light treatment of 16p11.2 deletion female mice" 的研究论文,该研究首次报道利用40 Hz节律性光刺激治疗手段有效改善自闭症小鼠模型的社交障碍,并揭示了腺苷作为一种新型神经化学介质,通过减少神经细胞兴奋性传递来缓解自闭症社交趋新缺陷。

自闭症谱系障碍(ASD)是一种复杂的神经发育障碍,其特征包括社交趋新缺陷和沟通障碍。染色体16p11.2缺失与ASD的风险增加有关。研究表明,16p11.2染色体区域与多种神经发育障碍相关,如自闭症、智力障碍和精神分裂症。通过相关的小鼠动物模型研究,揭示了与ASD症状相关的神经环路和突触传递异常的重要性。然而,目前治疗ASD的方法非常有限。团队的前期研究发现,40 Hz节律性视觉刺激是一种有效的调节神经活动和突触可塑性的方法,适用于人类和小动物模型。神经网络同步与40 Hz振荡已被证明可以增强神经通讯并促进神经网络的稳定性,这种方法适用于改善多种神经系统疾病(见图一)。

图一:40 Hz光刺激实验设计和腺苷作用机理示意图

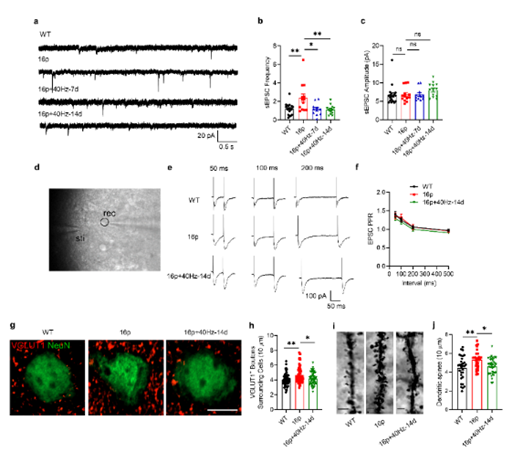

在这项研究中,团队发现16p11.2缺失的雌性小鼠表现出明显的社交趋新缺陷,经过长期40 Hz光视觉刺激治疗后得到改善。40 Hz光刺激有效降低了16p11.2缺失雌性小鼠前额叶皮质(PFC)的局部场电位(LFP)增强。值得注意的是,40 Hz光刺激逆转了前额叶皮质(PFC)的锥体神经元的过度兴奋神经传递和突触数量,这为改善社交趋新缺陷提供了神经生物学基础(见图二)。

图二:40 Hz光刺激降低小鼠前额叶皮质局部场电位的增强,逆转锥体神经元的过度兴奋神经传递

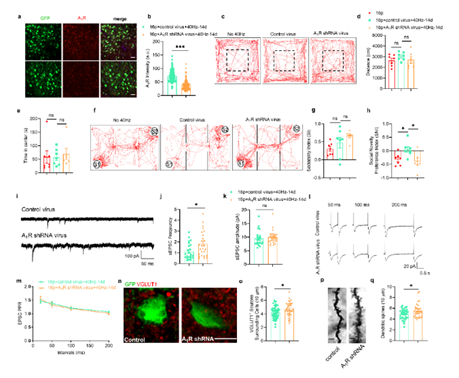

在机制上,40 Hz光刺激在PFC中诱发腺苷释放,调节16p11.2缺失雌性小鼠的过度兴奋性神经传递。升高的腺苷通过其配体A1受体(A1R)作用,抑制过度的兴奋性神经传递,并缓解社交趋新缺陷(图三)。使用特异性拮抗剂DPCPX阻断A1R或使用shRNA在PFC中敲低A1R,完全消除了40 Hz光刺激的有益效果。

图三:40Hz视觉光刺激在前额叶皮质中诱发腺苷释放的作用新机制

因此,这项研究确定了腺苷作为一种新型神经化学介质,通过减少40 Hz光刺激治疗期间的兴奋性神经传递来缓解社交趋新缺陷。40 Hz光刺激技术有望进一步发展为一种非侵入性的自闭症的治疗方法。

侯圣陶团队研究助理教授鞠俊、南科大本科毕业生李轩逸(现卡罗琳斯卡医学院硕士生)为论文共同第一作者,侯圣陶教授为论文唯一通讯作者,南科大为论文唯一通讯单位。复旦大学附属华山医院王以政院士为重要合作者。侯圣陶团队成员潘一凡、杨欣怡、门司琦、刘博、张祯裕、钟浩霖、麦晋源及王以政课题组成员杜军参与了该研究工作。本研究得到了南科大实验动物中心、国家自然科学基金、深圳市科创委、深圳市深港脑院、南科大-昆士兰大学神经科学与神经工程联合中心、广东省脑血管病临床医学转化平台等支持。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41380-024-02596-4

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#自闭症# #动物模型#

12