帮您认清“甜蜜的敌人” 内分泌专家谈糖尿病的防治要点

2017-11-15 杨六香 中国医药报

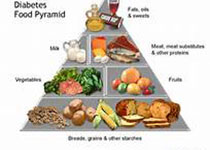

“糖尿病”似乎人人都听说过,但对它的了解并不清晰,甚至有的人已处于患病危险中还不自知。在11月14日“联合国糖尿病日”到来之际,记者采访了北京大学第一医院内分泌科主任医师马晓伟,据他介绍,我国糖尿病的发病率为10%左右,知晓率只有1/3。由于种种原因,我国糖尿病的治疗率、治疗达标率也分别只有1/3,防治形势很严峻。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#分泌#

23