高金明最新ACS Nano:逐步超pH敏感胶束克服pKa屏障,实现全身淋巴结输送

2024-06-24 BioMed科技 BioMed科技 发表于上海

作者研究了UPS5.3的靶向机制,观察了淋巴结淋巴管中的积聚和对淋巴结内巨噬细胞的依赖性。

虽然关于局部纳米颗粒输送到淋巴结的研究发展得很快,但几乎没有静脉输送到整个淋巴结的设计标准。有鉴于此,德克萨斯大学西南医学中心高金明教授等人通过使用一系列超pH敏感(UPS)聚合物胶束,研究了NP pH转变对淋巴结靶向的影响。UPS文库在一定范围的生理pH下对pH阈值(pKa 6.9、6.2和5.3)有反应,因此作者观察到了静脉淋巴结靶向对胶束pH转变的依赖性。UPS6.9(下标表示pKa)显示淋巴结输送不良,而UPS5.3有效输送至淋巴结集合。作者研究了UPS5.3的靶向机制,观察了淋巴结淋巴管中的积聚和对淋巴结内巨噬细胞的依赖性。为了克服限制UPS6.9的pH阈值屏障,作者合理地设计了UPS6.9与UPS5.3的纳米颗粒组件,称为HyUPS。HyUPS胶束保留了每种组分聚合物的pH转变,显示出对离散pH阈值的逐步响应。研究证明,HyUPS改善了UPS6.9向淋巴结的递送,扩展了淋巴结转移疾病检测的平台。相关工作以“Stepwise Ultra-pH-Sensitive Micelles Overcome a pKa Barrier for Systemic Lymph Node Delivery”为题发表在ACS Nano。

【文章要点】

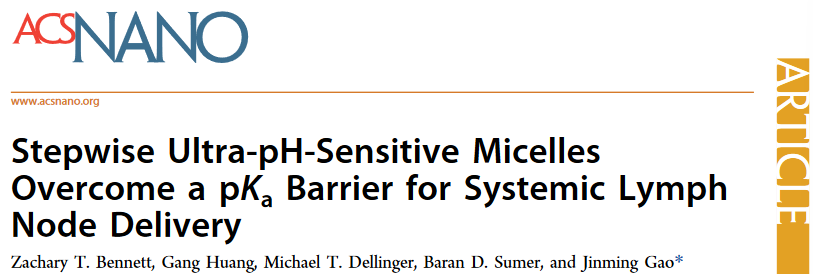

尽管淋巴结在生理和病理环境中都有pH阈值,但对pH响应性纳米颗粒在淋巴结输送中的命运知之甚少。作者团队之前开发了一个超pH敏感(UPS)聚合物胶束库,以荧光方式将生理相关的酸值范围编码为二元pH阈值(J. Am. Chem. Soc. 2014, 136 (31), 11085– 11092)。利用这些UPS胶束,作者检测了小鼠的淋巴结转移,观察到了UPS pH转变对转移成像准确性的依赖性。进一步地,当UPS在转移性淋巴结内的癌症病灶中积累时,作者向进一步理解为什么降低胶束pKa能够改善静脉内淋巴结归位。因此,在本项研究中,作者系统地研究了UPS胶束pH转变对淋巴结递送向性的作用。为此,作者合成了二嵌段共聚物PEG5k-b-PEPA16.4k(pKa=6.9)、PEG5k-b-PDPA15.8k(pKa=6.2)和PEG5k-b-PDBA17.9k(pKa=5.3)(图1)。

图1 静脉UPS给药到淋巴结取决于胶束pH值的转变

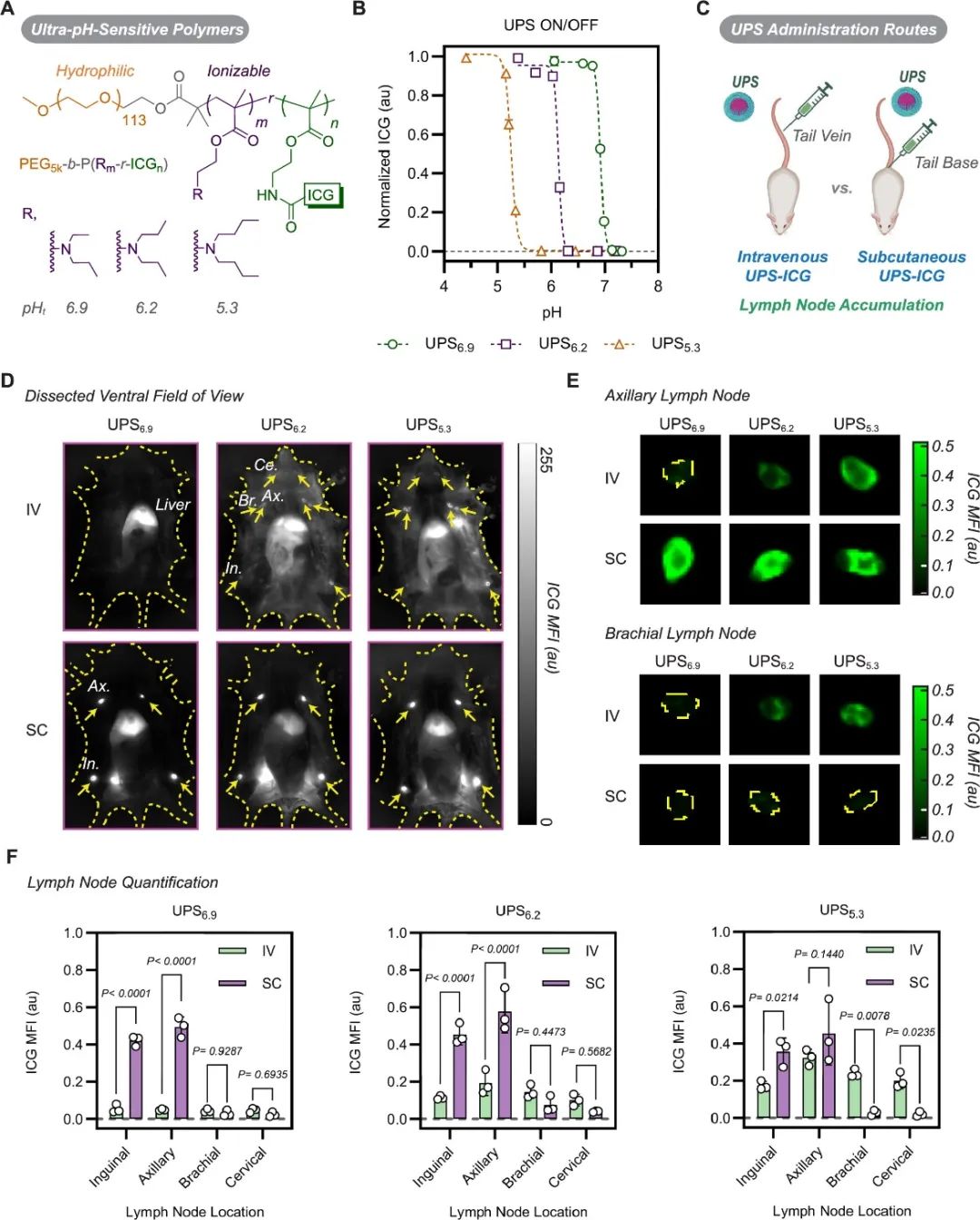

上述每种聚合物都具有单分散的分子量分布,在H2O中自组装成均匀的聚合物胶束,并显示出尖锐的pH转变阈值。为了报告定义的pH阈值,作者通过超声分散自组装将近红外(NIR)荧光染料吲哚菁绿(ICG)偶联到每种聚合物和配制的UPS纳米颗粒(UPS6.9-ICG、UPS6.2-ICG和UPS5.3-ICG)上。所得UPS纳米粒子显示出依赖于pH的ON/OFF荧光激活行为。每个胶束pH转变的锐度约为0.3 pH单位。因此,作者观察到静脉淋巴结输送对胶束pH转变设定点的依赖性。具体而言,UPS5.3有效地输送至所有淋巴结亚群,并确定UPS5.3在淋巴结淋巴管中积聚及其依赖于淋巴结内巨噬细胞的模式。为了克服限制UPS6.9输送到淋巴结的递送障碍,作者合理地设计了pKa 6.9聚合物和pKa 5.3聚合物的纳米颗粒共组装体。这一复合胶束保留了每种聚合物的组成型pH转变和荧光pH扩增,显示出对pH阈值的逐步响应。研究最终证明,HyUPS改善了PEG-b-PEPA(pKa 6.9)向淋巴结的递送,并使淋巴结转移成像成为可能(图2)。

图2 HyUPS可改善接近中性的pH敏感聚合物向淋巴结递送的行为

原文链接:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.4c00876

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#纳米颗粒# #淋巴结靶向# #聚合物胶束# #HyUPS#

6