癌症生物学系列:肿瘤发生与基因组的完整性

2024-06-22 小药说药 小药说药 发表于上海

论述人类肿瘤形成的复杂性,介绍DNA复制保护机制、内源性和外源性损伤及细胞防御机制、损伤修复,强调DNA稳定性在抗癌中的重要性。

1 前言

人类肿瘤的形成是一个极其复杂的、多阶段的过程,这反映了人体细胞中已经建立了防御肿瘤的多重防线,并且每道防线均通过复杂的调节网络来维持。人体中的单个细胞,实际上必须依赖于这些抗肿瘤防线的维持来保护其最稳定的组分——DNA分子。随着时间的推移,DNA序列是细胞中最稳定的、不变的成分,而细胞中其他部分处于不断更新中,不断被产生和破坏。

因此,正是DNA分子的稳定性加固了其作为最有力抗癌防线的基础。因此多道防线依赖于DNA的稳定性,并且每道防线的突变通常需要一次罕见的突变事件,因此细胞群体发展至肿瘤阶段的可能性是非常小的。

然而,恶化的细胞相对于正常人类细胞具有更容易突变的基因组,不同形式的遗传不稳定性已经在肿瘤细胞基因组中得到证实。

2 DNA的复制保护机制

DNA经常受到各种物质和反应过程的攻击。而细胞主要通过两种策略发现和去除DNA复制过程中产生的复制错误核苷酸。

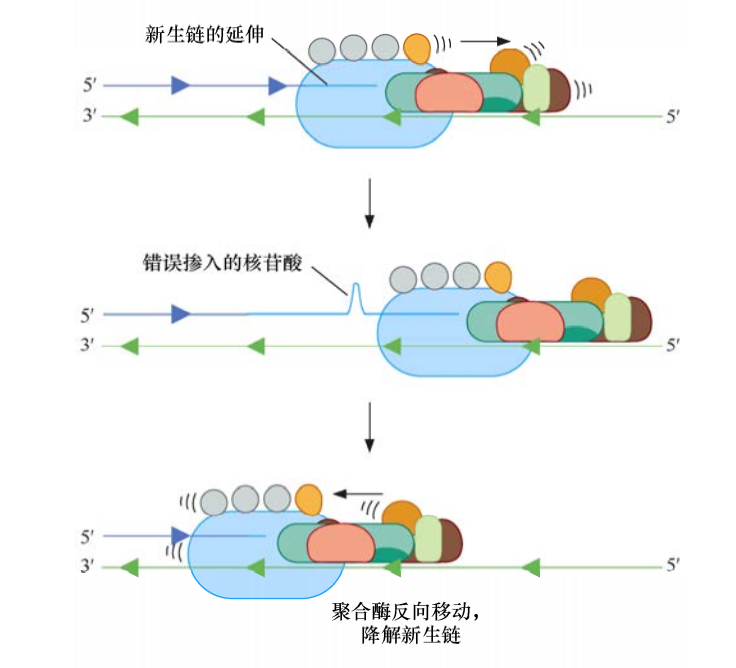

第一种策略取决于DNA聚合酶本身,这些DNA聚合酶是结构非常复杂的复合物,由众多不同的蛋白亚基装配而成。当它们沿着单链DNA模板,由5'-3’方向延伸新生链时,DNA聚合酶会“不断回望”,扫描刚发生聚合的DNA的延伸链;这种监控通常称为校对。当聚合酶检测到一个复制错误时,就利用其3'-5’的外切酶活性反方向移动,降解刚合成的DNA片段,然后再重新复制这一片段,期望再次出现较好的结果。

紧随DNA集合及其校对活性之后的是一组很复杂的错配修复(MMR)酶,这些酶检测新合成的DNA,用以发现被DNA聚合酶校对机制忽略的错配DNA序列。

错配修复系统的作用在具有重复序列的DNA区域变得尤为重要。这些序列包括简单的单核苷酸重复(如AAAAAAA)、二核苷酸重复(如AGAGAGAG)及更复杂序列的重复。

基因组高度重复序列中的每一个重复单位通常携带100个或更多的核苷酸,称为“卫星”序列。由于这些简单短序列在基因组中的很多地方都存在,因此它们被称为微卫星。有缺陷的错配修复系统在微卫星复制时不能发现和终止由DNA聚合酶产生的错误,造成后代细胞中序列的延长或缩短。所产生的遗传结果被称为微卫星不稳定性(MIN),最终可能使成千上万的微卫星序列散布于整个细胞基因组中。

这些错配修复机制中的缺陷能够导致家族性和散发性的人类癌症。

3 基因组DNA的内源性损伤

DNA具有双螺旋结构,碱基朝向内部,以遮蔽潜在的化学反应基团,使其免受多种诱变剂的各种化学攻击。一些研究表明,单链DNA分子中的碱基比双链DNA中的碱基遭受的氧化损伤多100-1000倍。尽管DNA分子具有如此聪明的机制,其还是容易发生化学改变和物理损伤。

一些损伤是中性pH条件下低浓度氢离子和氢氧根离子的作用造成的。如脱嘌呤过程中,连接嘌呤碱基和脱氧核糖的化学键能够自发断裂。据估计,一个哺乳动物细胞每天通过脱嘌呤作用能丢失多至10000个嘌呤碱基。此外,脱嘧啶作用用低20-100倍的频率发生,但仍能使每个细胞每天丢失多至500个胞嘧啶和胸腺嘧啶。

同时,脱氨基作用可能发生于鸟嘌呤、腺嘌呤和胞嘧啶环中伸出的氨基位点,是氨基丢失,这一脱氨基作用分别产生黄嘌呤、次黄嘌呤和尿嘧啶。通过脱氨基作用产生的碱基对于正常DNA来说都是外来的,因此能被识别,并被DNA修复酶去除。然而,任何逃避监视和被修复酶去除的碱基都代表了潜在的点突变来源。

细胞内环境对于染色体DNA来说,还具有其他危险。其中最严重的来自氧化过程,这可能比上面提到的反应对DNA产生的损伤更多。最重要的反应发生在线粒体中,一些中间产物,所谓的活性氧物质(ROS),可能会从线粒体渗出,进入细胞质。这样的中间产物包括超氧离子、过氧化氢和羟自由基。其他还包括一些过氧化物酶体,这些氧化剂都倾向于引发突变和随之而来的致癌作用。

4 基因组DNA的外源性损伤

细胞基因组也会受到外源诱变剂的损伤,这些外源诱变剂包括我们所吃的食物、呼吸的空气和进入机体的多种射线和分子。其中研究最多的外源致癌物是X射线,与X射线相比,来自阳光的紫外线辐射是更加普遍的环境辐射来源。

紫外光子攻击皮肤细胞中的DNA常常会形成嘧啶二聚体。也就是说,在同一条DNA链两个相邻的嘧啶之间形成共价键。嘧啶二聚体一旦形成,就非常稳定,能够在DNA中存留很长时间。嘧啶二聚体能够诱变的事实,在皮肤角质症和基底细胞癌DNA中发现的p53突变谱中得以证实。在异常细胞中,许多突变的p53等位基因被一个嘧啶二聚体所替代。

此外,多种化学分子能够从外界进入机体,经过化学修饰,然后与细胞中的大分子DNA进行反应。许多被修饰的化学分子是亲电的,它们寻找并攻击靶分子内富含电子的区域。最强的一类诱变剂是被称为烷化剂的化学物质,它们能够使烷基与DNA碱基共价交联。

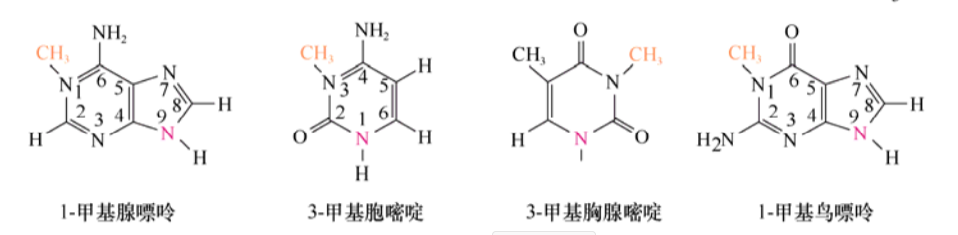

碱基的烷基化可能使其与脱氧核糖间的共价键变得不稳定,造成DNA中嘌呤或嘧啶碱基的丢失。另外,烷基化碱基在DNA复制过程中可能会被DNA聚合酶错读。由于它们强大的诱变作用,烷基化试剂通常被用于诱导试验动物形成多种类型的肿瘤。

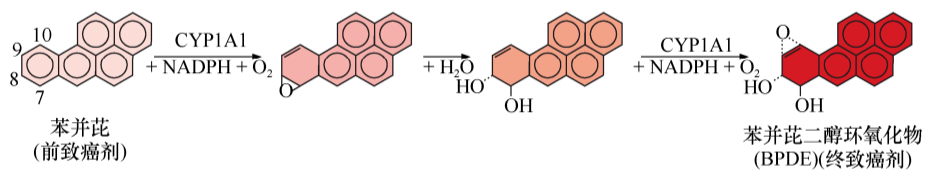

一组复杂的属于细胞色素酶P450(CYP)家族的酶,被细胞用于氧化多环芳烃。细胞运用这些酶解毒外来化学分子,然而,这一解毒作用的副作用通常是,产生对DNA分子有高反应活性的、具有活跃诱变性的化学分子。其结果是,化学惰性、无反应活性的前致癌剂会被转变为反应活性高的致癌剂,致癌剂与DNA碱基反应形成的化学基团通常被称为DNA加合物。

最强的外源致癌剂之一是由曲霉属真菌合成的黄曲霉毒素B1(AFB1),曲霉真菌生长在保存不当的花生和谷物上。生活在AFB1高剂量环境中的人患肝癌的风险升高3倍,而感染慢性肝炎B病毒的人食用过被AFB1污染过的食物患萎缩性肝癌的风险提供60倍。

5 细胞针对DNA损伤的防御机制

细胞保护自身基因组不被诱变剂损伤的最有效办法是,通过物理性防护使DNA分子免受直接攻击。以太阳的紫外辐射为例,紫外线很难穿透人体组织,因此只有皮肤细胞和视网膜色素细胞是易受损伤的组织。皮肤依靠角化细胞内的黑色素抵抗紫外辐射。这些黑色素由黑素细胞转移到表皮的角化细胞内。

机体抵抗物理致癌剂的方法是有限的。相比之下,机体可以通过多种机制在化学致癌剂尚未对细胞基因组造成损伤之前阻断其作用。一系列酶包括超氧化物歧化酶和过氧化氢酶,可以清除活性氧和自由基,它们协同作用将活性氧转化为无毒的非活性形式。活性氧也可以被一系列自由基清除剂清除,包括维生素C、维生素E、胆红素和尿素盐。

另一条重要的防线是谷胱甘肽-S-转移酶类(GST),它们可将亲电化合物和许多致癌剂与谷胱甘肽相连接,从而使这些化合物去毒并以备进一步代谢和分泌。

6 DNA损伤的修复

针对DNA受到的化学和物理因素造成的损伤,细胞会产生一系列恢复正常DNA结构的酶。重要的是,这些酶的功能不同于错配修复酶的功能,因为MMR修复的是结构尚正常但掺入到错误位置的核苷酸,而这些酶针对的是化学结构异常的核苷酸。

修复发生化学改变DNA结构最简单的策略就是酶催化产生变化碱基的逆反应。例如,一种DNA烷基转移酶(MGMT)可以去除鸟嘌呤O6位上的甲基和乙基加合物,从而回复正常碱基的结构。有研究报道,MGMT在某些肿瘤的发展中起重要作用。

MGMT只是细胞处理甲基化碱基的一种方式。还有另一种处理方式,涉及大肠杆菌AlkB DNA修复蛋白的同源物,其通过氧化DNA碱基上的甲基基团发挥作用,氧化的甲基以甲醛的形式从4种DNA碱基环上脱落。同样,AlkB酶可以使大的乙基基团以乙醛的形式释放。

比去烷基化酶更重要的是许多细胞内识别DNA碱基化学性改变的酶,这些酶的识别依赖于DNA的特殊修饰,并通过两种方式做出反应。在一些情况下,特异性的酶可以切断脱氧核糖和修饰碱基之间的化学键,该过程被称为碱基切除修复(BER)。其他情况下,全部的核苷酸包括碱基和相连的脱氧核糖一起被切掉,被称为核苷酸切除修复(NER)。BER倾向于修复内源因素引起的DNA损伤,如活性氧和脱嘌呤;相反,NER倾向于修复外源物质引起的DNA损伤,如紫外线和化学致癌剂。

细胞处理损伤DNA的另一种策略是对仍未被修复的模板DNA链的复制。该过程被称为错误倾向DNA复制,此处的复制装置在遇到仍然损伤的碱基时必须判断到底4种碱基中的哪一种适合掺入到正在延伸的DNA链上,而这种判断并不总正确,经常导致碱基的错误掺入。

参考文献:

1. 《The biology of CANCER》second edition. Robert.A Weinberg

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#肿瘤# #基因组#

3