食管的“壁内轨道征”

2023-02-14 新乡医学影像 新乡医学影像 发表于安徽省

食管壁内假性憩室只是指食管黏膜下层腺体呈囊性扩张,并通过排泄管与食管腔内相通。食管黏膜下腺体在人类进化过程中处于逐渐退化的阶段,从理沦上推测。

壁内轨道征又名壁内通道征

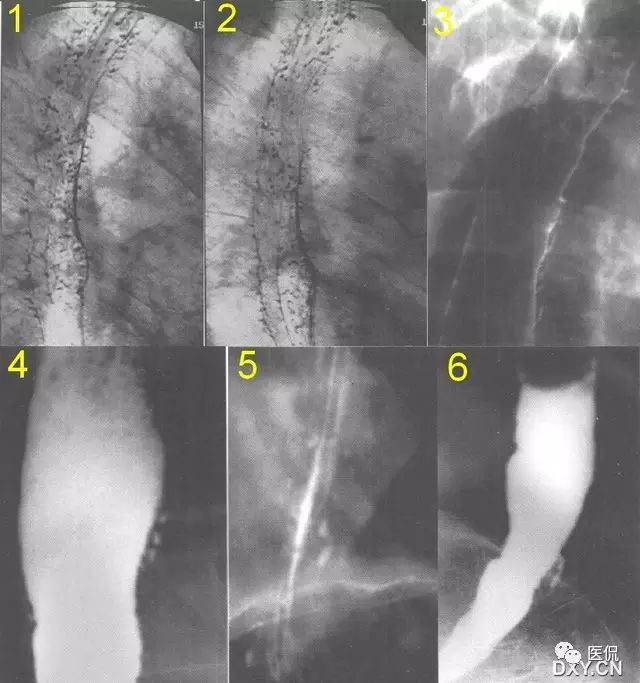

【影像表现】食管钡剂造影发现囊袋状憩室自腔内向外突出,憩室一般表现为食管壁内泪滴状或细颈瓶状钡剂积聚,直径0.5~2cm。

【征象解释】食管壁内假性憩室只是指食管黏膜下层腺体呈囊性扩张,并通过排泄管与食管腔内相通。食管黏膜下腺体在人类进化过程中处于逐渐退化的阶段,从理沦上推测。这种退化组织极其脆弱,某些内外因素可能使其呈囊状变性或继发感染,因此不需要特殊治疗,壁内轨道征是X线诊断食怜壁内憩室的特征性表现,提示炎症的扩散。

【讨论】食管壁内假性憩室(EIP)又称食管壁内憩室,因其未突出于食管壁外,故又有部分性食管憩室之称。食管壁内假性憩室只是指食管翻膜下层腺体呈囊性扩张,并通过排泄管与食管腔内相通。因发生腐蚀、破坏、糜烂、溃疡等病变在壁内形成的空腔。不管有无管道通向食管腔内,都不是壁内憩室。而只作为食管其他疾病的并发症。

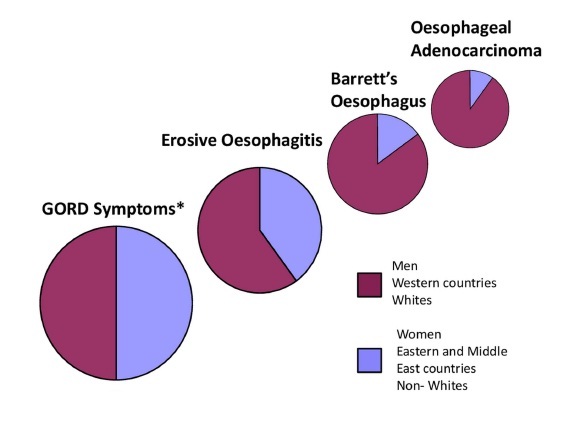

按病因可分为3类:1)各种炎症:如反流性食管炎、念珠菌食管炎、疱疹性食管炎、滴虫食管炎等;2)功能紊乱:如食管裂孔痛、贵门失弛缓症、食管蹼所致的功能紊乱等;3)各种搅伤。如化学性损伤(包括酸、碱烧伤〕、放射性损伤、乙醇损伤等。多数学者认为食管壁内假性憩室继发于上述各种因素,多伴有食管受阻或功能紊乱,进而侵及食管黏膜下层腺体。腺体受累后扩张,再加上炎性物质阻塞排泄口而形成壁内囊腔憩室,憩室内炎症如进一步扩散,可与邻近憩室相接形成通道。

Cho等对一组EIP患者进行研究发现,50%的患者有壁内轨道征,并认为壁内轨道征多见于弥漫性者甲是食管壁内假性憩室的特征性表现,国内有学者认为所谓轨道应该是各个壁内憩室炎症继续扩展并向周围蔓延,并浸及相邻上下的憩室,致其融合形成所谓的轨道,因此各憩室间轨道不会过长,若出现长的索形轨道应该视为其并发症。壁内轨道征是X线诊断食管壁内憩室的特征性表现,提示炎症的扩散。食管壁内憩室颈管向足端斜向走行,为诊断壁内憩室的另一重要征象。这种斜行颈管光滑纤细,相邻食管壁光滑。皱璧规则,壁内憩室间无通道形成。

EIP需要与食管表浅渝疡、食管穿孔等鉴别。食管表浅溃疡常发生在食管炎较重的节段,局部管腔常明显狭窄,单发,演疡口部较底部为宽,而壁内憩室发生处多不狭窄,憩室开口部一般均较其底部窄,多以多发形式存在;而食管穿孔常见钡剂流向食管壁外,少量钡剂外流,也可与食管壁平行垂肖下流,但与内壁相隔>2mm,并有明确穿孔的原发病灶或创伤,多为单发。

例1(图1,2):胸段食管壁内弥散分布大小均一的小点状、细条状钡影,切线位呈细颈囊袋状,垂直于食管壁,部分向胃端斜行,憩室有分布于食管黏膜凹处的倾向 例2(图3)食管钡餐示4个憩室位于中段食管,呈孤立囊袋状钡影,大小约2~3mm。例3(图4~图5):壁内憩室颈部斜向胃端走行,夹角大致为30°~45°,以食管前后壁多见,颇具特点。图5:食管下段分别可见3个小囊状钡影,部分囊间见细小通道,呈腰状相连,形成与食管长轴平行的长约10 mm条影,充盈像及黏膜像条状钡剂形态、密度无明显变化。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言