Nat Communi:中山大学彭晖教授团队联合贝勒医学院胡兆永教授发现关于骨骼肌萎缩的转录调控网络新机制

2023-10-24 iNature iNature 发表于威斯康星

该研究揭示了骨骼肌萎缩的基因转录调控网络新机制。

顺式调控元件及其动态活性的综合图谱对于了解细胞结构维持、代谢和对环境的反应的转录基础是必要的。

2023年10月 18日,中山大学附属第三医院肾内科彭晖教授的研究团队联合美国贝勒医学院肾脏科胡兆永教授在Nature Communications 在线发表了题为“Reprogramming of cis-regulatory networks during skeletal muscle atrophy in male mice”的研究成果,该研究揭示了骨骼肌萎缩的基因转录调控网络新机制。

该研究利用匹配的单核染色质可及性和幼年雄性C57BL6小鼠的RNA测序,展示了正常和失神经骨骼肌中可及染色质区域的图谱。研究确定了细胞类型特异性的顺式调节网络,突出了介导肌核类型之间转换的动态调节回路。通过比较正常和去神经萎缩的肌肉,描述了去神经支配后顺式调节网络的重编程,揭示启动子/增强子和靶基因的相互作用。提出了转录因子的层次结构,并确定ELK4是一个关键的萎缩相关转录因子,通过TGF-β1调控肌肉萎缩。这项研究提供了丰富的基因组资源,对于解码骨骼肌在生理和病理状态下的调节动力学至关重要。

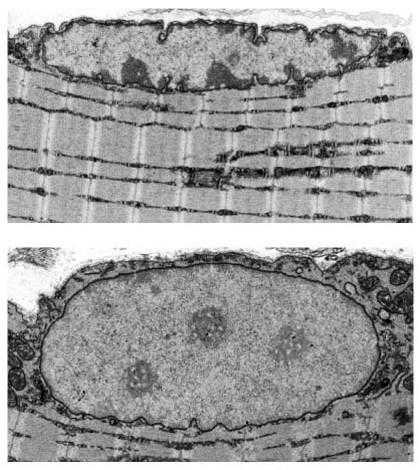

骨骼肌约占人体全身质量的40%,在机体运动、葡萄糖和脂质代谢以及蛋白质储存起着至关重要的作用。骨骼肌萎缩是多种慢性疾病,如慢性肾脏病、糖尿病、心力衰竭、肥胖等的常见并发症,可增加上述疾病的死亡率。解析其中的转录调控网络是理解慢性病相关骨骼肌萎缩发生机制并进行防治的重要环节。骨骼肌由肌纤维和常驻细胞组成。肌纤维是多核细胞,可以根据其肌球蛋白重链(Myh)亚型和能量代谢特性的表达进行分类。为了应对环境变化,肌纤维发生纤维类型转换和重塑,这是由其转录谱的变化驱动的。同样,肌肉驻留细胞经历显著的转录组改变并参与了促进肌纤维表型变化的广泛细胞间通讯。虽然全肌肉RNA检测为涉及肌肉发育和肌纤维重塑的基因调控提供了有价值的见解,它们以细胞类型特异性的方式描述肌纤维功能变化的能力有限。

最近发展起来的单细胞或单核RNA测序(如snATAC-seq和snRNA-seq)为理解肌细胞识别的基础机制提供了更多方法。这些检测可以确定细胞类型、细胞特异性基因控制、分化和发病机制的基因调控逻辑。snATAC-seq确定了维持肌纤维类型特异性的调节元件和转录因子结合位点,而snRNA-seq增进了对小鼠和人类肌肉发育和变性的了解。基因调控网络涉及转录调节因子和靶基因之间的相互作用,在哺乳动物细胞中,顺式调节是主要的基因调控方式。这一过程涉及特定的DNA序列,称为顺式调节元件(CRE),以及与之结合的转录因子(TFs),通过在转录起始位点组装转录机制来触发邻近基因的转录。这些相互作用导致不同的基因表达程序,赋予细胞类型特异性和对环境变化的特异性反应。虽然CRE和TFs的详细图谱对于理解细胞功能、病理过程和疾病治疗是必要的,但在骨骼肌中特别是病理条件下顺式调节的特性和重编程的全面图谱尚未建立。

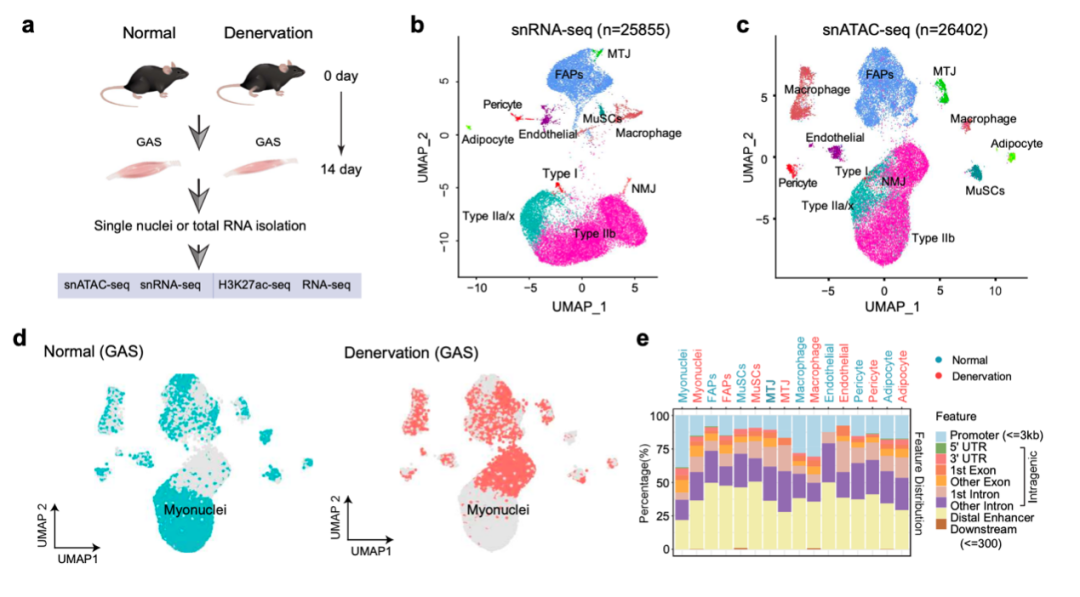

为了理解骨骼肌细胞的结构维护、新陈代谢以及对环境响应的基因转录基础,研究团队对小鼠骨骼肌进行了单细胞核测序(snRNA-seq)及配对的单细胞核染色质可及性(snATAC-seq)检测,展示了12周龄雄性C57BL6小鼠的正常的和神经源性萎缩腓肠肌的单细胞顺式调控元件及其动态活性图谱(图 1)。

图 1. 骨骼肌萎缩时完整的顺式调控元件及其动态活性图谱(图源自Nature Communications)

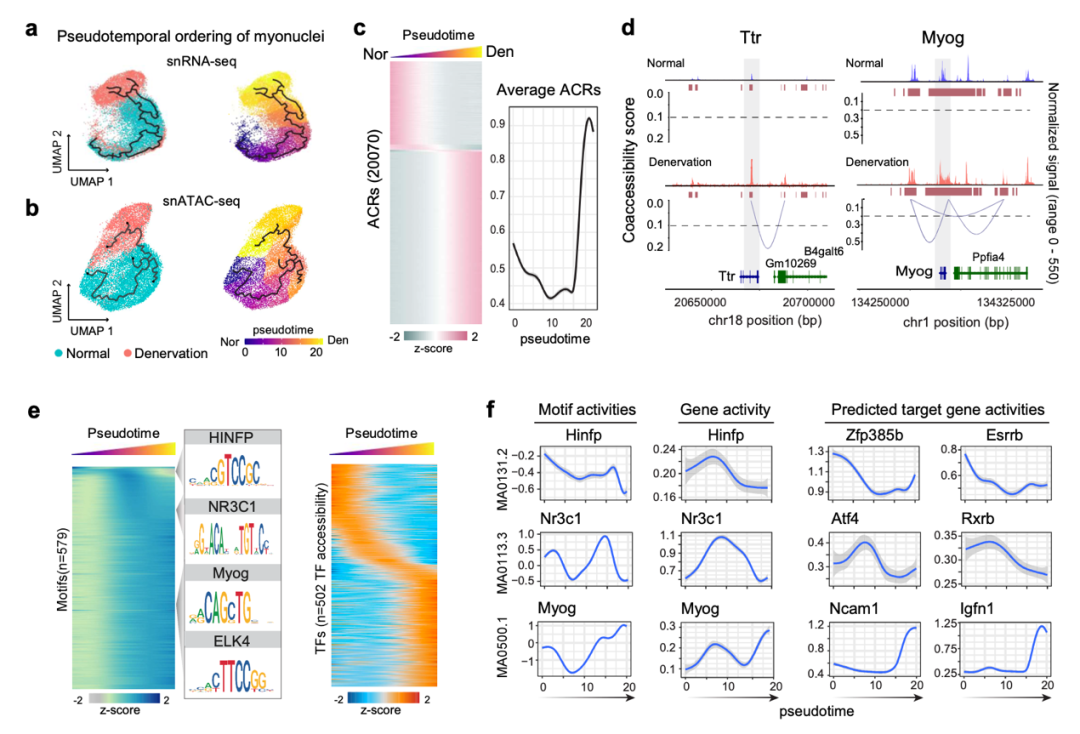

该研究进一步通过对比正常骨骼肌和去神经萎缩的骨骼肌中染色质可及区域的图谱,鉴定了细胞类型特异性顺式调节网络,提出介导骨骼肌肌核类型之间过渡时的动态调控回路。更重要的是,通过比较正常和受损的骨骼肌,描绘了骨骼肌在应答去神经损伤时转录调控网络的重塑,详细描述了启动子/增强子与目标基因之间的相互作用(图2)。不仅如此,该研究还揭示了一个描述骨骼肌萎缩调控网络的转录因子的层次结构,确定了ELK4作为一个关键的骨骼肌萎缩相关的转录因子,通过TGF-β1的调控引发肌肉萎缩。这项研究为我们提供了丰富的基因组资源,对于解码骨骼肌在生理和病理状态下的调控动态至关重要。

图 2. 骨骼肌应答去神经损伤时转启动子/增强子与目标基因间的相互作用(图源自Nature Communications)

该研究首次使用匹配的单细胞核染色质可及性和RNA测序技术来创建骨骼肌的染色质可及性区域图谱,明确识别了与骨骼肌特定细胞类型相关的转录调控网络,在详细描述了骨骼肌去神经损伤应答中转录调控网络的重塑,并第一次发现ELK4是其中一个关键的转录因子,通过调控TGF-β1引发骨骼肌萎缩。该研究将为防治慢性病导致的骨骼肌萎缩带来新希望!

中山大学附属第三医院肾内科的林洪春博士为该文的第一作者,中山大学附属第三医院的彭晖教授与贝勒医学院的胡兆永教授并列共同通讯作者。胡兆永和彭晖教授的研究团队长期致力于合作研究慢性肾脏病与骨骼肌萎缩的防治,该文是继2017 年以来两个团队合作的第2篇Nature Communications 。

原文链接:

https://doi.org/10.1038/s41467-023-42313-3.

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言