纪念黄家驷老师逝世三十周年

2014-05-01 方国栋 MedSci原创

敬爱的黄家驷老师离开我们快三十年了。当年作为他学生的我参与了抢救黄老师的全过程,这些年来,黄老师病情重笃、生命垂危时刻的面容一直定格在我的脑海,黄老师和我之间的这段刻骨铭心的忘年交、师生情让我时时不能忘怀。 黄家驷[左]访美,恢复了与美国约翰•霍普金斯大学的传统友谊 远方亲人,亦师亦友 1970年夏,由于中国(协和)医科大学在“文革”中被勒令停办,医大在校的三个年

敬爱的黄家驷老师离开我们快三十年了。当年作为他学生的我参与了抢救黄老师的全过程,这些年来,黄老师病情重笃、生命垂危时刻的面容一直定格在我的脑海,黄老师和我之间的这段刻骨铭心的忘年交、师生情让我时时不能忘怀。

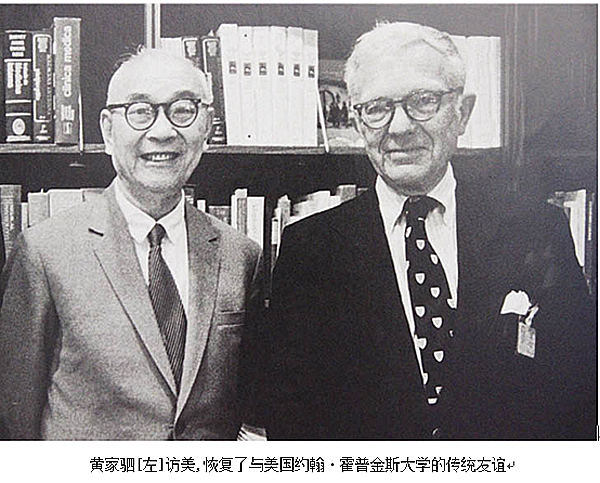

黄家驷[左]访美,恢复了与美国约翰•霍普金斯大学的传统友谊

远方亲人,亦师亦友

1970年夏,由于中国(协和)医科大学在“文革”中被勒令停办,医大在校的三个年级学生提前毕业分配。8月10号下午的北京,天空湛 蓝,骄阳似火。我挥别送行的亲人同学,和同班的林子豪同学从北京站乘前往成都的快车离开北京,目标是毕业分配地甘肃武都。

我与一批北医的毕业生同行,11号深夜在地处嘉陵江上游的陕西略阳站下车。在车站的员工礼堂稍事休息到天亮,再倒慢车行14公里到达一个 名叫“横现河”的小车站。然后步行淌水过河,找前往甘肃武都的长途汽车站。由于公路交通中断,我们一行人被迫滞留在路边小客栈。两天后才好不容易搭上长途 敞蓬卡车,于8月14号傍晚抵达武都。一路上,我们风尘仆仆、跋山涉水,豆大的汗水混杂着泥土,顺着脊背涔涔而下,人已经疲惫不堪了。

8月18日,也就是在我报到的第四天,十分意外地收到了一封来自北京的信。我认出了信封上的字迹,是黄家驷老师的,发信人落款是“北京东单瑞金路十条59号内41黄寄”。

黄老师在信中首先说,我离开北京时,他很想亲自到北京站为我送行, 但是又想别的同学走时他都没有送, 而单独去送我似乎不妥。因此写这封信给我,作为一个远方的亲人对一个只身到大西北去奋斗的年轻人的一种鼓励。如果能起到这种作用,这封信就达到目的了。

读到这里,我的眼泪禁不住夺眶而出。路途艰险,初来乍到,再加上人地生疏,举目无亲,我还没有一点心思给家里写信,也从来没指望收到任何来信。黄老师却出人意料地以“远方亲人”的身份首先来信了!

远方亲人黄老师的信如同给我的心田灌浇雨露,给我力量,给我勇气。黄老师又写道:“俗话说‘见人只说七分真,莫把真心一片抛’,你我都不 是这种人,我们是彼此都十分真诚的朋友。”是啊,离开北京之前的情景又浮现在眼前,黄老师不仅是我的老师, 还把我看做是挚友。

黄老师又说,我们的通信要长期保持下去,也可以较长时间不写信, 但是彼此有重大变动之前,要事先通知对方。黄老师深信,在任何艰苦的条件下我都不会气馁,越是艰难,越会坚持下去。

有了远方亲人黄老师的鼓励,我的第一个行动就是主动报名离开武都去陕甘边境的横现河车站为大家运行李。当我押运着上百件行李回到武都的时候,我已经失去了分到武都地区六个县中自然经济条件较好的成县的机会,尽管这样,我仍然无怨无悔。

1968年,军宣队和工宣队进校,已经“靠边站”的中国医学科学院院长、中国(协和)医科大学校长的黄家驷老师被编到我们年级。从清理阶 级队伍的急风暴雨中被关进“牛棚”,到奔赴北京郊区教学实习,再到1969年秋直插河北省新乐县搞教育革命,黄老师一直和我们年级在一起。我在新乐县县医 院外科实习中的第一例脂肪瘤摘除的门诊小手术就是黄老师亲自带我做的。

1970年1月,我们又被集中到河北省新乐县“五七中专”搞清查“五一六”,我们年级的男生集中住在一间教室里, 我和黄老师铺挨着铺,有了长达近半年的深度交往,彼此之间有了比较深入的了解。黄老师不厌其烦地解答同学们有关医学、历史、人生以及其他饶有兴趣的问题。 在我心目中,黄老师不仅是一位贡献卓著、驰名中外的胸外科教授,是深受尊敬且德高望重的医学教育家,也是我人生旅程中的导师。

毕业分配去向宣布后的一天,黄老师带我到他在外交部街的家里。知道我添置行装有困难,毕业分配后也不再回上海家里而直接赴西北,年逾花甲 的黄老师亲自爬上闷顶子,递出一只旧的藤条箱说:“这个箱子你拿去,做你去西北的行装。”尤为珍贵的是,黄老师还找出人民卫生出版社留给他的、由他主编的 《外科学》(上、下)和《外科学各论》送给我。这些书上面都盖有“人民卫生出版社修订用书”那种从上到下的纵向长方形大章,黄老师在每本书的首页都写上 “国栋同学批评指正”,并签上他的名字“家駟”。知道我酷爱读书,他殷切地期望我到西北后坚持自学下去。带着黄老师赠送的这些无比珍贵的教科书,肩负着黄 老师的教导和希望,我来到了当年古城武都。

正是黄老师这种深藏的关爱之心让我在千里之外的穷乡僻壤倍感温暖而不气馁。记得在学校的时候,黄老师就曾跟我说,他知道我的特点是勤奋、 认真加富有理想主义色彩。黄老师用他自己从协和毕业到上海工作后从理想主义色彩走出来的人生经历告诫我,勤奋是第一要紧,业精于勤嘛。认真也是要的,但是 理想主义要少些。对我的勤奋他毫不怀疑,但是要脚踏实地,又要在实际中坚持认真。

安化公社司家坝大队杜家坝生产队地处武都城外贫瘠的米仓山下,我在这参加了与农民“三同”的一年锻炼。正是黄老师的那句“要脚踏实地,又 要在实际中坚持认真”,让我坚持晨起摸黑和老乡一同背粪上山。我常常是背粪爬坡上到高高的山顶,才看到从武都出发的班车正慢慢地沿着盘山公路一层一层地爬 上山来。我白天和农民们搞科学种田,开沟条播,挖渠引水,自己步行三十里去城里的县革委为生产队申请无偿的打井设备,晚上在煤油灯下时而读报, 时而读高等医学院校教材。生产队长说,多少年来没有见过像我这样的“驻队干部”。

再后来黄老师来信告诉我,他即将被下放到江西永修“五七”干校去“劳动锻炼”,他已经委托他的女儿文美代他与我保持通信。从文美的来信 中,我仿佛看到了年逾花甲的黄老师在干校的砖窑边冒风雪、顶酷暑搬砖坯的情景。1971年5月,黄老师从“五七”干校奉调回京,总结医科院建院以来的工 作,并参加业务组,处理日常事务。

1971年初夏,我在给黄老师的信中提到这里光山秃岭, 数百年来树木被砍殆尽,水土流失严重。泥石流象脱缰之马一样从山上奔腾而下, 远离河滩都能听到如雷声的咆哮,给这贫困之乡进一步带来了生命财产损失。不久,黄老师亲自从北京寄了一双塑料凉鞋给我,让我在泥石流过后在河道中淌水走路 用。这是一双普通的黑色塑料凉鞋,大学时不少同学已经有了,我当时没钱,从来没有买过。从公社邮局取回包裹的路上,我抱着这双凉鞋,一路心潮起伏,连我的 家人也没有想到的,黄老师他想到了。这位不是亲人的“远方亲人”胜过我的亲人啊!日后我穿着它多少次淌水过河时,是黄老师的关心让我在泥石流中行走不再害 怕,就算直接踏在高低不平的尖石头上,心里也感到安稳、踏实。

1980年8月合影,左起:徐春棣、张孝骞、林巧稚、牛满江、黄薇、黄家驷。

恩师鼓励,重回协和

一年后, 我又被分配到武都专区最南部、也是最偏僻的文县。文县旧称阴平城,山谷迭宕、江河纵横、森林繁茂,境内地形的复杂性和气候垂直分布的多样性造就了丰富的生 物种群,尤以出产中药材著称。黄老师从北京寄来了《常用中草药图谱》,鼓励我向中医学习,识草药,因地制宜积累知识。我还是白天在县医院上班,晚上不间断 地在宿舍读书,包括中医教材,还到县医院中药房去学如何炮制中药。下到乡村时,我就跟公社卫生院的中医大夫、中药房抓药的出去认草药。这时候,我工作的县 医院病房里一位老大夫主管的两个患儿过世。这一男一女两个幼儿来自同一家庭,患有麻疹肺炎,因静脉滴注四环素时间过长,并发二重感染,抢救无效先后死亡。 我看在眼里,为自己的无力十分难过。我在信中告诉黄老师,自己在学校学得太少,力不从心。黄老师在信中指点我,除了坚持不懈地读书以外,要向有真才实学的 同事讨教,也要争取有进修的机会。

1973年秋天,在邓小平复出的大气候下,经黄老师和章央芬教务长等原医大领导的努力,协和医院(时称首都医院)准备招收原医大同学回炉 进修。九月初,黄老师特地从北京发来电报,要我尽快到北京协和医院报到。我所在县医院主管业务的副院长竟横加阻挠,后来经县革委组织部长和从北京下放的全 国总工会老干部、县卫生局长批准,我才得以加入到这第一批医大同学回炉的队伍中。当我又一次长途跋涉,翻越高楼山、米仓山,经武都来到宝成铁路上的陕西略 阳车站,再次将黄老师送我的藤条箱和我心爱的教科书交付托运,登上北去的列车后,我的心已经迫不及待地飞到了黄老师的身边……

1974年建国25周年时,黄老师出席了周恩来总理在人民大会堂主持的盛大国庆招待会。我见到黄老师时,正是他出席国庆招待会后回来。谈 到被病魔折磨得十分消瘦的周总理,黄老师的眼角泛着泪花;谈到总理提到要建设四个现代化的宏伟目标时,黄老师又显得格外激动。当时,黄老师并没有透露学校 在酝酿我们这批医大同学回炉进修的事情。他曾经向周总理面陈过并得到总理默认。1973年10月至1974年底,我在协和度过了难忘的回炉岁月。在结束回 炉返回甘肃的时候,黄老师又亲自手书一封,写给他在医科院第一期西学中班上结识的甘肃省卫生局的一位副局长,推荐我们这批有志进取又可造就的年轻医生到省 级教学医院工作。此事后来虽无下落,但黄老师对我们的关怀并没有到此为止。

粉碎“四人帮”以后的第二个春节,我在北京黄老师家中听黄老师讲,国家准备在适当时机恢复研究生考试制度。黄老师要我回去好好复习,争取 考回医大来。1978年初,春寒料峭,我在文县医院每天工作之余,全力以赴地进行着复习;春夏之交,我在当地参加了这次文革后的首次研究生考试的初试。六 月底七月初到北京参加复试时,黄老师欣慰地告诉我,我的英语、专业课、政治的成绩都在全院前1至3名,基础课成绩也属良好,总分在这次考生中名列前茅。黄 老师说:“复试成功的话,你就能回医大了,协和医院很需要你们这些人回来。”在离开医大八年之后,在黄老师的指引和关怀下,我们终于又可以聆听协和医大基 础课老师和协和医院临床教授们的教诲了。

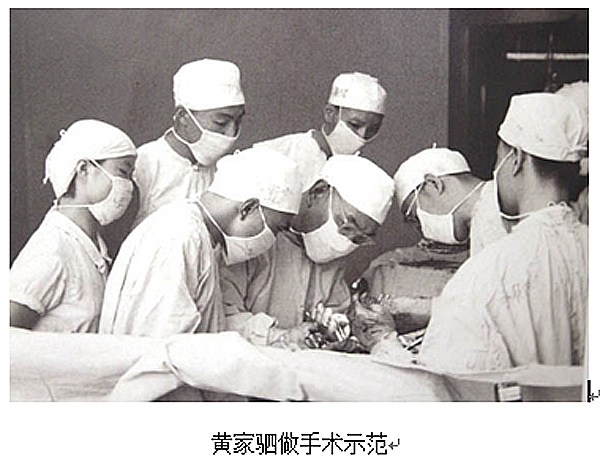

黄家驷做手术示范

师傅领进门,修行在个人。在研究生的第一年基础课中,我和其他一些医大同学与黄老师有不定期的见面机会,或在他的办公室,或在他家中。他 向我和其他一些医大同学了解研究生课程和生活的情况。有一次他叫我到他家里,把由他主编并签名的新版外科学教科书赠送给我。进入临床后,见到黄老师的机会 就少了,但是协和老师对我的言传身教同黄老师对我的教诲一样,日复一日,在我的脑海中留下了不可磨灭的印象,成为我终生仿效的楷模。

1981年底,在院校的三楼广场,黄老师十分高兴地和我们改革开放后第一届毕业的研究生合影留念。1984年春节我向黄老师拜年时,黄老 师对我以协和医院第一名的成绩考取卫生部世界卫生组织奖学金(WHO Fellowship)名额十分高兴,还预祝我出国学习圆满成功。

一直工作到生命的最后一刻

在黄老师这次心脏病突发之前,我和他最后一次见面是在1984年春天的全国政协会议期间。那晚,我去黄老师家看他,虽然他会务繁忙,对政协委员的提案仍谈兴甚浓,多有评论,爱国之心跃然可见。言谈之中,得知他心脏不适,需要带药服药……

1984年5月14日上午九时许,我正在北京协和医院东单老门诊楼六楼的外宾高干门诊当班。刚看完一位外宾,面色苍白的黄老师由外宾医疗 科副主任张尤局大夫扶着缓缓走了进来。张大夫说,“黄院长心脏不舒服,请你先给黄院长看看。”我上前扶着黄老师躺到诊查床上,戴上听诊器听诊,但居然听不 到心跳。我心想:不好,室颤!?

我立刻开始做心脏按压,同时大声疾呼,叫护士推抢救车过来,并叫上隔壁诊室的周志超大夫一起来抢救。嘱咐护士准备好心脏三联注射,由我做 心内注射。外宾医疗科立刻呼叫全院抢救系统。在我和周志超全力抢救的同时,心内科吴宁大夫、麻醉科、急诊科等的教授们都第一时间赶来了。经过连续两次的电 除颤,黄老师的心跳才得以恢复,自主呼吸也恢复了,静脉通道打通了。

这时候,方圻主任、戴玉华大夫闻讯赶到,院领导到了,医科院吴阶平院长也赶到了,卫生部钱信忠部长来电了。抢救现场立即成立了由吴阶平牵 头、包括方圻主任和几个科室的教授们组成的抢救小组。我作为第一线第一时间的抢救大夫也成为抢救小组里唯一的主治医师级成员。我看到黄老师的眼睛睁了开 来,嘴角动了动,好像要说啥但没有说出声,紧接着眼睛又闭上了。注视着他苍白的脸庞、稀疏的白发,我禁不住热泪盈眶。尽管抢救现场不允许我思绪万千,但黄 老师和我这些年来的师生之情仍然一幕一幕地闪现在我的脑海中。

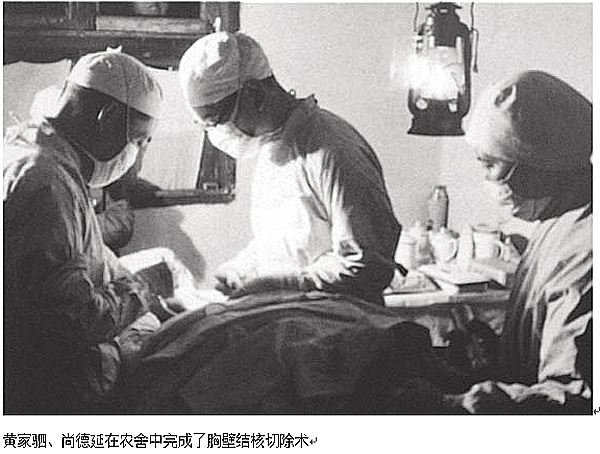

黄家驷、尚德延在农舍中完成了胸壁结核切除术

抢救已经进行了五个多小时,黄老师就静静地躺在我身边的抢救床上。到下午3时许,抢救小组领导还正在考虑是否要将黄老师移动到病房时,黄 老师再次出现心跳骤停。抢救小组全力以赴,采用多种措施,但仍未能挽救黄老师的生命。写完黄老师的“急诊抢救死亡记录”,签上我的名字后,我已经涕泪横 流。透过眼前的心电监护仪器,我在泪眼中注视着黄老师慈祥平静的遗容,仿佛他还在跟我说话。

抢救现场清理完毕,人们也已经纷纷离开,但我还是久久不愿离去,好象黄老师在那里安详地睡着了。黄老师是“鞠躬尽瘁,死而后已”的身体力 行者,一直工作到他生命的最后一刻。令我没有想到的是,黄老师是以这样一种方式突然离开我们,黄老师自己也没有想到他会这样离去。寻遍他的遗物,家人找不 到他的遗嘱。而我作为他的学生和朋友,竟亲手送他走完了人生岁月的最后一程!我真的觉得我的心要塌了!永别了,我敬爱的黄老师,我真挚的朋友!

当天(1984年5月14日)傍晚,新华社发布了一条简短的讣告,大意是:我国著名医学家、医学教育家、中国医学科学院名誉院长黄家驷教授因突发病医治无效于今天下午在他学习、工作了一生的北京首都(协和)医院逝世。

恩师教导,伴我一生

悲痛地告别黄老师之后,我一步一步踏上了出国进修之路。我于1984年10月16日离开北京赴美国旧金山UCSF。在UCSF的一年 WHO Fellowship结束后,我又接受了匹茨堡大学提供的博士后培训,在匹茨堡大学度过了三年临床博士后生涯。这三年中,黄老师“医道精于勤”的教诲常回 想在我的耳边。可以告慰黄老师的是,我在匹茨堡大学三年的临床和实验室研究工作都取得了成果,从多个方面为回协和工作积聚了力量。

1989年初,我在协和晋升为内科高级职称。同年年底,我离开了协和,继续前往美国工作。这些年来,我曾耕耘在实验室和临床研究的领域中 并有所建树,也曾奋力通过Board考试进入美国食品药品管理局(FDA)工作,成长为资深临床评审。把黄老师所教导的“对病人要爱”化作对公众的负责, 把“医道精于勤”化作对多个新药的深入钻研,替我们的病人牢牢把住新药上市前后的安全审查关口。

这些年来,我深深感到,时代风云变幻莫测,历史恩怨激荡沉浮,唯有人间真情才能天长地久。很多时候,我总觉得黄老师没有走,他在看着我、 他知道我的每一件事情。每次想起黄老师,就想起他对我的关怀和教诲“对朋友要真,对病人要爱,医道精于勤。”每念及此,我就感到无穷的温暖和力量。

有黄老师这样的师长和忘年交,我何其幸哉。黄老师传授给我的,是像他那样真诚的秉性,是像他那样热爱病人和珍惜生命的天性,是像他那样对医道精益求精、永无止境的追求。

近日,我常梦中见到黄老师。2014年1月13日凌晨4点多钟,我在朦胧中看到他在自家楼上,身着深色呢子中山装,跟我握手说,方国栋 啊,预祝你这次赴美学习成功。然后拿着文件皮包,下楼而去,消失在我的视野中。梦醒时分,我仍沉浸在无尽的思念中,敬爱的黄老师,我愿在此以我思念您的心 写成这一纸祭文,并将此文献给您。

敬爱的黄老师,虽然我只是您桃李天下时成千上万中国医学生和年轻医生中的普通一员,也只是您悉心培养过的协和群体中的普通一员,但请您放 心,您和您的教导,您所倡导的协和精神,将会伴随着我一生;我将继续追随您的足迹,春蚕到死丝方尽,对朋友真,对病人爱,对医道精益求精,永不休止。

敬爱的黄老师,我们协和校友永怀想念您!

后记

本文草成之后,我请黄家驷老师的家人批评指正。黄老师的儿子黄文昆在回答邮件中有下述对父亲的简短文字:“文革”中,他因“复辟旧协和” 挨批;过后,他竭尽全力于医大的复校和老三届学生的成长,回炉、招研和放宽考研的年龄限制等,以及后来开展国际交往,学术交流,送出去、请进来,不知默默 做了多少工作,言行轻描淡写,从不张扬,办的都是实事,毫无虚荣。对学生、同事和朋友,他都是尽其所能,有求必应。这是我们在家里长年目睹的。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言