2011 AHA之右心系统进展

2011-12-23 MedSci原创 MedSci原创

者:同济大学附属上海市肺科医院 荆志成 来源:中国医学论坛报 美国心脏学会(AHA)年会释放出的信息量很大,仅右心领域进展就令人目不暇接。闲暇之时笔者不禁忧虑:当前我国心血管领域原创性理论和技术研究显得不足,操作例数往往是国内学术界“比拼”项目,对科学进步贡献最大因素——革命性的新理论和新技术——常被忽略。客观、设计良好的科学研究才是推动国家科技进步的原动力! 近半数国际肺动脉高

者:同济大学附属上海市肺科医院 荆志成 来源:中国医学论坛报

美国心脏学会(AHA)年会释放出的信息量很大,仅右心领域进展就令人目不暇接。闲暇之时笔者不禁忧虑:当前我国心血管领域原创性理论和技术研究显得不足,操作例数往往是国内学术界“比拼”项目,对科学进步贡献最大因素——革命性的新理论和新技术——常被忽略。客观、设计良好的科学研究才是推动国家科技进步的原动力!

近半数国际肺动脉高压右心衰竭研究学者,来自心血管领域。参加AHA年会,是跟踪此领域最新进展的重要途径之一。

以往AHA年会关于右心衰竭的口头和壁报报道内容一般不多。然而,随着心血管研究热点频现于肺血管和右心室研究领域,在AHA 2011年会上,与右心相关的各种报告数量明显增加,着重于探讨右心发育和病理、心血管影像学及心力衰竭的机械治疗等。

我的感受——

“美国胸科年会(ATS)多是针对呼吸科医生的研究,AHA年会的报告更多体现了心血管系统的特点。研究肺血管疾病的医生,如果听完ATS年会,再来AHA年会学习,就可以从更加“立体”的角度,全方位深入理解肺循环系统和心脏之间的关系,达到有如苏轼所言“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”的意境。”(编者注:我报曾于2011年5月19日和11月17日对上述两项大会进行现场报道。)

右心室胚胎发育、缺血、被动肥厚之后的冬眠

一些来自美国、加拿大和欧洲的专家报告了一些基础研究的最新结果,令人耳目一新。

左、右心室在胚胎发育时起源并不相同,右心室并非简单的“变薄的左心室”,在其缺乏力量的表面隐藏着一套应急、可被激活的“胚胎基因套装”,在右心室遇到高肺阻力而功能发生障碍的时候,这套基因将会被激活。虽然目前激活途径尚未被发现,但显而易见,这个基因系统激活的途径将成为未来治疗靶点。

此外,右心室扩张和肥厚这两种病变看起来表面相似,但肺动脉压力相似、年龄相近患者的心功能却有很大差别,原因何在?

荷兰专家发现,右心室心肌存在两套肥厚和扩张机制。其一为心室逐渐扩张和肥厚,心肌内部的微小血管分布逐渐跟踪改变,肥厚右心室缺血并不严重,可较长时间耐受升高的肺阻力,而不发生功能衰竭,例如艾森曼格综合征。

还有一些患者的右心室心肌肥厚和扩张速度较快,部分心肌缺血迅速而进入冬眠状态。冬眠的右心室心肌会激活糖酵解,发生缺血代谢性心肌病,加速右心衰竭。对经现代药物治疗的患者进行跟踪随访的研究发现,随访期间死亡患者与幸存者的肺血管阻力竟然区别不大,主要区别在于死亡者的右心室射血分数明显较低。看来相同的肺血管阻力,因为患者本身的适应时间及速度不同,右心室功能结局随之不同,此研究结果着实令人讶异。

代谢性治疗、特别是抑制丙酮酸脱氢酶激酶改善葡萄糖的氧化是目前比较引人关注的研究方向,至少经动物试验和小部分病例资料初步得到证实,从而引发了全球肺血管疾病研究学者对右心肌灌注和代谢的关注。

评价右心室的新“点子”从心血管影像学实验室中来

右心功能变化是肺动脉高压患者病情恶化的关键原因,如何评价右心室功能是临床医生迫切需要解决和量化的重要问题之一。

直至2005年,美国超声心动图学会发表的指南还主要针对左心室功能,对右心的研究可谓是凤毛麟角。最近5~6年,巨变发生,2010年再发表的指南引用了近年来的大量新文献,其中很多重要研究均针对右心室。指南基本确认超声等影像学评价右心的诊断方法可以在临床常规推广应用。同时,磁共振成像(MRI)也在右心研究领域推陈出新,配合超声心动图将右心室解剖和功能变化逐渐一一揭示。

为何右心长期无法被研究透彻?主要和右心解剖及其重构后的病理变化有关。右心呈新月形,复杂而不规则,特别是肺动脉高压导致其重构类型并非向心性重构、而是离心性,结构缺乏对称,无法借以几何图形建立数据模型。

此外,右心室运动也与左心室不同,右心通过纵向肌纤维收缩使心底部向心尖运动从而排出血液。因肌纤维主要分布在肌肉表层,右心运动更像是“拉风箱”。正常右心室运动产生的动能其实并不多,可以被忽略;然而,即使肺阻力轻微增加,即会对右心室产生严重伤害;一旦肺阻力增加速度迅速,在右心室无法重构适应的情况下,患者可以迅速猝死,其实并非如同我们想象那样,会出现严重的肺动脉高压。

目前超声心动图可以在二维和三维层面评价右心室,但目前最大的挑战是缺乏正常值,特别缺乏基于体表面积、体重、人种等的定量化研究,大多数临床医师仍然根据自己的经验,来判断他们所获取的各种异常数据是否确有价值。在此方面,本届会议的下述研究取得了重要进展。

右心室显像最佳时的心尖四腔心切面,可以帮助临床医生获得右心室切面的收缩、舒张后面积变化比值(FAC),后者为二维超声评价右心功能的重要参数,其应用价值最近被很多研究得到证实。FAC结合三尖瓣环收缩期位移(TAPSE)可较为准确地评价右心室功能,并对患者的预后做出准确估测,一般来说,FAC<35%及TAPSE<1.6 cm可确认右心功能异常。

三维超声可以更准确地获得右心室射血分数,通过心尖旋转构建圆锥体,将右心室切面分成至少8个层面,建立数学模型计算右心室射血分数,虽然这种方式与心血管磁共振成像(CMR)进行头对头比较对数值仍然有些低估,但已展现出令人兴奋的前景,估计很快能够应用于临床。目前三维超声估测出右心室射血分数<44%,即可被认为是右心功能低下。

CMR的价值得到与会专家的进一步肯定。今年,《循环》(Circulation)杂志发表了CMR测量无心脏疾病患者的右心房、右心室内径和容积的正常值,为CMR进一步评价肺动脉高压和右心衰竭患者提供了非常重要的参考依据。有点评专家评论道,这些正常值的提出将同时会使超声研究者从中获益。

此外,CMR对心腔容积的测定更加精确,可重复性强,并且由于其高精确度的特点,可明显减少临床研究需要入选的患者人数,这一点备受临床专家瞩目。

CMR还可借助弥散光谱肌束图像技术,检测到左、右心室内部纤维化的分布,对可疑局部心肌定位标记,从而分析出心肌局部功能,清晰分辨心室内膜和外膜及发育不良心肌。在3T、7T等更强磁场状态下,CMR甚至能监测心肌灌注及代谢显像,为分析心肌缺血和评估重构带来很大便捷。

最近4D血流MRI技术带来了更多技术革新。不过,令人遗憾的是,上述这些进展在国内还处于耳闻阶段,谈不上临床广泛应用。

目前针对右心室衰竭的机械装置如雨后春笋般发展起来,尽管很多并不成熟,但却给人留下深刻印象。对于临床医师,目前亟需行之有效的手段改善右心室衰竭所致循环衰竭;对于科学家,右心室解剖、生理、功能研究领域充满了各种挑战性问题。

右心衰竭相关机械辅助装置和技术

美国匹兹堡和荷兰阿姆斯特丹两组医师采用经皮置入右心室辅助装置,治疗了相当多的终末期右心衰竭患者,并取得了不错的成果。

该装置通过静脉系统在右心房和肺动脉之间安装一个泵和21 Fr 管道,机械泵直接将血液从心房送入心室,大约可维持3.5 L/min的心输出量,此系统最大功率可维持5 L/min的心输出量;绕过了衰竭右心室,可使其得到充分的休息;置入前提是患者必须有良好的左心功能。

目前该技术遇到的问题为可能发生肺栓塞、因抗凝或致出血、操作技术相对困难、管道容易脱位造成前、后移而引起并发症。当然,目前已有一些对策旨在改善上述缺憾,使更多的终末期右心衰竭患者接受了这种治疗。

唯一令人感到疑虑的是,本技术对肺血管病变非常严重的患者并非最佳策略,因为心输出量的改善增加了肺血流量,令肺血管很难承受。然而,对于右心室梗死、心脏切开术后出现的循环问题,这是一项非常好的治疗技术,有很好的应用前景。

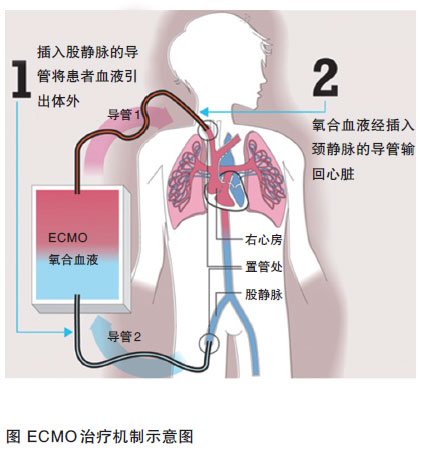

德国汉诺威一组医师对严重肺高压、右心衰竭终末期的患者予以了体外膜肺氧合(ECMO)治疗,效果很好。虽然接受治疗的患者有出血风险,须卧床制动,但在操作过程和安装ECMO之后,患者均能经口进食保持营养,不需要插管,可持续保持清醒和自主呼吸,操作也不繁琐。经治者病情良好,接受了双肺移植,长期随访结果令人满意。该治疗手段应用前提条件为肺移植小组专家有计划接受这些患者进入移植等待名单。

加拿大多伦多一组专家报道了他们应用“新肺”装置的经验。他们将一些血流动力学不稳定的循环衰竭终末期患者转移至手术室,在局部麻醉下经股静脉安装ECMO,稳定血流和氧动力系统之后,在全麻状态下切开胸骨,将21 Fr管道系统置入肺动脉和左心房,依靠右心室动力将血液送入肺动脉,进入“新肺”。血液进行氧合后直接进入左心房,随后ECMO治疗终止,胸腔被关闭。

由于此系统为低阻力系统,经治者的右心功能恢复很快,N末端脑钠肽前体水平基本在术后1个月左右恢复正常。此外,由于此系统无需配置中心泵,患者可在病房内携带该系统走动,生活质量得以改善,可维持相对较长的治疗时间。

该治疗需要患者必须有较好的左心功能;需要全麻和ECMO支持;需要胸骨切开;过程比较繁杂;对术者操作技术要求较高,需要在实力雄厚的医疗中心才能开展。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#AHA#

42