“爆米花征”脑干海绵状血管瘤反复出血的高危因素有哪些?如何避免?

2022-12-30 INC国际神经科学 INC国际神经科学 发表于安徽省

对于脑干CM患者,应结合患者出血时的临床表现、再出血风险、手术并发症风险以及疾病自然史等因素个体化选择保守治疗、外科手术、放射治疗或药物治疗等措施。

“为什么我这脑干出血会反复发作呢?“

“反复脑干出血会后遗症会很明显吗?“

“脑干出血会有什么危险因素吗?可避免吗“

“等出血有症状、后遗症再手术吗”

如上等问题都是很多患者常问常忧心的问题.……在INC的所有患者中、许多经历了反复的出血和后遗症影响,经年累月的反复脑干出血导致了视力、肢体运动感觉功能障碍等,可严重影响了工作生活,我们就有患者40年中反复出血,20岁即确诊了脑干海绵状血管瘤,直到60岁才得巴教授手术全切了,只感生命的无常无奈、却也幸也温情眷顾,只可惜要能早30年手术,生命也许会完全不同。

01

脑干海绵状血管瘤反复出血案例解读

王先生,40年脑干海绵状血管瘤病史

逐渐演变到了视力下降、肢体无力麻木严重影响生活

第一阶段:20岁右眼眼球内翻出不来,在当地医院住院进行针灸中医治疗1个月恢复,数月后复发再次入院治疗, 第三年在医院激素治疗1个月后服药1年后恢复正常,但是开始产生复视,已发现脑干部位海绵状血管瘤。

第二阶段:40岁开始,视力逐步衰退,脚手麻木,复视程度加深,住院治疗,同样使用激素治疗,半月不到,血糖升高,停止治疗后做伽马刀手术,治疗效果基本无效。

第三阶段:50岁到60岁,断断续续出血,住院治疗5次,走路不稳,18年7月最后一次住院恢复治疗,出院后明显感觉视力复视加重,走路稳定性越来越差,很容易产生精神紧张,行动不受控制。

第四阶段:轻松环境下语言表达能力尚可,复视情况严重,神经紧张,运动功能障碍,四肢无力,平衡感很差。

INC国际教授手术全切脑干海绵状血管瘤

INC德国巴特朗菲教授于2021年5月来华疑难手术示范。5月21日,60岁的王先生在苏州大学附属独墅湖医院接受了由“巴教授”亲自主刀的脑干海绵状血管瘤切除术。导致王先生反复出血的脑干海绵状血管瘤病灶得到全切,王先生术后第二天就转出了ICU,术后第三天就可下床活动,可正常进食,无新发神经功能损伤,术后两周出院。

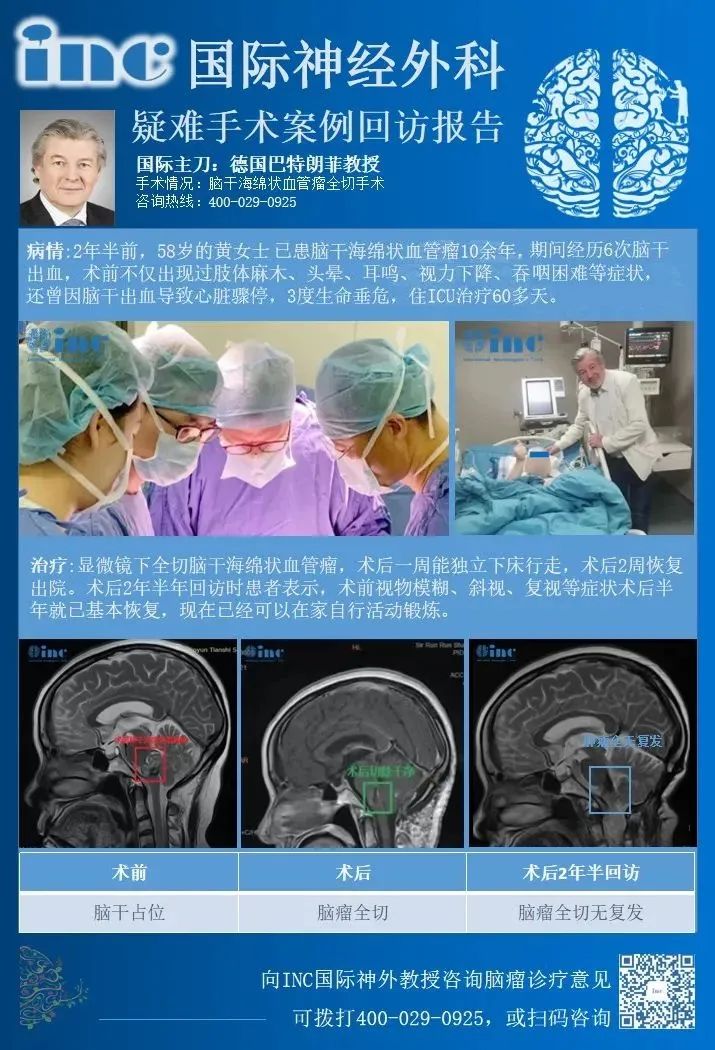

黄女士,10年6次脑干出血

3度生命垂危,住ICU治疗60多天

第一阶段:13年前,黄女士因颈椎不舒服去医院检查核磁时发现有脑干海绵状血管瘤,当时无其他症状,所以未给与重视。

第二阶段:2016年7月,黄女士开始感觉头晕,继而出现左侧肢体麻木,就诊于当地医院行头颅CT示:脑干海绵状血管瘤并出血,随后就诊于国内某知名医院,医生表示出血位置较深,手术风险很大,建议保守治疗;同年10月,再次出现头晕、肢体麻木等症状就诊于当地医院行头颅CT再次显示:脑干海绵状血管瘤再次出血,治疗12天后出院。

第三阶段:2018年1月,原有病症加重,且出现吞咽困难,急诊检查显示脑干出血,同年2月再次脑干出血,3月因脑干又一次血出导致心脏骤停,住进ICU抢救治疗,66天后才好转出院。

第四阶段:2019年6月,黄女士出现头晕、肢体麻木加重,说话发音吃力,就诊于医院行CT示脑干出血,住院10天好转后回家调养,但一直有头晕、耳鸣、左手头皮及颈部发麻、左踝关节及左膝关节强直、走路不稳等症状。最严重的时候基本以卧床休息为主,站起来就头晕脑胀……

INC国际教授手术全切脑干海绵状血管瘤

黄女士一家人在INC国际神经外科医生集团的安排下顺利入住巴教授国内手术示范医院。经历过详细的术前评估、国内外医生联合会诊讨论、术前沟通等一系列准备工作后,巴教授为黄女士安全顺利地进行了手术。

显微镜下全切肿瘤,肿瘤切除历时约1.5小时,手术顺利。ICU治疗时间:1天,可完全自主呼吸,术后第2天拔插管并转出ICU病房。术后无新发神经功能障碍,无并发症。术后一周,患者能独立下床、少量活动,面部麻木消失,一侧头部麻木感较手术前好转,发音较术前好转,无其他手术相关并发症,术后10天左右顺利拆线。术后两周出院。

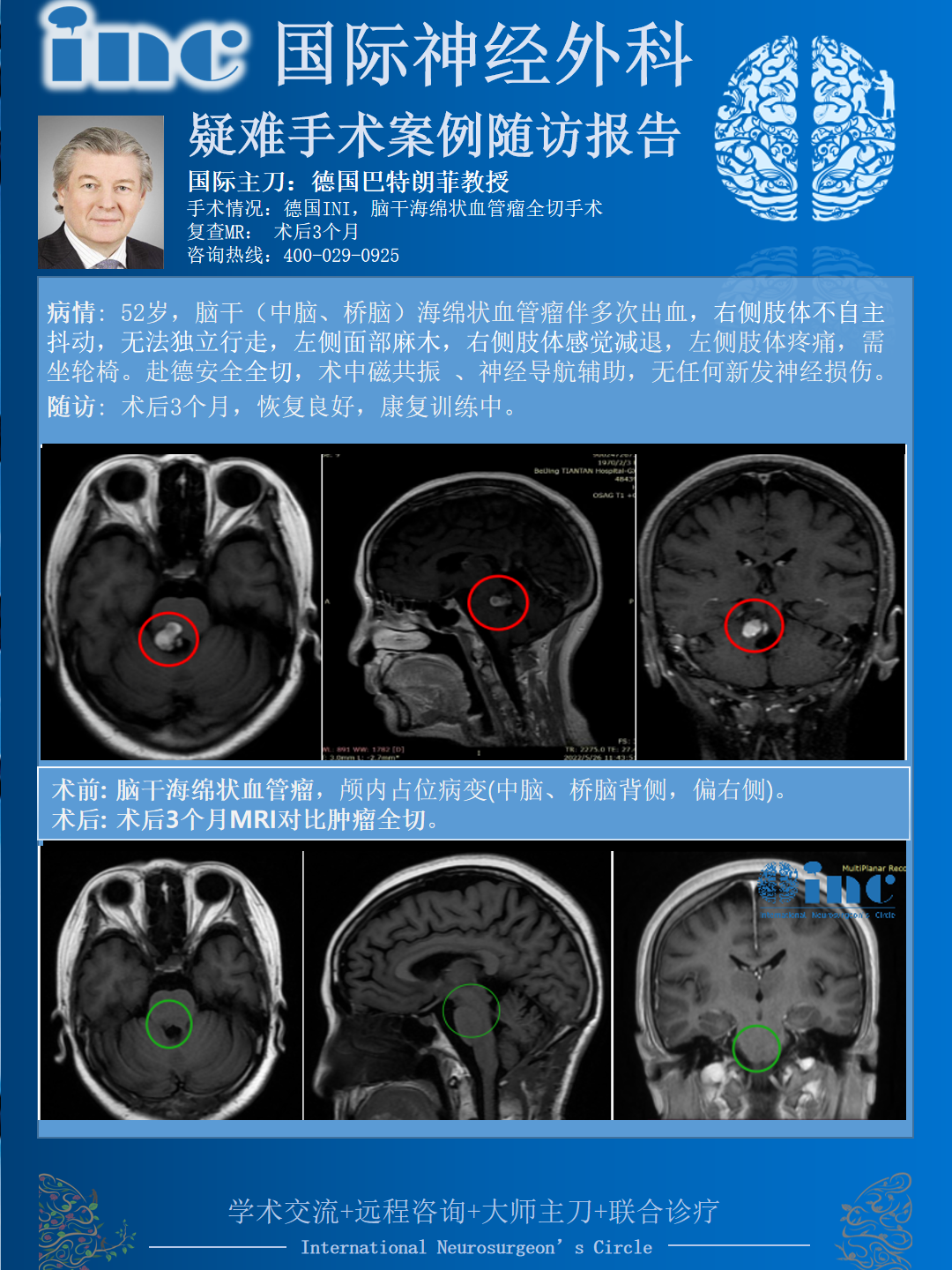

林女士,2年内数次出血

左侧面部麻木,致瘫、轮椅为伴

第一阶段:2020 年 3 月 20 日,林女士运动时突发头晕伴左侧下肢疼痛,到当地医院就诊,行头颅 CT 提示:脑干出血,量不多。后行 MRI 平扫加增强提示:脑干海绵状血管瘤卒中出血,建议林女士进一步治疗。未住院治疗,症状逐渐缓解。

第二阶段:2021 年 8 月中旬,林女士旅行时突然出现行走困难,右侧下肢行走时形态扭曲,紧急送到当地医院就诊,考虑腰椎问盘突出,经治疗无缓,复查 MRI 提示海绵状血管瘤无变化,症状逐渐缓解。

第三阶段:2021 年 12 月 30 日,因再次出现行走困难行伽马刀治疗,治疗后症状无明显变化。2022 年 3 月 11 日,林女士出现右侧下肢不自主抖动,无法独立行走,在当地医院复查CT 及 MRI,具体不详,未进行治疗,症状无缓解。

第四阶段:2022 年 5 月 19 日,再次复查 MRI 检查,考虑海绵状血管瘤较前有所增大,建议住院手术治疗。

赴德顺利全切脑干海绵状血管瘤

对于林女士的情况,巴教授远程咨询时这样评估:鉴于以往的病史和伽玛刀治疗,这是一个复杂的病例。如果在做伽马刀治疗之前就来询问我的话,我绝不会向这位患者推荐做伽马刀。另外,这显然也证实了我们长期以来一直很肯定的一个事实:伽玛刀并不能防止海绵状血管瘤以后的再次出血!必须进行手术。

在德国,巴教授为林女士成功全切血管瘤。术后第1天,在护士的搀扶下床行走康复。术后第2天,和家人报平安“我前天做手术,一切都好,谢谢大家关心”。术后3个月时,林女士恢复良好,回国后的她目前正在根据巴教授的建议积极进行康复训练。

三个月复查后MRI显示肿瘤全切

02

脑干海绵状血管瘤反复出血高危因素有哪些?

脑干海绵状血管瘤什么情况下会出血?

脑干海绵状血管瘤出血,

没有明确诱因、也无法预防

并非剧烈运动、血压升高时容易出血,

患者睡觉时也会出血,还可能引发脑干出血

当脑干出血量达10ml时,死亡率会接近100%。

因此,脑干出血后应及时治疗

对于符合手术指征的患者

建议尽快接受切除手术

因为反复出血造成的神经功能损伤是不可逆的

治疗时机则会直接影响患者预后

海绵状血管畸形(cavernous malformation,CM)是一种位于脑或脊髓的"桑葚样"病灶,周围有透明质酸化的毛细血管,伴有含铁血黄素沉积物和明确的胶质增生边界,脑干CM可发生于脑干的任何位置。在对脑干CM的自然史研究中,年出血率为2.33%~4.1%,而在手术病例系列研究中,患者的年出血率较高,为2.68%~6.8%。

脑干海绵状血管瘤往往表现为突发的神经功能障碍,可呈波动性的复发—缓解或进行性加重的病程。脑干CM的临床症状与病变的解剖位置密切相关,如动眼神经麻痹主要发生在涉及中脑的病变中,延髓CM通常表现为后组脑神经功能障碍。此外,脑干CM出血也可表现为头痛、头晕或恶心等不典型症状。

许多研究认为,既往有出血史、年龄(<35岁)、病变直径(≥10 mm)、女性等是脑干CM出血的危险因素。

CM可分为散发性和家族性,其中家族性CM占6%,其发生与CCM1、CCM2及CCM3基因的缺失性突变相关,三种基因的突变检出率分别为40%、20%及40%。家族性CM的基因突变检出率为94%,非家族性多发CM基因的突变检出率为67%。

遗传和环境因素在CM的发病机制中均起着至关重要的作用。家族性CM往往会伴随着另一种体细胞突变,也就是同一基因的第2个正常拷贝的突变或属于同一功能途径的另一个基因的第2次正常拷贝的突变,被称为CM基因突变的"二次打击"。在散发性CM发生的启动过程中,这种"二次打击"的突变形式往往发生于CCM基因中。血管内皮生长因子和炎性细胞因子也可作为导致CM形成的第二打击,甚至可改变既有病变的生物学活性,从而导致CM的进展。例如,血管内皮生长因子的过度表达,可导致毛细血管发育不良、内皮细胞增殖、血脑屏障通透性增加,进而导致CM的发生。同时,CM引起的血流动力学改变和静脉高压可导致反复的微出血,进而导致含铁血黄素的沉积,刺激血管生成和CM形成。静脉血管异常也是散发性CM的重要病因。此外,放疗亦可通过诱导血管内皮的增殖和扩张进而增加CM及其出血的发生率。

MRI影像学表现中的"蝌蚪征"、"铁环征"、"光环征"、"桑葚状"或"爆米花状"网状核心等可辅助脑干CM的诊断。三维重建技术和弥散张量纤维束成像可以帮助明确脑干CM与神经纤维丛的位置关系。同时,增强MRI图像上可出现相关的发育性静脉血管异常(developmental venous anomaly, DVA),常表现为"水母头征",从而可以较好通过影像直接明确诊断。

脑干海绵状血管瘤初始出血率及再出血率

不同研究中脑干CM出血率的差异较大。在一项前瞻性研究中,颅内CM的平均年出血率约为2.4%。Gross等认为脑干CM的年出血率为2.33%~4.1%。Cantu等的报道中,颅内CM的年出血率为2.33%。而Abla等和Chen等的研究中提出,脑干CM的年出血率为4.6%和4.7%。出血率的差异可能与入组标准、出血人群的聚集、出血定义的差异以及回忆偏倚等相关;另外,研究样本量小、随访时间短也可能会造成偏倚,影响CM出血率的准确性。在多项前瞻性研究中,招募了未经治疗的无症状CM患者进行保守观察,这些研究本身就存在着选择偏倚,排除了需要治疗且不能忍受后续观察的患者。

此外,并非所有研究都明确定义了出血和再出血。多项报道认为,出血发作是指患者在神经系统检查中存在明确的神经系统症状或体征,并在MRI影像中显示出CM出血或血栓形成。但Stark认为,以临床症状伴随MRI出血表现来定义出血,会导致出血率比真实情况偏低。另外,部分学者仅以影像学定义出血,而部分学者的研究中出血的定义较宽泛(如仅症状改变)。同时,正确判断出血时间才能提高出血率的准确性。部分学者认为脑干CM是先天性病变,也有学者认为脑干CM是后天性病变;若CM是先天性疾病,随着新病灶的出现,患者的出血风险可能会被低估。但是,许多研究由于无法确定病变发生的确切时间且忽略了CM是先天性病变的可能性,从而误判出血率。例如,Aboukais等在比较放射性治疗前后的再出血率时,以CM首次诊断的时间点为实验开始时间,这可能低估了真实的出血率。

在手术病例系列研究中,患者的年出血率可高达2.68%~6.8%。但由于外科手术病例系列研究主要是针对有症状性出血且被转诊至三级医疗中心进行手术治疗的患者,而忽略了无症状出血和不能耐受手术的患者;因此仍可能低估了一般人群中脑干CM患者的实际出血率。

首次出血后,CM再出血的风险会大幅增加。在几项临床研究中,脑干CM再出血的年发生率为32.7%~60%。Barker等的研究结果显示,再出血的风险在初次出血事件后短期内增加,但2~3年后再出血率将由每月2.1%降至0.8%,这种现象被称为"时间聚集"。Arauz等的回顾性研究中发现,采取保守治疗的患者每年再出血率为10%。最近一项针对44例有症状性脑干CM患者的回顾性研究提出,首次症状性出血后临床事件的年发生率为42%。

脑干海绵状血管瘤出血的危险因素

1深部CM出血风险可能更高:

Porter等认为深部CM(包括脑干病变)每例患者每年的临床事件发生率为10.6%,而表浅病变的每例患者每年的出血率约0%。位于非表浅或深部位置是CM出血的重要危险因素。虽然深部CM(包括脑干CM)与浅表CM在生物学上有相似之处,但是其临床过程往往更具有危险性。这是因为深部CM周围存在着更为密集的神经纤维丛和神经核团等神经组织结构,少量出血即可出现症状,更易被诊断出血,意味着其出血的发现率更高。但是,部分未严格定义出血概念的研究并未报道深部与浅表CM出血率的差异有统计学意义。

2既往出血史是再出血的危险因素:

研究发现,出血性表现是再出血的危险因素。Flemming等回顾性分析了292例颅内CM患者的临床资料,并随访患者的临床转归及影像学变化;中位随访时间为7.3年,发现既往有出血史是再出血的主要危险因素。2016年,Horne等纳入1620例脑干CM的Meta分析中,有症状和无症状的脑干CM患者的5年再出血率分别为30.8%和8.0%。Mathiesen等的一项回顾性研究中,34例保守治疗的深部CM患者中,23例有症状的CM患者每年出血率为7%,而11例无症状的CM患者的年出血率为2%;此外,无出血临床症状的患者比有出血临床症状者具有更为良性的病程。

3CM病灶直径、年龄及性别对出血风险的影响:

病灶直径是CM出血的风险因素。但不同研究中报道的病灶直径的界值存在差异,有学者认为病灶直径≥10 mm与出血风险高相关;另一项研究中报道病灶直径≥20 mm是出血的危险因素;亦有研究报道病灶直径>18 mm是再出血的危险因素。同时,CM的出血风险还与患者的年龄相关。Acciarri等发现,儿童(0~18岁)患者的出血率比成年患者更高。另有研究报道年龄<35和年龄>50岁与出血风险较高相关。此外,女性和怀孕也是CM出血的危险因素,可能与雌激素对CM生长和血流的潜在影响有关,但是其具体机制不明。

4其他导致CM的危险因素:

Li等对331例脑干CM的研究中发现,11例患者在饮酒(5例)或剧烈运动(6例)后12~24 h发生CM出血。导致CM出血的其他因素还包括家族病史和DVA。有研究发现,DVA是CM出血的危险因素,其可增加CM的侵袭性、促进CM的形成。Aoki和Srivatanakul也认为DVA有可能影响CM的形成和临床进程,且DVA与术后再出血相关。此外,多个病灶、病灶周围水肿亦会增加出血的概率,后者导致CM出血的机制包括静脉引流受损、增加病变与周围组织之间的血管连接或病灶侵袭脑干正常组织。Arauz等的回顾性研究中,应用单因素Cox回归模型发现,病灶位于腹侧位置并跨过脑干中线者再出血的风险更高。Denier等对163例家族性CM的研究中发现,CCM3基因突变患者比CCM1和CCM2基因突变患者的出血率更高。

03

脑干海绵状血管瘤反复出血如何避免及治疗?

脑干海绵状血管瘤治疗方式及预后

尽管脑干CM少量出血即可导致明显的神经功能症状,但大多数患者在初次出血或再出血后神经功能可恢复至其术前基线水平,甚至完全恢复。虽然伽玛刀治疗可降低再出血率,使患者获得较好的预后,但其放射剂量大,常导致该位置的放射性损伤,从而遗留症状、降低了完全恢复的可能性,鉴于伽玛刀手术或保守治疗后2年内CM再出血的风险均可降低,放射治疗的有效性仍存在高度争议。

对于脑干CM患者,应结合患者出血时的临床表现、再出血风险、手术并发症风险以及疾病自然史等因素个体化选择保守治疗、外科手术、放射治疗或药物治疗等措施。尽管手术可能导致较高的并发症发生率,但手术可降低再次出血的风险。为尽可能在切除病灶的同时避免神经、血管的损伤,应充分掌握脑干解剖结构、手术要点,最好寻求有较多成功手术经验的专家治疗。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

学习了。

32