俄女子报警称被“宠物小精灵”性侵,心理学家:这并不是什么稀奇事……

2017-03-30 佚名 生物探索

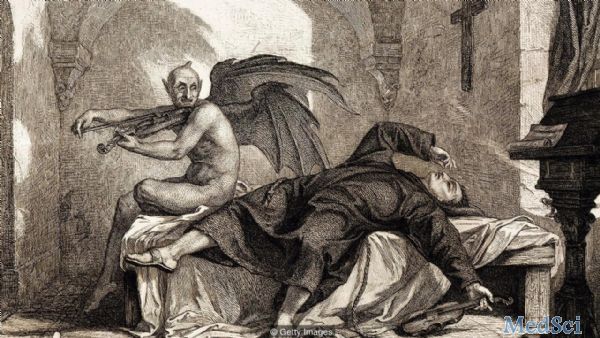

睡眠麻痹,中国俗称“鬼压床”,是一种颇带神秘色彩的生理现象。通常发生在半睡半醒之时。据统计,50%的一生中都至少发生过一次睡眠麻痹。睡眠麻痹病理机制不明确。压力,焦虑,紧张,疲惫,失眠都可能诱发睡眠麻痹……

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言