延髓(图2-4~图2-6)是脊髓上端延续而扩大的部分,故称延髓。

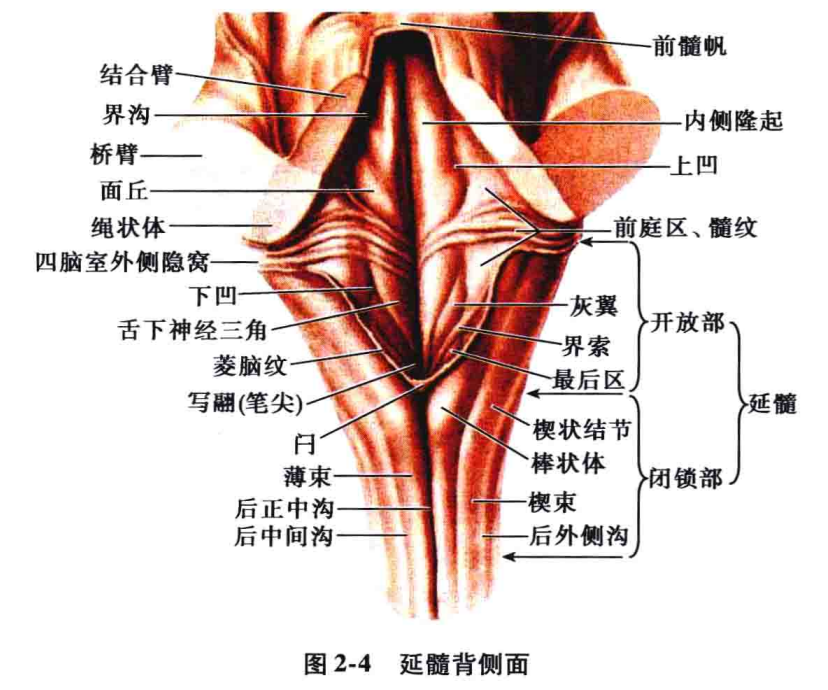

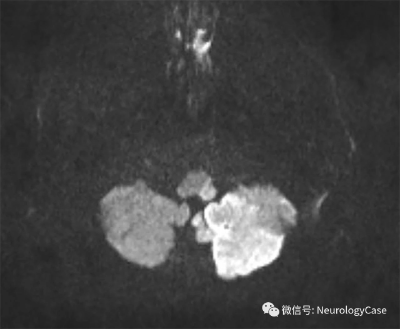

延髓形如倒置的圆锥,宽端向上与脑桥相续,窄端向下与脊髓相连,全长约3cm。其下端以枕骨大孔、第一颈神经根、锥体交叉与脊髓为界,背侧面以菱形窝的髓纹与脑桥为界,腹侧面以桥延沟与脑桥为界。延髓可分为上下两部,下部外形与脊髓相似,其内腔为脊髓中央管的延续,称闭锁部;上部的内腔向背侧开放,形成菱形窝的下半部,称为开放部。

1、在延髓的外表面有自脊髓延续的8 条沟与裂∶

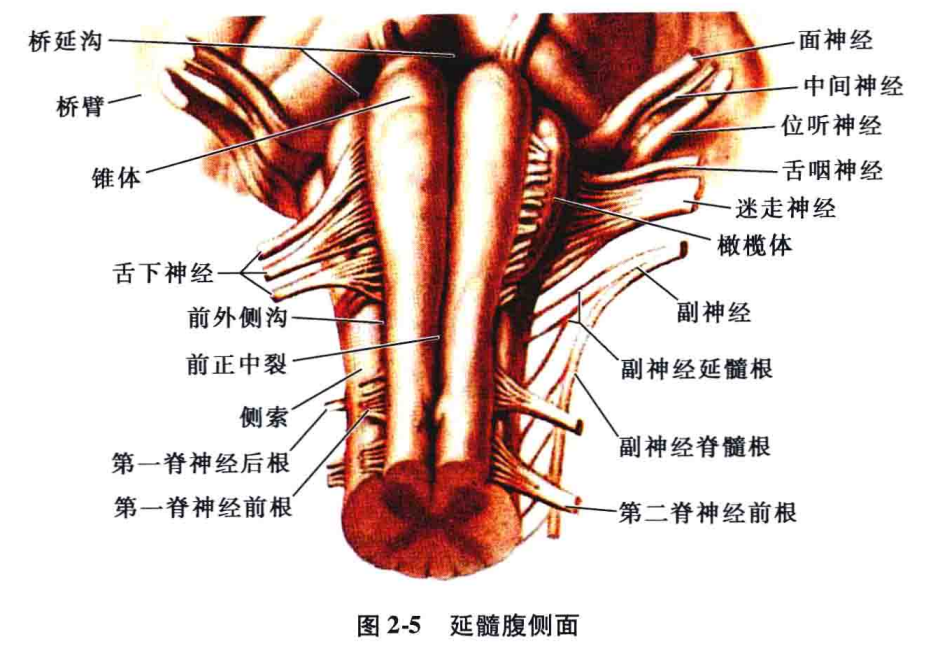

(1)前正中裂∶是脊髓前正中裂的延续,其前端沿腹侧面正中伸至脑桥下缘的桥延沟而终止。

(2)后正中沟:是脊髓后正中沟的延续,其前端延达菱形窝的下角。

(3)前外侧沟∶左右各一,位于橄榄体的前方,又名橄榄前沟,是脊髓前外侧沟的延续,该沟内有纵行排列的舌下神经根丝由此出脑。

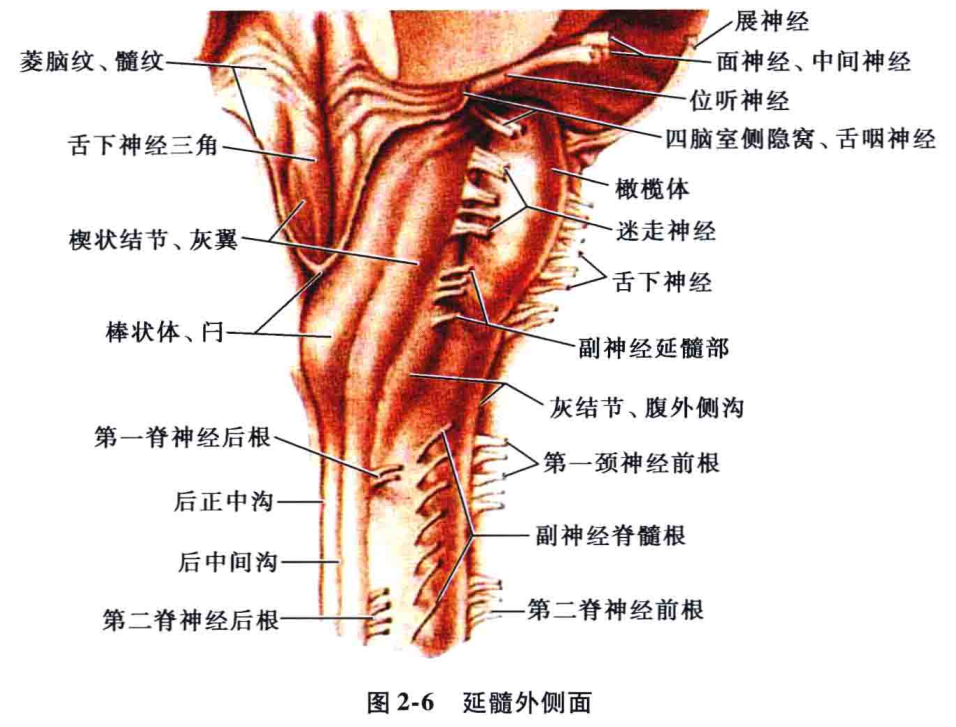

(4)后外侧沟∶左右各一,是脊髓后外侧沟的延续,此沟内无脑神经根丝出脑。

(5)后中间沟∶左右各一,是脊髓后中间沟的延续。

2、在延髓外形上有下列改变:

(1)在延髓腹侧,前正中裂与前外侧沟之间,呈棒状降起,称为锥体。

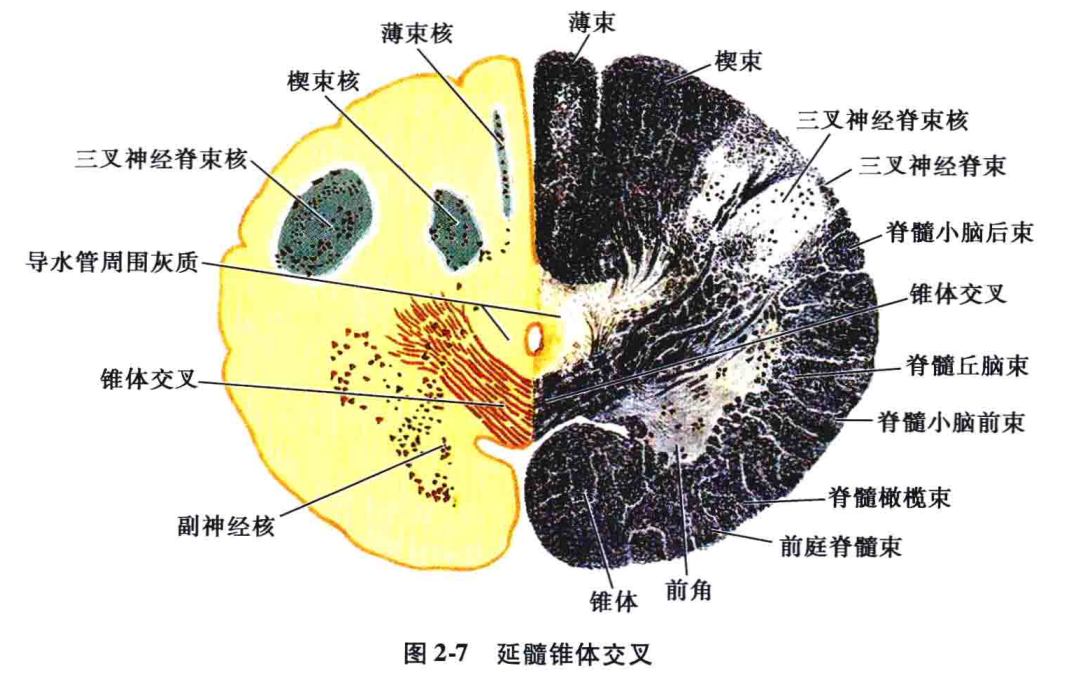

(2)在延髓与脊髓交界处的腹侧部,两侧锥体形成发辫状交叉,隔断前正中裂,称为锥体交叉。

(3)在锥体的背外侧有卵圆形隆起,称为橄榄体,其内有下橄榄核。

(4)在锥体和橄榄体之间的前外侧沟内,有舌下神经根丝在此出脑。

(5)在延髓闭锁部背侧面可见脊髓的薄束和楔束上行,各终于一个膨大,后正中沟上端的两侧是棒状体,其深部有薄束核;棒状体外侧连于楔束的膨大,称为楔状结节,其深部有楔束核。

(6)在楔状结节与橄榄体之间有一不明显的纵行隆起,即灰小结节,其深部有三叉神经脊束及其核(见图2-6)。

(7)菱形窝的下外侧界,是一斜行降起,它与棒状体和楔状结节之间无明显界限,此斜隆起由大股进入小脑的纤维组成,称为小脑下脚或绳状体。

(8)在橄榄体与小结节之间(此处也称为橄榄后沟),有一列神经根丝出脑,自上而下分别为舌咽神经、迷走神经和副神经。

(9)菱形窝(见图2-4)

1)组成:由脑桥及延髓背面组成,形成第四脑室底。窝的上部侧界是结合臂,下部两侧是绳状体、楔状结节和棒状体。窝底盖有薄层灰质,它与中央管、中脑导水管的中央灰质是连续的。两侧角相当于外侧隐窝。

2)分区∶在上下角之间有一条纵行的正中沟。在它的两侧有和它平行的界沟,把窝底分成内侧的运动区和外侧的感觉区。在菱形窝的中部有几条横行的纤维束,位干脑室下方的灰质内,即髓纹。以髓纹为标志,将菱形窝分为上、中、下三部。上、下两部皆呈三角形,髓纹所占据的部位是一个带形区。

3)结构∶①在菱形窝的上部∶界沟与正中沟之间有纵行隆起,即内侧隆起,其深部有内侧纵束等结构。内侧隆起靠近髓纹部有一对圆形隆起称为面神经丘。是由面神经膝绕展神经核所致。在界沟上端的外侧区,可见到蓝色斑点,即蓝斑,其内含有带色素的神经细胞团,是呼吸调整中枢的一部分。界沟在髓纹的上下部特别明显,而呈窝状,称为上凹和下凹,其深方为心血管中枢的一部分。②在菱形窝的下部:界沟与正中沟之间,有向内方走行的两条浅沟,将此区分为三个小三角区。内上方的一个叫舌下神经三角,其深部是舌下神经核。居中间的一个叫迷走神经三角或灰翼,其深部有迷走神经背运动核。下外侧的三角近似带形,称为最后区。在闩(菱形窝的下三角形如笔尖,故名笔尖。笔尖的尖端叫闩)两侧和最后区附近的网状结构内有血管舒张中枢。③在整个界沟外侧的大三角区,包括髓纹上下部分,总称为前庭区。此区深部含有前庭神经核,此区的外侧角有小结节,其内含有蜗神经核。

延髓下部在结构上与脊髓相似,但向上则逐渐复杂。除了腹侧部以外,其余大部分与脑桥被盖部延续。结构上的复杂化主要表现在∶①延髓下部出现两个交叉,即锥体交叉与丘系交叉;②橄榄体的出现和绳状体的形成;③脊髓中央管敞开为第四脑室。延髓内部有连接脊髓和大脑的纤维束通过,有舌咽、迷走、副、舌下四对脑神经的运动核和终止核,延髓内的反射弧的作用主要是对呼吸、消化、循环等器官的功能调节。根据延髓结构的配布,分为三个部分叙述。

1.延髓的主要结构:

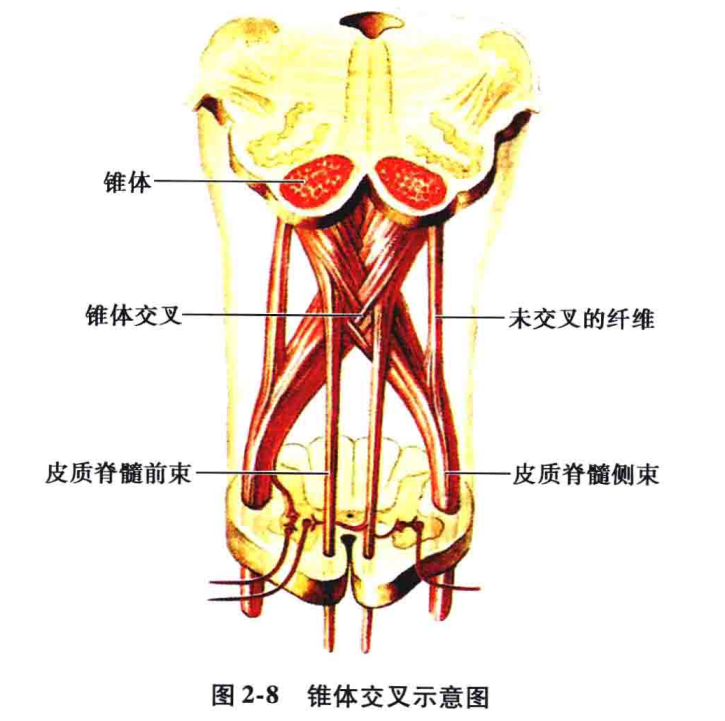

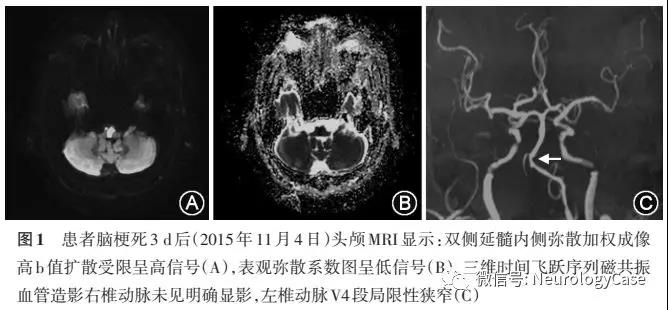

(1)锥体交叉∶由来自中央前回皮质运动细胞的纤维组成延髓锥体,至延髓下端形成花瓣式交叉,即锥体交叉(图2-7)。大部分(约75% ~90%)纤维交叉后,向背外侧进入脊髓侧索的后部,形成皮质脊髓侧束。由于锥体束的纤维交叉有先后之分,全部交叉在前正中裂约占6~7mm的间距。到上肢的纤维位于锥体束的背内侧部,先进行交叉,而到下肢的纤维则后交叉,位置靠近尾侧(这点之前的文章中详细讲到过:中枢神经系统疾病定位诊断图解——脑干精讲)。若在锥体交叉下部一侧发生病变时( 如脊髓前动脉发出的延髓旁正中动脉血栓形成)。可能出现同侧上肢瘫和对侧下肢瘫的现象,即所谓交叉性上下肢瘫。

锥体束小部分(约 10% ~25%)纤维不交叉,沿同侧前索下降,形成皮质脊髓前束。此外,尚有一部分纤维不交叉,而沿同侧下降,形成前外侧皮质脊髓侧束(图2-8)。这些始终不交叉的纤维,混杂在皮质脊髓前、侧束内,主要控制躯干肌,使躯干肌受双侧大脑皮质控制。所以当一侧皮质脊髓束受损时,只能引起对侧肢体偏瘫,但躯干肌并不瘫痪。极少数例子,其纤维全部交叉,有的完全不交叉,形成一对很大的皮质脊髓前束。

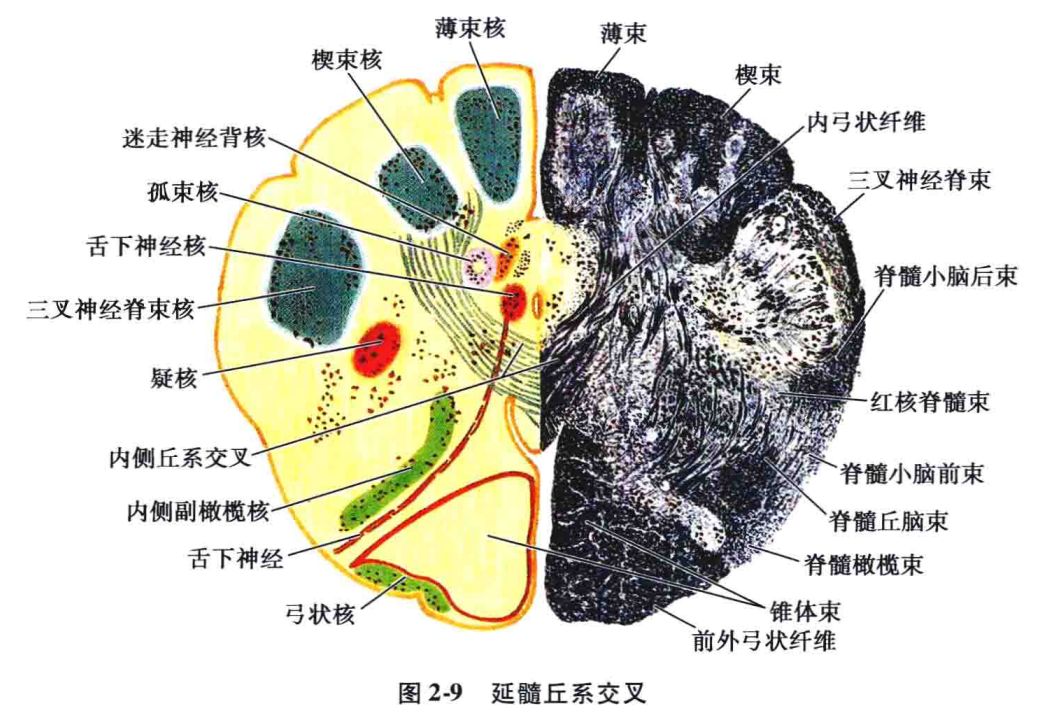

(2)丘系交叉:丘系交叉(图2-9)位于锥体交叉的上方,在延髓的下段,起自薄束核和楔束核发出的二级感觉纤维向腹内侧转,组成内弓状纤维,在中央管的腹侧左右交叉,形成丘系交叉,交叉后立即沿中线两侧上行,形成矢状位的纤维层,即内侧丘系。来自薄束的内弓状纤维先交叉,交叉后折向上行,组成内侧丘系的腹外侧部分,上升至脑桥则转移至斜方体的外侧部;来自楔束核的二级纤维后交叉,交叉后折向上升,组成内侧丘系的背内侧部,上升至脑桥的位置约与斜方体一致。

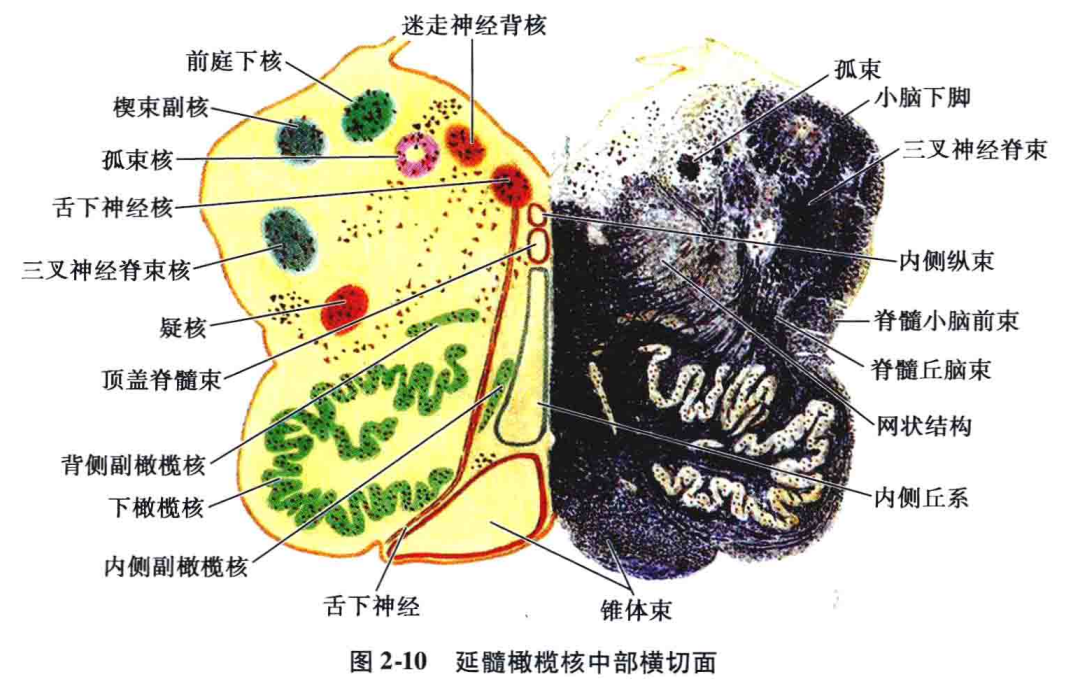

(3)下橄榄核(图2-10)∶位于橄榄体内,是一个皱褶袋状细胞层,在延髓的腹外侧,它接受纹状体、网状结构和红核等处来的纤维,发出的纤维经对侧绳状体组成橄榄小脑纤维至小脑皮质。下橄榄核在人类很发达,但功能还不清楚。在该核的内侧有内侧副橄榄核,在该核的背侧有背侧副橄榄核,它们的功能大致相似。

(4)绳状体∶由脊髓小脑后束、橄榄小脑束、前庭神经及后外侧弓状纤维组成。先构成菱形窝下部的侧界,而后转向背侧进入小脑。

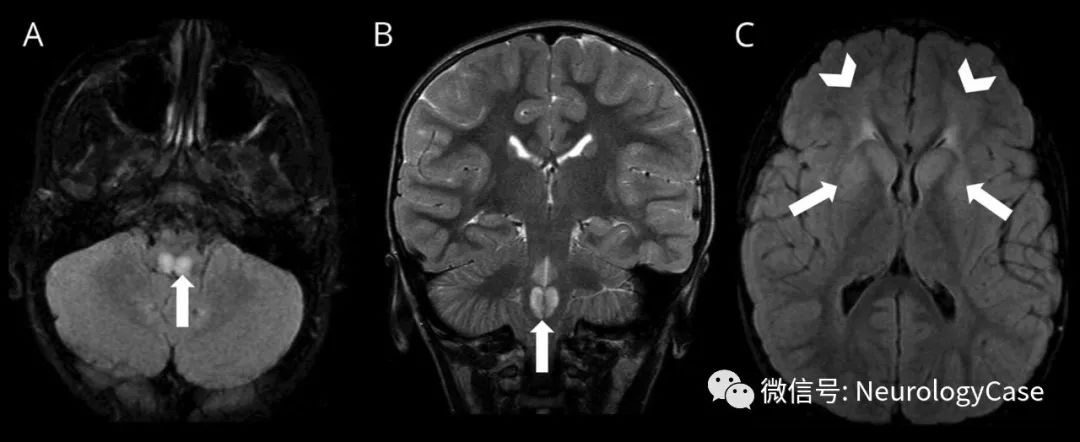

(5)三叉神经脊髓束:由三叉神经下行的痛、温觉纤维形成,位于延髓灰小结节深部,绳状体的内侧,三叉神经脊束核的外侧,脊髓丘脑束的背侧。上起脑桥下部,下达第2~3颈节。眼神经的纤维可达脊束核尾侧部,下颌神经的纤维终于脊束核的嘴侧部,上颌神经的纤维位于脊束核的中部。由脊束核发出的二级纤维立即交叉至对侧组成三叉丘系上行。在延髓下部的背外侧病变,引起同侧面部和对侧半身的痛、温觉缺失。

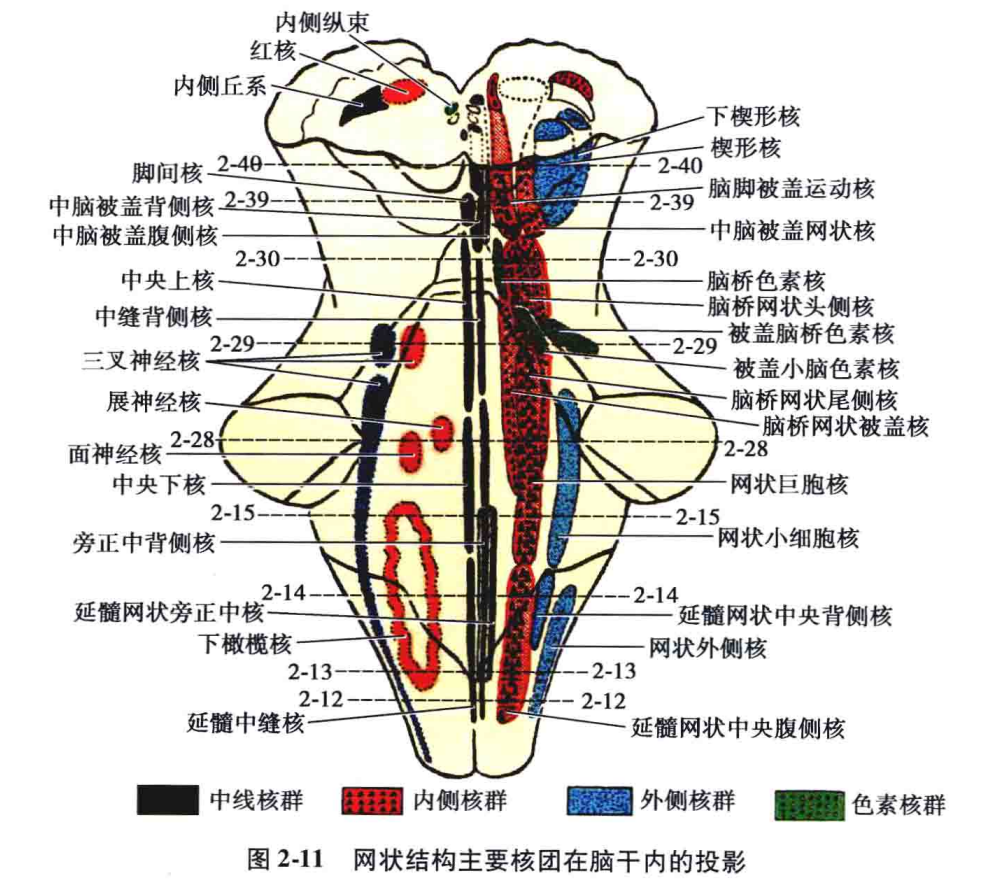

(6)网状结构:所谓网状结构就是指灰质、白质相交的组织,即在脑干内,除了一些界限清楚 、功能明确的神经核团和纤维束外,尚有纵横交错的神经纤维交织成网,网眼内散布着许多大小不等,形态各异的神经元胞体。但是,网状结构不仅限于脑干内,下起脊髓上胸段,上至间脑的广泛区域内,均有网状结构存在,不过以脑干网状结构最为发达。一般所说的网状结构,主要是指脑干网状结构(图 2-11)。

实际上,脑干的网状结构概念就广义来说包括间脑,因而脑干网状结构与间脑网状结构也是密不可分的。有人认为网状神经元大部分是传入径路的第三级感觉神经元,小部分是下行径路的二级运动神经元。网状神经元的轴突几乎全部都有上行支和下行支,在沿途发出侧支终于脑神经运动核和感觉核。网状结构是一种多突触径路,因此,一个网状神经元,可以向嘴侧和尾侧传导冲动。

1)延髓网状结构的神经核∶

A. 腹侧网状核∶位于延髓下部,下橄榄核尾侧半的背侧部,外侧网状核的内侧。

B.巨细胞网状核∶位于下橄榄核嘴侧半的背内侧,是腹侧网状核向嘴侧的延续。此核发出的网状脊髓束沿脊髓侧索前部下降。

C. 旁正中网状核∶位于下橄榄核中部的背侧,靠近正中线,发出的纤维大部分投射到小脑。

D.小细胞网状核∶位于被盖的外侧部,三叉神经脊束核的内侧,前庭区的腹侧。此核是网状结构的感觉部,有二级感觉纤维的侧支终于此核。

E.外侧网状核∶位于下橄榄核尾部的背外侧。传入纤维来自大脑皮质、红核及脊髓∶发出的纤维投射到小脑绒球小结叶、小脑半球及小脑蚓部。

F.在延髓网状结构中有许多基本生命活动中枢:a)血管运动中枢:在延髓网状结构外侧部有加压区,在延髓网状结构尾内侧部有减压区;b)呼吸中枢∶吸气中枢位于延髓网状结构的腹内侧部;呼气中枢位于延髓网状结构嘴背侧的内侧部;c)消化有关的调节中枢∶呕吐中枢位于延髓网状结构背外侧部。吞咽中枢位于迷走神经背核附近的网状结构内。

2)延髓网状结构的传入纤维∶

A.脊髓网状纤维,其来源未确定,在脊髓前外侧索内上升。大部分终于延髓网状结构的尾外侧部。有些纤维终于小细胞网状核,自此核发出的绝大部分纤维终于小脑特定部位。故此核可能是外感觉冲动传至小脑的转接站。

B.二级感觉纤维的侧支,如脊髓丘脑束、二级听觉纤维。孤束味觉的二级纤维、三叉神经二级纤维、前庭二级纤维等,这些纤维束的侧支大部分终于网状结构的外侧(感觉)部。内侧丘系可能有些纤维终于脑干网状结构。

C.小脑网状纤维,大部分起于顶核,主要终于旁正中网状核。

D.皮质网状纤维,始自广泛的大脑皮质,但主要始自运动感觉区。大部分皮质网状纤维终于网状脊髓束的起始区(即脑桥嘴侧、尾侧网状核、延髓巨细胞网状核)。

3)延髓网状结构的传出纤维∶

A.上行网状纤维,始自下橄榄核嘴侧半的背侧部,即网状结构内侧2/3的细胞群。大部分纤维起始于巨细胞网状核;有些纤维始自腹侧和外侧网状核。这些纤维主要在中央被盖束内上升,终于丘脑的正中央核。从上行网状纤维的起始区也发出下行的网状脊髓束。

B.旁正中网状核发出的纤维,大部分不交叉,主要终于小脑前叶的蚓部。

C. 始自外侧网状核的纤维,终于小脑半球和绒球小结叶。

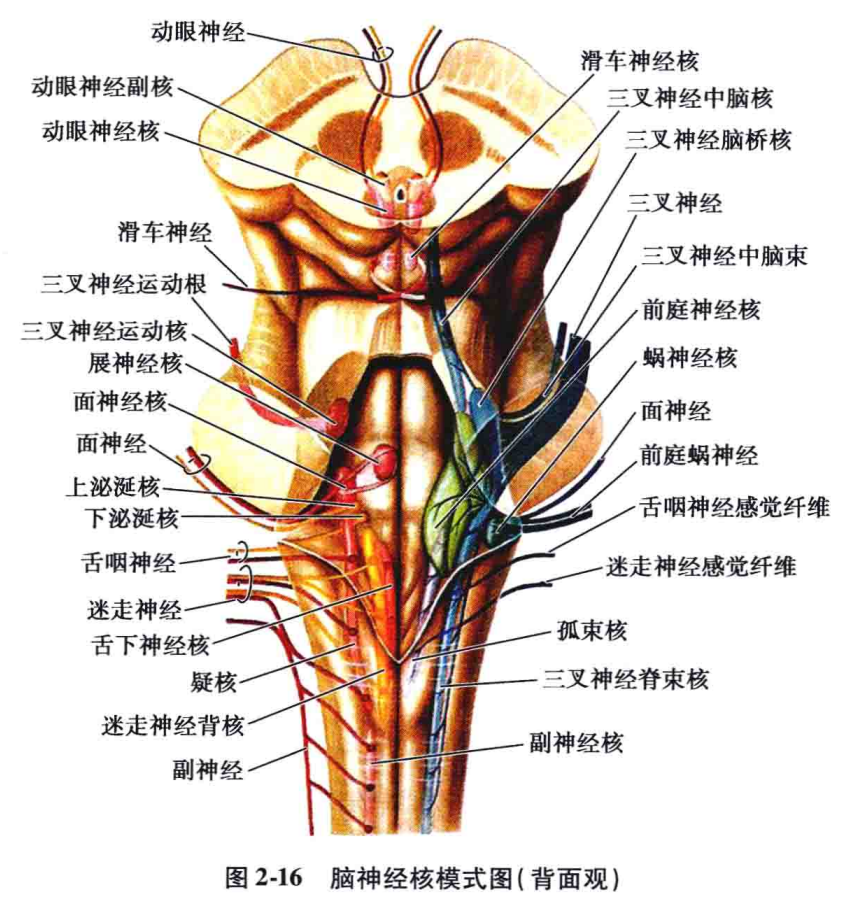

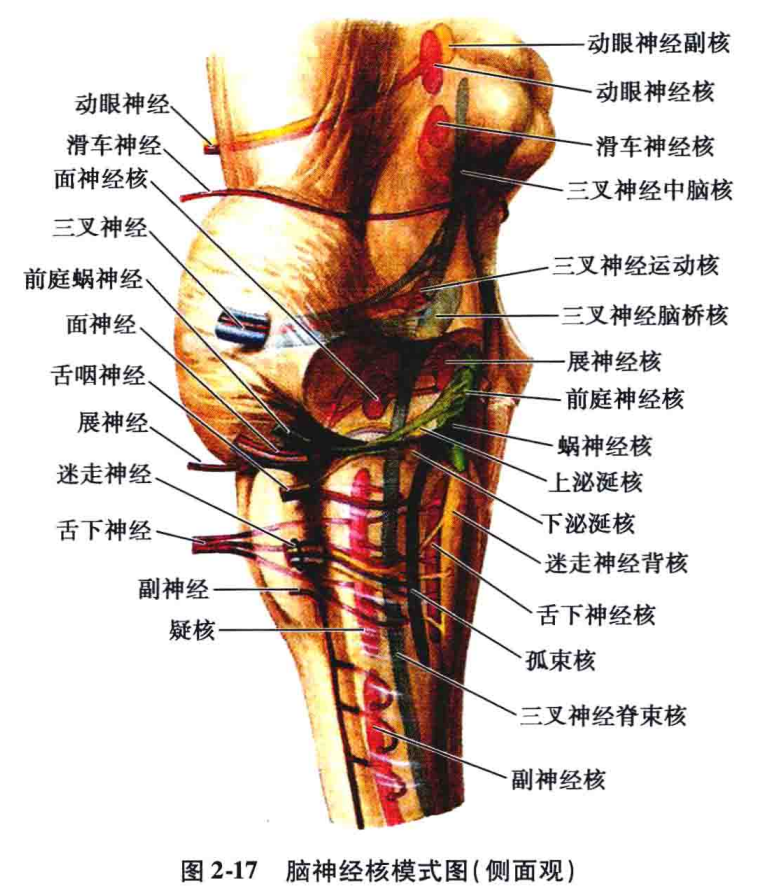

2.延髓脑神经及其核(图2-16、图2-17)

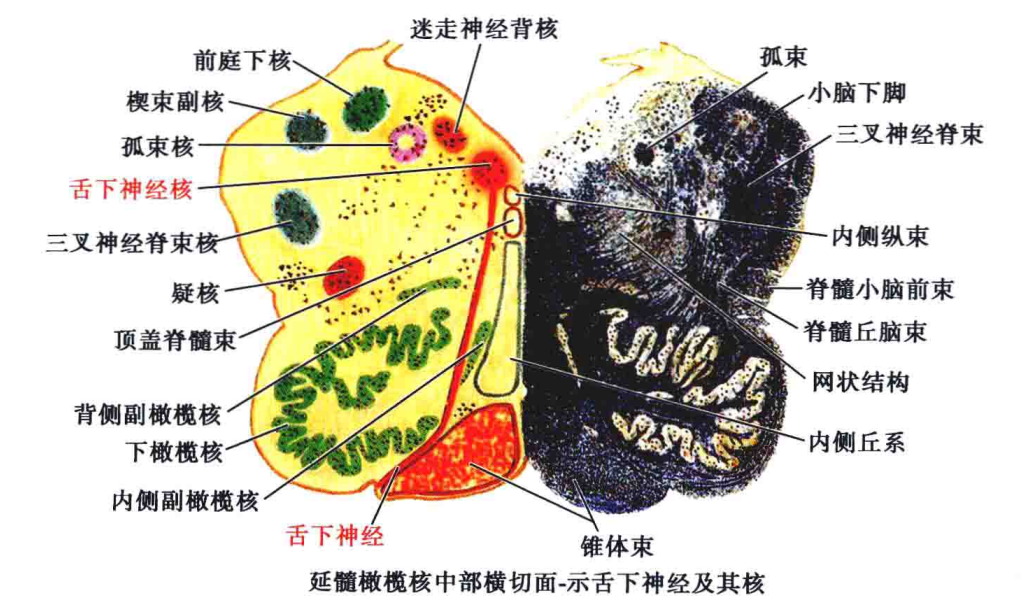

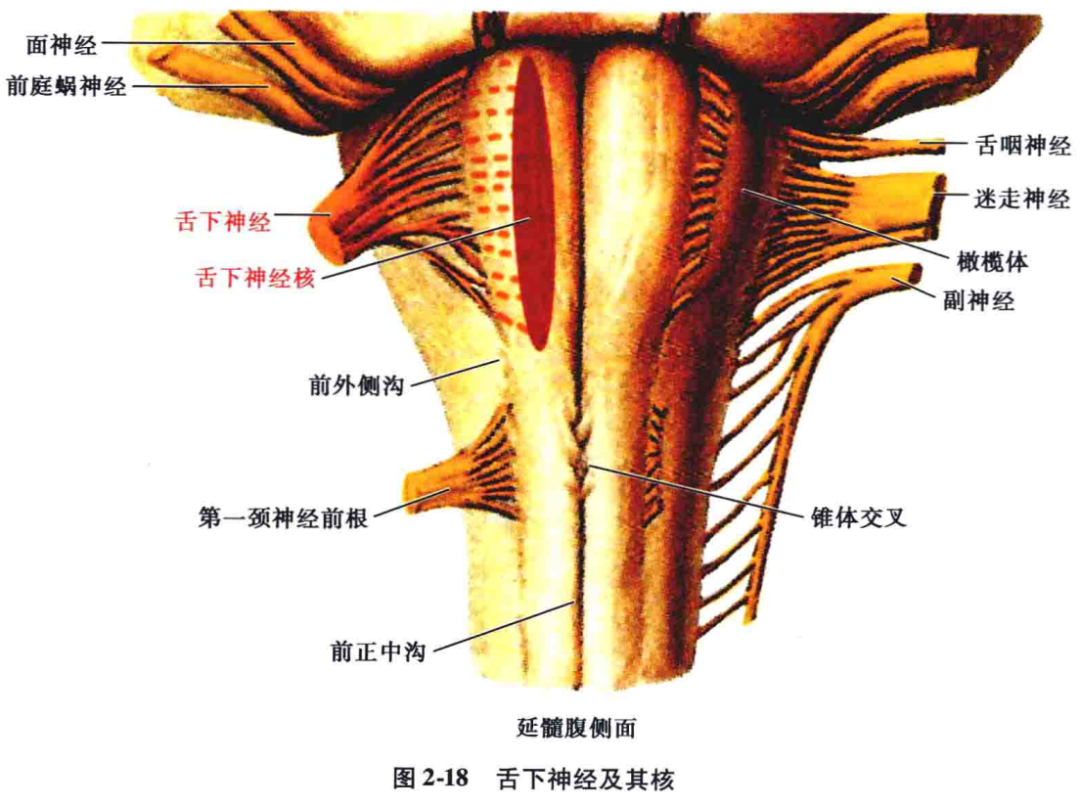

(1)舌下神经及其核(图2-18):舌下神经是一对运动性神经。舌下神经核位于舌下神经三角的深部,长约18mm,从髓纹到下橄榄核尾端以下,其发出的纤维,行向腹侧,沿内侧丘系的外侧向前,在锥体和橄榄体之间的前外侧沟(或称橄榄前沟)出脑。舌下神经核主要是接受对侧皮质脑干束的纤维。舌下神经核损害时,出现同侧下运动神经元瘫痪,患者伸舌时,舌尖偏向病灶侧,此乃病侧颏舌肌无力,健侧颏舌肌推舌偏向病侧的结果。

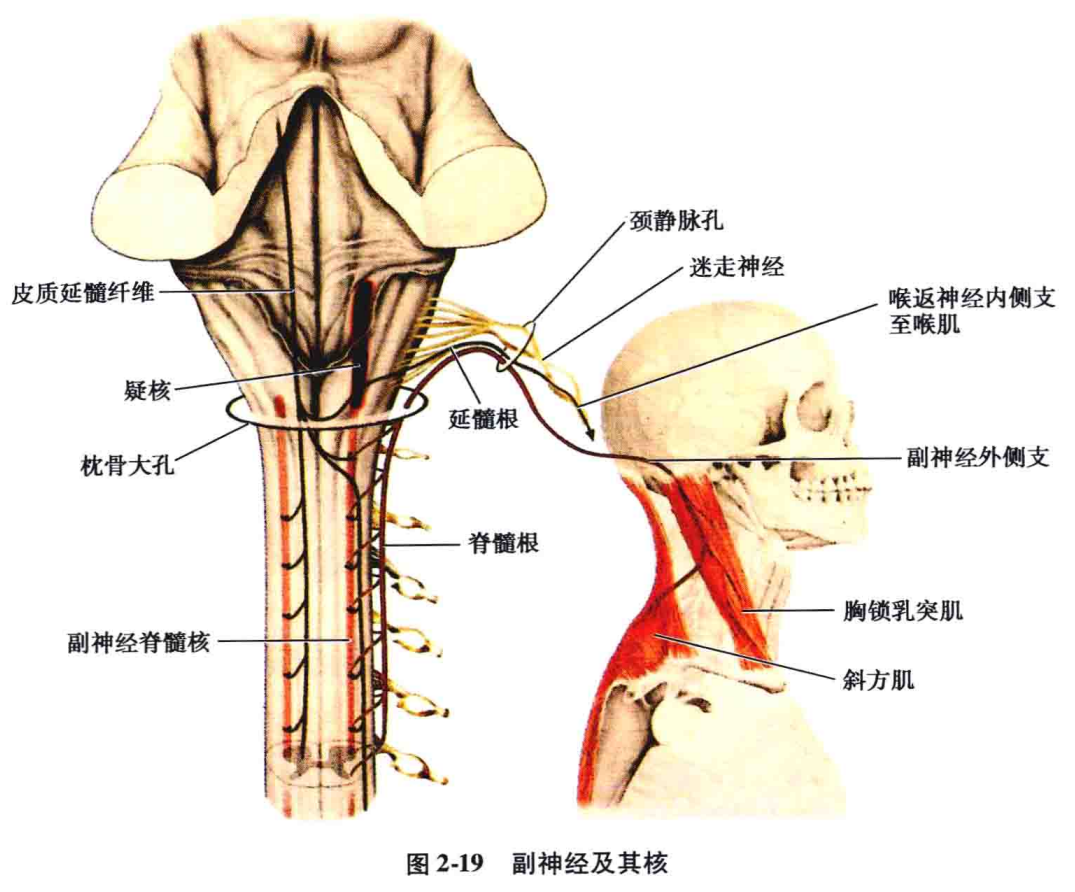

(2)副神经及其核(图2-19)∶为运动神经,分延髓及脊髓两部分,主要为脊髓部。延髓部自疑核下端发出神经纤维,于橄榄后沟出脑,经颈静脉孔出颅汇入迷走神经,支配喉肌、咽肌及腭肌。脊髓部自颈髓1~5 前角细胞发出神经纤维,在颈椎管内沿脊髓侧面齿状韧带与后根之间上行经枕大孔入颅腔,再经颈静脉孔出颅腔支配胸锁乳突肌与斜方肌。

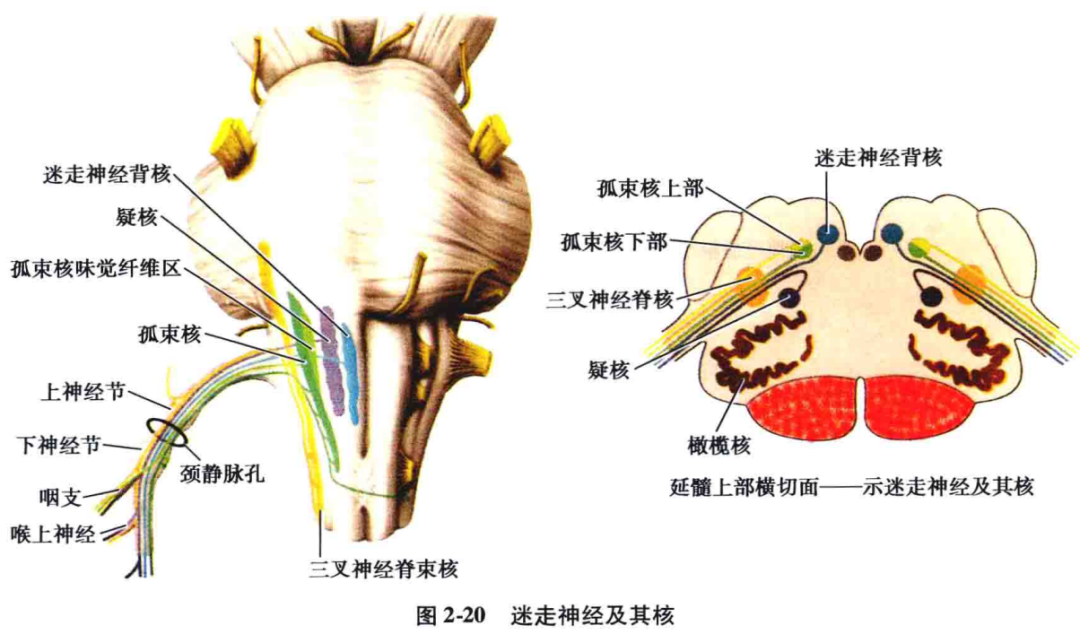

(3)迷走神经及其核(图2-20)∶为混合神经,含有运动、感觉及分泌纤维。包括∶一般躯体传入纤维,分布于耳廓后面及外耳道后壁,其胞体位于颈静脉神经节,其中枢突终于三叉神经脊束核;一般内脏传入纤维,分布于咽喉、气管、支气管及胸腹脏器,其胞体位于结状神经节,其中枢突组成孤束,终于孤束核;一般内脏传出纤维,起始于迷走神经背核,终止于副交感神经节;特殊内脏传出纤维,分布于咽和喉肌,始自疑核。

1)孤束核∶位于迷走神经背核及孤束的腹外侧,其上端伸到脑桥的下界,下端可达第四脑室的尾侧。上端膨大,接受面神经和舌咽神经的味觉纤维,故又称味觉核。下部接受迷走神经的一般内脏传入纤维。

2)疑核:位于三叉神经脊束核与下橄榄核之间,从丘系交叉的下界上延到髓纹,其上部发出的纤维到舌咽神经。疑核接受两侧皮质脑干束的纤维,以控制吞咽和发音等运动。

3)迷走神经背核∶位于灰翼内侧部内,舌下神经核的外侧,其上下端均超过舌下神经核。由迷走神经背核发出的纤维向腹外侧穿经三叉神经脊束及核,于橄榄体和绳状体之间穿出。

4)延髓下涎核∶位于延髓嘴侧部,发出泌涎纤维至腮腺。

(4)舌咽神经及其核(图 2-21):为混合神经,含有运动、普通感觉、味觉和分泌纤维。其纤维组成与迷走神经相似,包括:

1)一般躯体传入纤维∶分布于耳廓及外耳道,其胞体位于上神经节,中枢突终于三叉神经脊束核。

2)一般内脏传入纤维∶分布于舌后部、扁桃体及耳咽管的黏膜。其胞体位于岩神经节,中枢突终于孤束核。

3)特殊内脏传入纤维∶分布于舌后 1/3 的味蕾。其胞体位于岩神经节,中枢突终于孤束核的上部。

4)一般内脏传出纤维∶是腮腺分泌的节前纤维,它起始于下涎核。

5)特殊内脏传出纤维∶始自疑核的嘴侧部,分布于咽上缩肌和茎突咽肌。

3. 延髓的传导束:

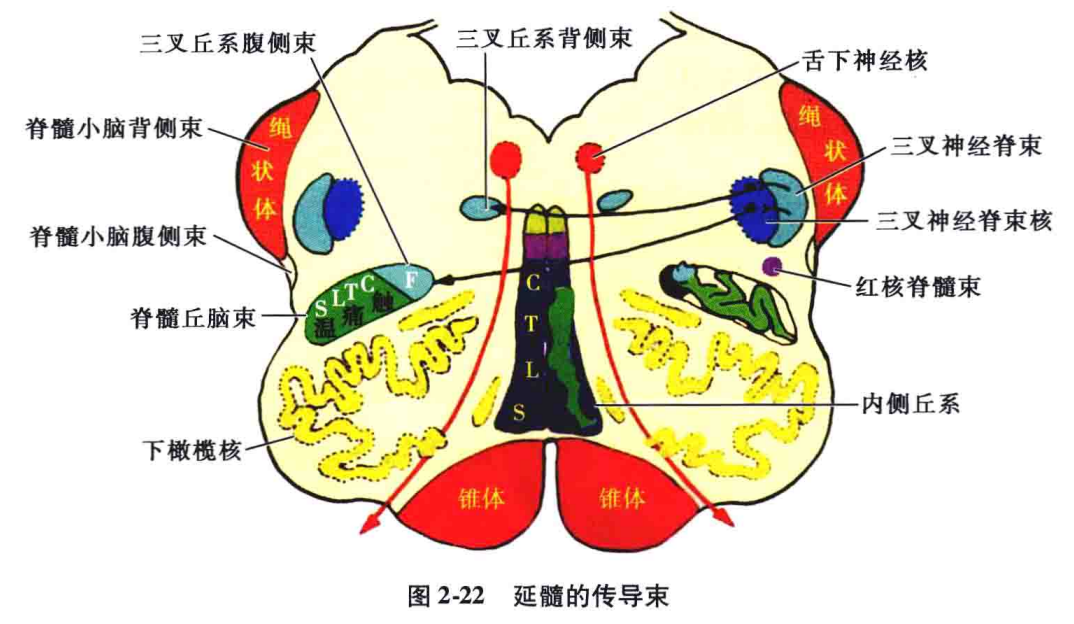

在延髓的周边部和中缝两侧有穿行延髓的纤维束。主要包括∶①绳状体∶在延髓背外侧部前庭区的外侧,亦称小脑下脚,已如前述;②三叉神经脊束∶位于绳状体的腹侧,为三叉神经的一级传入纤维,止于三叉神经脊束核,前已述及;③红核脊髓束∶位于三叉神经脊束的腹内侧,下降入脊髓;④脊髓小脑前束∶位于三叉神经脊束的腹侧;⑤脊髓丘脑束(脊髓丘系):在脊髓小脑前束的腹侧(图 2-22);⑥锥体束:在延髓上部以上主要由皮质脊髓束和皮质脑干束组成,在延髓下部,则只由皮质脊髓束组成;⑦在延髓锥体背侧中缝的两旁,由腹侧向背侧,依次排列为内侧丘系,顶盖脊髓束,内侧纵束和背侧纵束;⑧中央被盖束∶是上行与下行纤维混合的大束,占延髓被盖的大部,其下行纤维主要终于下橄榄核,上行纤维终于间脑网状系。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

学习了

33