【论著】重复经颅磁刺激联合机器人辅助步态训练对缺血性卒中患者下肢功能的影响

2024-05-18 中国脑血管病杂志 中国脑血管病杂志 发表于上海

本研究对缺血性卒中患者实施 rTMS联合RAGT治疗,探索该联合治疗对缺血性卒中后患者运动和平衡功能的临床效果。

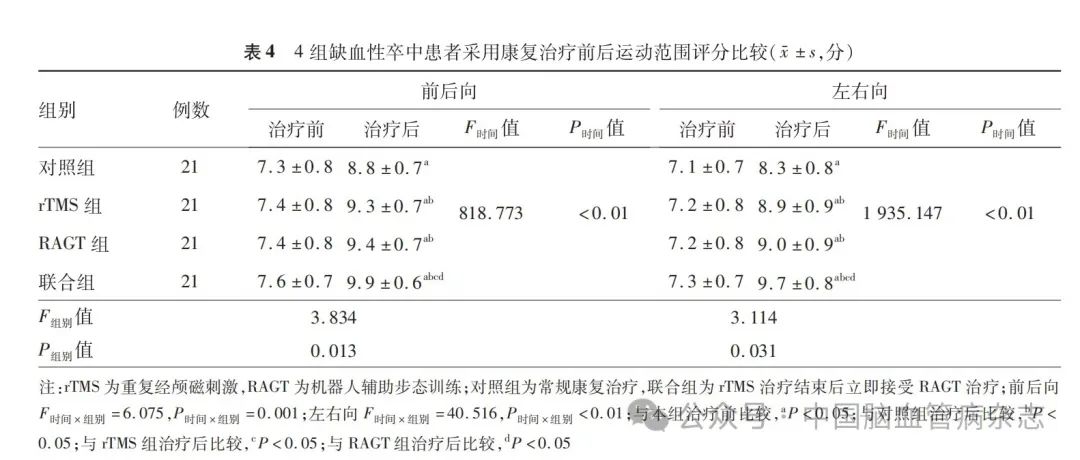

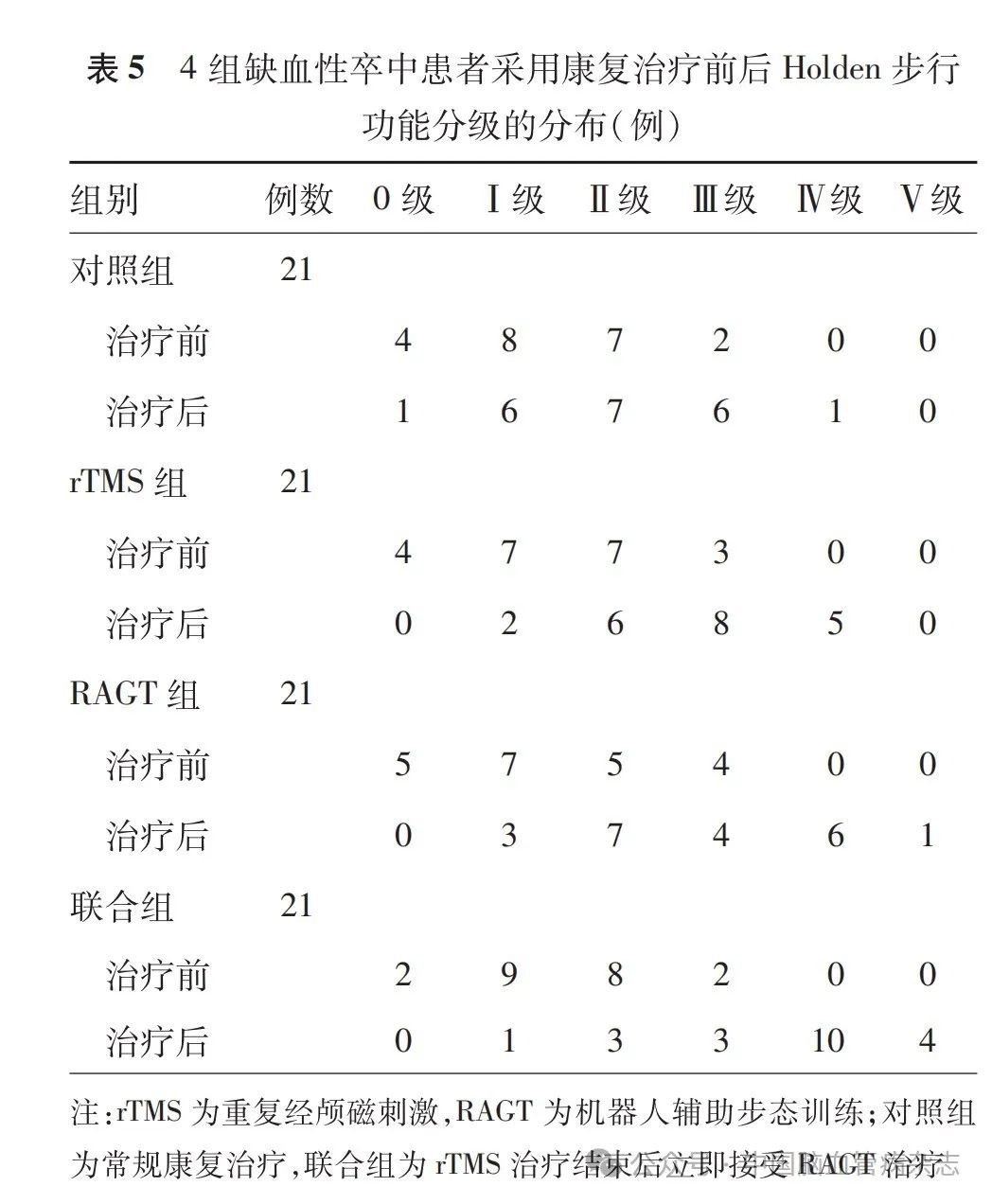

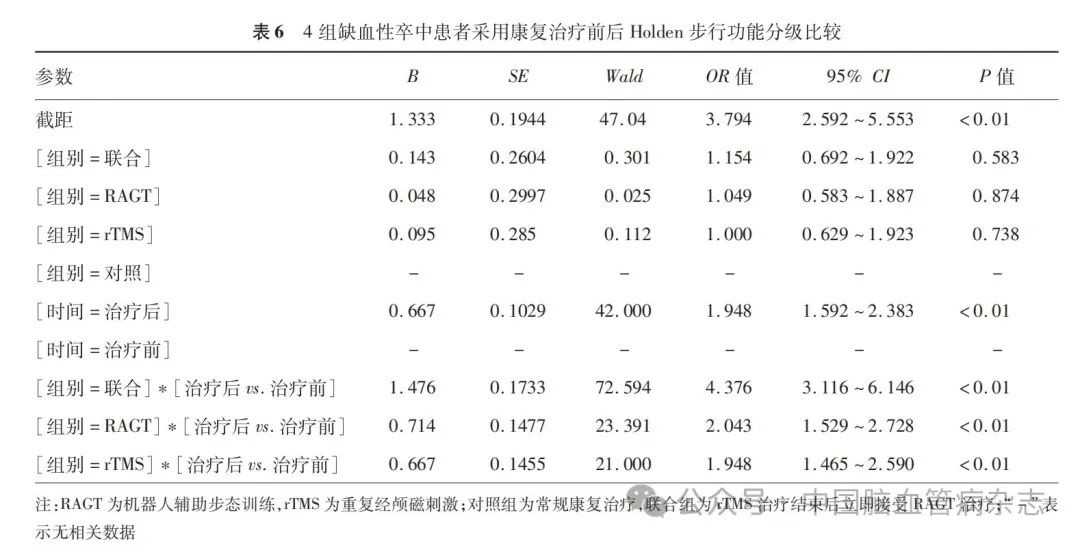

摘要:目的 探讨重复经颅磁刺激(rTMS)联合机器人辅助步态训练(RAGT)对缺血性卒中患 者下肢运动功能、平衡功能、步行功能的影响。 方法 前瞻性连续纳入2022年12月至2023年9月 在南通市第一人民医院康复医学科就诊的缺血性卒中患者,按照随机数字表法,将符合纳排标准的 患者分为对照组、rTMS组、RAGT组和联合组,每组各21例。4组患者在病情平稳后接受常规康复 治疗,包括肌力训练、转移训练、坐站平衡训练、步行训练以及日常活动能力训练,物理因子治疗等, 1次/ d,5 d /周,持续3周。rTMS组患者在常规康复治疗的基础上给予rTMS,每个脉冲频率1 Hz/ s, 持续12 s,间隔2 s,共1 200个脉冲,累计1 400 s;1 400 s/次,1次/ d,5 d /周,持续3周。RAGT组患者在 常规康复治疗的基础上给予RAGT,30 min /次,1次/ d,5 d /周,持续3周。联合组在常规康复治疗基 础上,rTMS治疗结束后立即接受RAGT 治疗,方法与单用rTMS 或RAGT 相同。分别采用Fug- Meyer下肢运动功能评定(FMA-LE)量表、Berg平衡量表(BBS)、运动范围测试、Holden步行功 能分级评价4组患者治疗前后的下肢运动功能、平衡功能、运动范围和步行功能。 结果 (1)4组 患者性别、年龄、病灶侧别、病程、患侧下肢Brunnstrom 分期的组间差异均无统计学意义(均P > 0. 05)。(2)对照组、rTMS 组、RAGT 组和联合组治疗前FMA-LE 量表评分分别为(14. 4 ± 2. 9)、 (13. 6 ± 3.0)、(13. 5 ± 2. 8)、(14. 3 ± 3. 0)分,对照组、rTMS组、RAGT组和联合组治疗后FMA-LE评 分分别为(20. 4 ± 2. 4)、(23. 1 ± 3. 1)、(22. 8 ± 2. 4)、(27. 1 ± 3. 4)分,4组患者FMA-LE量表评分时 间主效应、组别主效应和组别与时间的交互效应的差异均有统计学意义(F值分别为1 083. 102、 6. 535、23.522,均P < 0. 01);与本组治疗前比较,4组患者治疗后FMA-LE量表评分均升高(均P < 0. 05);治疗后rTMS 组、RAGT 组和联合组FMA-LE 量表评分均高于对照组,联合组评分高于 rTMS组和RAGT组(均P < 0. 05)。(3)对照组、rTMS组、RAGT组和联合组治疗前BBS评分分别 为(25 ± 5)、(25 ± 6)、(25 ± 6)、(26 ± 6)分,对照组、rTMS组、RAGT组和联合组治疗后BBS评分分别 为(30 ± 5)、(34 ± 6)、(35 ± 6)、(43 ± 6)分,4 组患者BBS评分时间主效应、组别主效应和时间与组 别的交互效应的差异均有统计学意义(F值分别为1 057. 204、6. 377、59. 140,均P < 0. 01);与本组治疗前比较,4组治疗后BBS评分均升高(均P < 0. 05);治疗后rTMS组、RAGT组和联合组评分均 高于对照组,联合组评分高于rTMS组和RAGT组(均P < 0. 05)。(4)对照组、rTMS组、RAGT组和 联合组治疗前前后向运动范围测试评分分别为(7. 3 ± 0. 8)、(7. 4 ± 0. 8)、(7. 4 ± 0. 8)、(7. 6 ± 0. 7)分, 治疗后前后向运动范围测试评分分别为(8. 8 ± 0. 7)、(9. 3 ± 0. 7)、(9. 4 ± 0. 7)、(9. 9 ± 0. 6)分;治疗 前左右向运动范围测试评分分别为(7. 1 ± 0. 7)、(7. 2 ± 0. 8 )、(7. 2 ± 0. 8 )、(7. 3 ± 0. 7 )分,治 疗后左右向运动范围测试评分分别为(8. 3 ± 0. 8)、(8. 9 ± 0. 9)、(9. 0 ± 0. 9)、(9. 7 ± 0. 8)分;4组 前后向、左右向运动范围测试评分时间主效应、组别主效应和组别与时间的交互效应均有统计学意 义(前后向:F值分别为818. 773、3. 834、6. 075,左右向:F值分别为1 935. 147、3. 114、40. 516;均P < 0. 05);与本组治疗前比较,4组治疗后前后向、左右向运动范围测试评分均升高(均P < 0. 05);治疗 后rTMS组、RAGT组和联合组评分均高于对照组,联合组评分高于rTMS 组和RAGT 组(均P < 0. 05)。(5)rTMS和时间(OR = 1. 948,95% CI:1. 465 ~ 2. 590)、RAGT和时间(OR = 2. 043,95% CI: 1. 529 ~ 2. 728)、联合组和时间(OR = 4. 376,95% CI:3. 116 ~ 6. 146)交互效应的差异均有统计学义(均P < 0. 01);以治疗前分级作为参照,4组患者治疗后Holden步行功能分级提高,差异有统计学 意义(OR = 1. 948,95% CI:1. 592 ~ 2. 383,P < 0. 01);以对照组为参照,rTMS组、RAGT组和联合组 患者Holden步行功能分级的差异均无统计学意义(均P > 0. 05)。 结论 rTMS联合RAGT可改善 缺血性卒中患者下肢运动功能、平衡功能及步行功能恢复。

卒中后丧失独立步行功能是导致患者残疾的常见原因,因此多数患者将恢复独立步行视为首要目 标。然而,约50%的卒中患者即使在积极康复治 疗后仍无法恢复独立行走的能力 。因此,制定合 适的治疗方案使患者尽早进行步行训练显得尤为重要。

有研究指出,卒中患者应进行高强度、重复性和 任务导向性的早期康复训练,以改善患者的活动能力和步行功能 ,但早期无法站立的严重卒中患者 无法进行步行训练。重复经颅磁刺激(repetitive transcranial magnetic stimulation, rTMS)是一种非侵 入性脑刺激技术,通过调节皮质兴奋性可促进神经可塑性,调节卒中后两侧大脑半球间的不平衡,从而促进运动功能的恢复。机器人辅助步态训练 (robot-assisted gait training, RAGT)可实现高质量步 态训练,且其安全性高,近年来逐渐应用于卒中康复 训练。将rTMS和RAGT作为单独治疗方法应用 于卒中后康复训练患者具有一定的效果,但应用rTMS 联合RAGT对卒中患者下肢运动功能是否具有协同效应尚不清楚。本研究对缺血性卒中患者实施 rTMS联合RAGT治疗,探索该联合治疗对缺血性卒中后患者运动和平衡功能的临床效果。

1 对象与方法

1. 1 对象

前瞻性连续纳入2022 年12 月至2023 年9 月在南通市第一人民医院康复医学科就诊的缺血性卒中患者,按照随机数字表法,将符合纳排标准的患者分为对照组、rTMS 组、RAGT 组和联合组。本研究方案经南通市第一人民医院伦理委员会批准(伦号: 2022KT141),受试者或其家属签署了本研究项目知情同意书。

纳入标准:(1)符合缺血性卒中诊断标准,且首 次确诊卒中,病灶位于单侧大脑半球,病程< 1 个月;(2)年龄18 ~ 75 周岁;(3 )生命体征平稳; (4)下肢Brunnstrom分期为Ⅱ ~ Ⅴ期;(5)患者自 愿参加本研究并签署了诊疗知情同意书。

排除标准:(1)合并其他影响下肢运动功能的 疾病,如骨折、关节炎等;(2)有经颅磁刺激禁忌证; (3)3个月内有心绞痛频繁发作史;(4)合并严重认知障碍,无法配合治疗。

1. 2 治疗方法

4组患者在病情平稳后接受常规康复治疗,即 常规偏瘫肢体综合训练,包括肌力训练、转移训练、 坐站平衡训练、步行训练以及日常活动能力训练,物 理因子治疗等,1 次/ d,5 d /周,持续3 周。rTMS 组患者在常规康复治疗的基础上给予rTMS,RAGT 组患者在常规康复治疗的基础上给予RAGT,联合 组在常规康复治疗基础上给予rTMS 和RAGT联合治疗。

1. 2. 1 rTMS 治疗:采用磁场治疗仪(CCY-1,依瑞德,中国)进行rTMS治疗。(1)测定静息运动阈值。 将记录电极置于健侧拇短展肌肌腹,参考电极置于健侧拇短展肌肌腱,地线电极置于腕部,佩戴头部定位帽确认颅顶中线中央Cz点。将8 字线圈与健侧初级运动皮质M1区相切,在连续10个脉冲刺激中 出现至少5个健侧拇短展肌的躯体运动诱发电位波 幅超过50 μV 的最低刺激强度即为静息运动阈 值。(2)根据rTMS治疗专家共识,进行健侧大脑皮质M1区低频rTMS治疗。将8 字线圈与健侧M1区相切,调整刺激强度为100%静息运动阈值, 每个脉冲频率1Hz/ s,持续12 s,间隔2 s,共1 200个脉 冲,累计1 400 s;1 400 s/次,1次/ d,5 d/周,持续3周。

1. 2. 2 RAGT 治疗:采用下肢康复机器人设备 (MRG-P100,HIWIN,中国),其为末端执行器式与外骨骼式的混合形式,由三点支撑系统、外骨骼模块和踏板组成,其优点包括在基于末端执行器式的基础上,患者将双脚放置在两个踏板上,模拟了步行的支撑和摆动阶段,基于外骨骼式的基础上,使用外骨骼驱动器,在摆动阶段屈曲髋关节和膝关节,从而提供负重状态下被动的步态训练。具体流程如下: (1)录入患者基本信息;(2)使用皮尺分别测量患者下肢的长度(大腿长:髂前上棘至腘窝,小腿长:腘窝至地面),调整机器的长度使其与大小腿测量长度一 致;(3)嘱患者站立于踏板,将膝关节使用束带固定,避免膝关节屈曲;髋关节使用臀靠护具固定,防止患者向后倾倒;腹部使用束带固定,提供支撑; (4)设定训练目标,选择步态廓清、步态感觉输入和 摆荡期动作共3种训练方案,每种训练方案各10 min, 30 min /次,1 次/ d,5 d /周,持续3 周。可配合情 景模拟,增加训练乐趣。训练过程中密切观察患者有无头晕、心慌、胸闷等不适,一旦发生立即停止并给予相应的诊疗措施。

1. 2. 3 联合治疗:先行rTMS治疗,结束后立即接受RAGT治疗,方法与单用rTMS或RAGT相同。

1. 3 评估

由同一名对分组不知情的康复治疗师在治疗前后对4组患者的下肢运动功能、平衡功能、步行能力 进行评定。

1. 3. 1 运动功能:采用Fugl-Meyer下肢运动功能评定(Fugl-Meyer assessment lower extremity,FMA-LE) 量表评定患者下肢运动功能,包括反射活动、屈肌协同运动、伸肌协同运动、伴有协同运动的活动、脱离 协同运动的活动、反射亢进、协调能力和速度7个维度,共计17个项目,总分34 分,评分越低表明下肢 运动障碍的程度越重。

1. 3. 2 平衡功能:采用Berg平衡量表(Berg balance scale,BBS)对患者的平衡功能进行评价。BBS共 14 项,每项0 ~ 4分,0 分代表无法完成,4分代表可安全、独立完成,总分56分,评分越低表明平衡功能 越差。

采用站立评估训练台(BALANCE-Trainer,菲兹曼,德国)自带的评估软件进行运动范围的测试。患者站立于训练台踏板,固定双足,使其左右分开并与肩同宽,在膝部和臀部固定护具进行保护,双手环抱于胸前,分别向前、后、左、右四个方向移动躯干, 每个方向移动3 次,记录软件中显示的最大运动 范围评分,各方向运动范围的评分为0 ~ 9 分,运 动范围越大,评分越高,代表患者的平衡功能 越好。

1. 3. 3 步行功能:采用Holden 步行功能分级评定患者的步行能力,包括0 ~ 5 级,0 级代表完全无步行功能,1级代表步行中需大量持续性帮助,2 级代表步行中需少量帮助,3 级代表步行中需监护或言语指导,4级代表在平地可独立步行,5 级代表在任何地方均可独立步行,分级越高代表步行能力越好。

1. 4 统计学分析

通过G*Power 3. 1 软件计算样本量,以FMA-LE评分为主要效应指标,选择F检验,α = 0. 05, 1 - β = 0. 8,计算总样本量,以脱落率10%计算,获得最终本研究纳入的样本量。

采用SPSS 26. 0 软件进行数据的统计学分析。 计数资料以频数和百分比[例(% )]表示,组间比较采用χ 2 检验。计量资料通过Shapiro-Wilk检验进行正态性分析,符合正态分布的计量资料采用x - ± s表 示,多组间比较采用单因素方差分析或重复测量方差分析,多组等级资料采用广义估计方程,事后两两比较采用LSD检验。以P < 0. 05 为差异有统计学意义。

2 结果

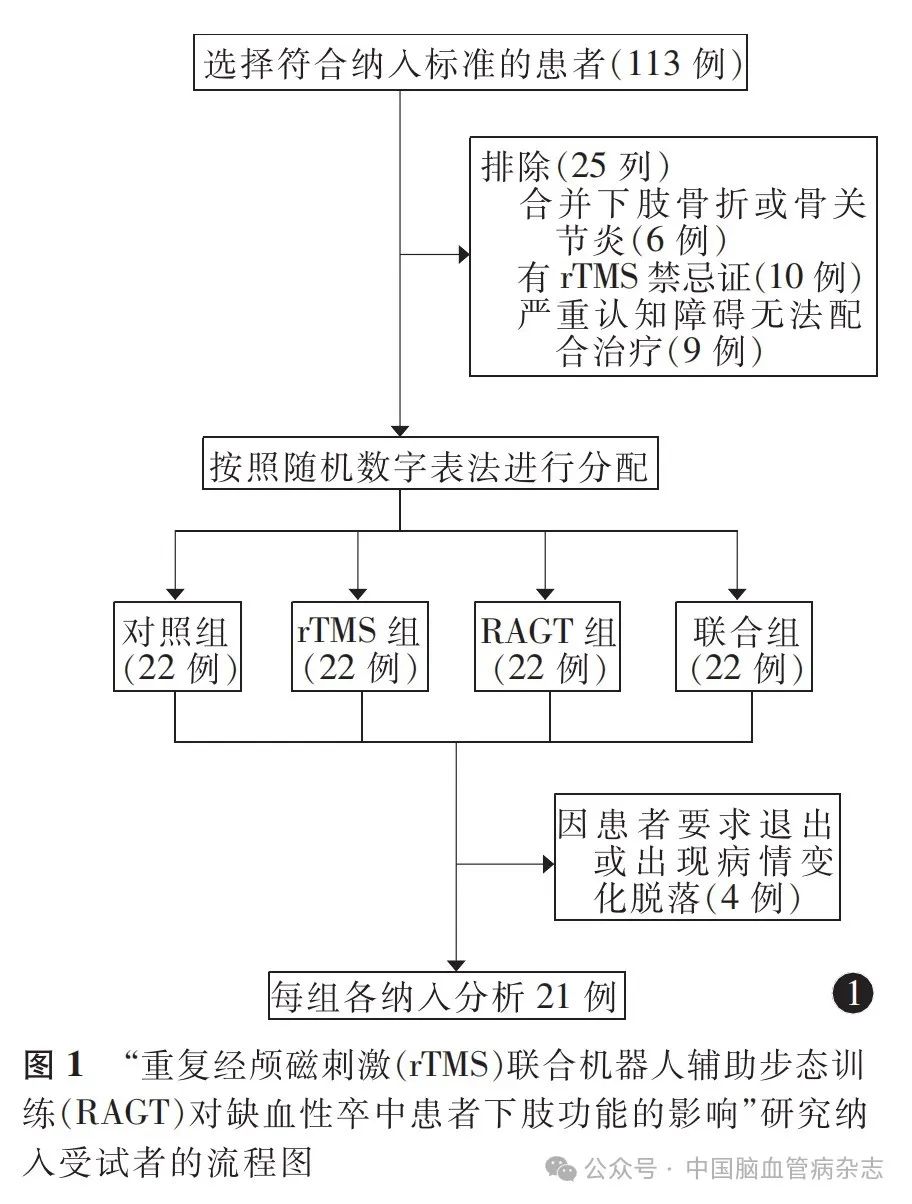

通过样本量计算方法得到总样本量为80例,以 脱落率10%计算,最终本研究应纳入88例。符合纳入标准的患者113 例,排除25 例,完全随机分配为对照组、rTMS组、RAGT组和联合组各22例,研究过程中脱落4 例,最终对照组、rTMS组、RAGT组和联合组各纳入21 例。见图1。

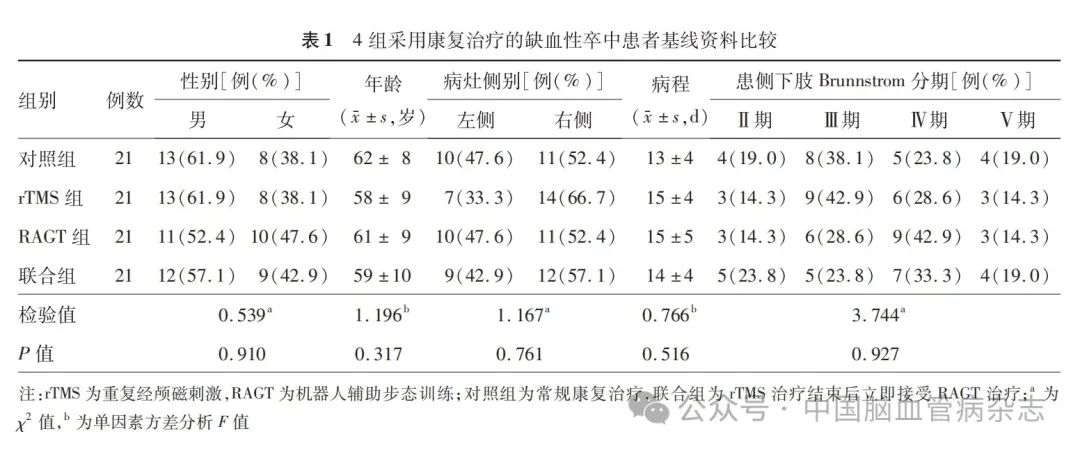

2. 1 4组基线资料比较

4组患者性别、年龄、病灶侧别、病程、患侧下肢 Brunnstrom分期的组间差异均无统计学意义(均 P > 0. 05)。见表1。

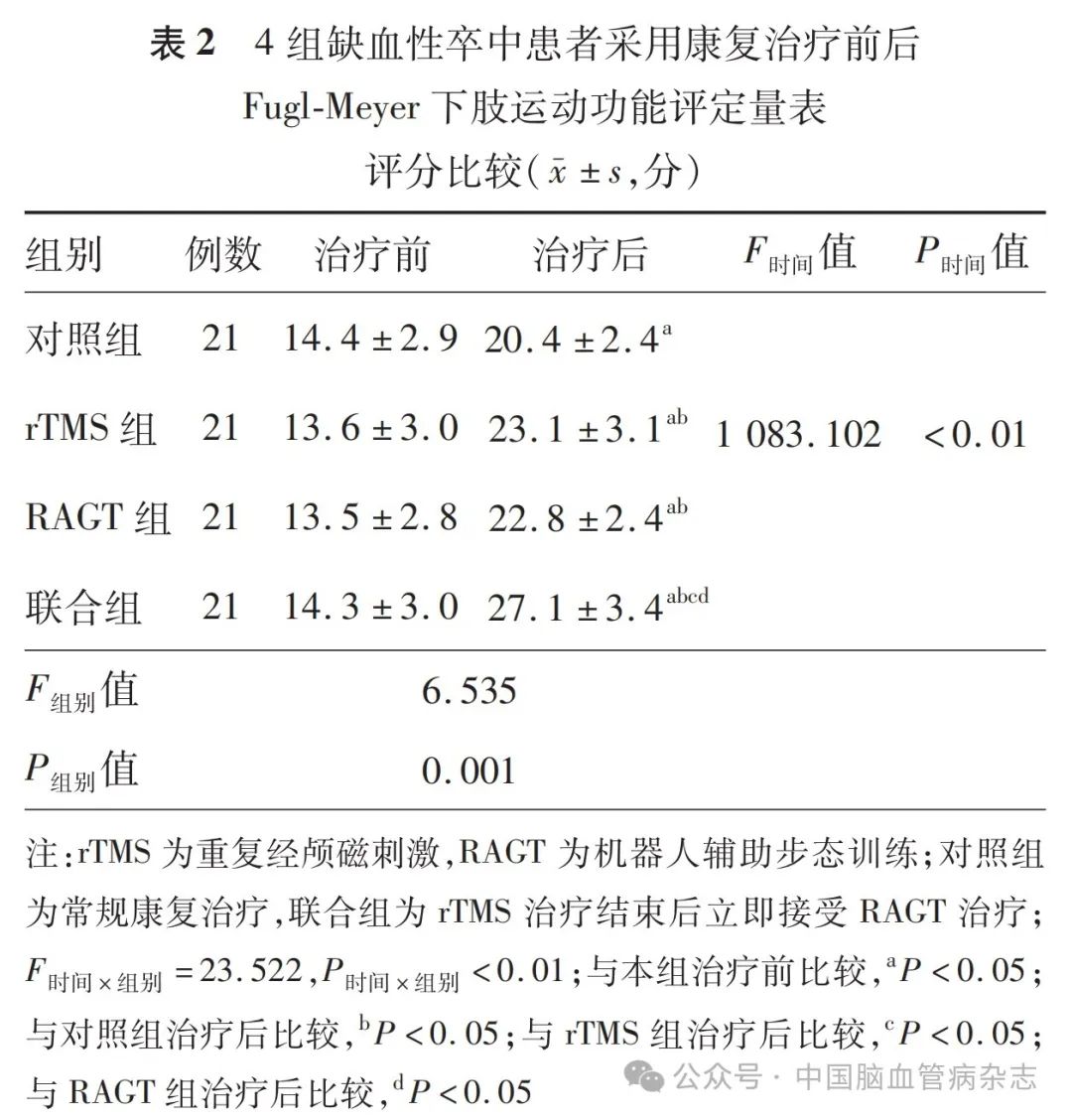

2. 2 4组下肢运动功能比较

两因素重复测量方差分析结果显示,4 组患者 FMA-LE量表评分时间主效应、组别主效应和组别 与时间的交互效应的差异均有统计学意义(均P<0. 01);与本组治疗前比较,4组患者治疗后FMA-LE评分均升高(均P< 0. 05 );治疗后rTMS组、 RAGT组和联合组FMA-LE 量表评分均高于对照组,联合组评分高于rTMS 组和RAGT 组(均P < 0. 05)。见表2。

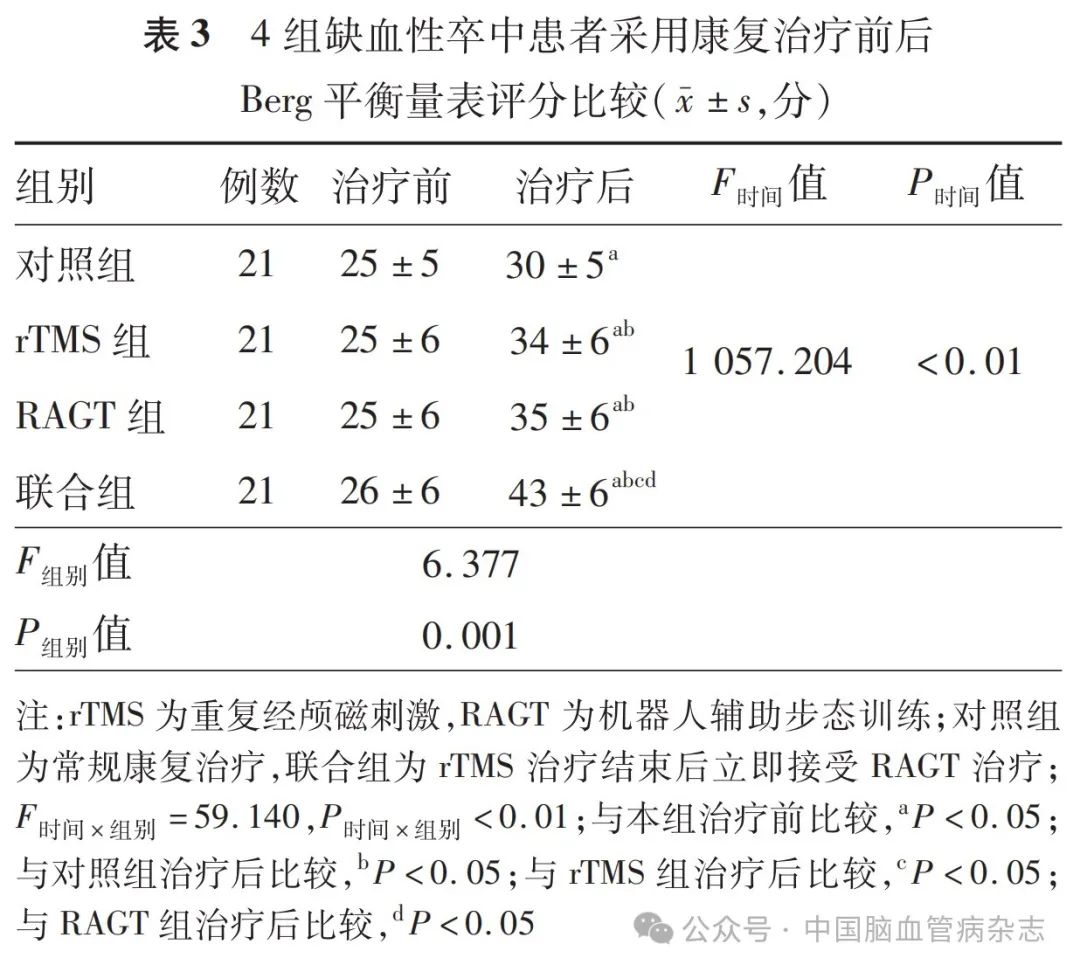

2.3 4组平衡功能比较

表3 为两因素重复测量方差分析结果,4 组患 者BBS评分时间主效应、组别主效应和时间与组别 的交互效应的差异均有统计学意义(均P < 0. 01); 与本组治疗前比较,4 组治疗后BBS 评分均升高 (均P < 0. 05);治疗后rTMS组、RAGT组和联合评分均高于对照组,联合组评分高于rTMS 组和 RAGT组(均P < 0. 05)。 两因素重复测量方差分析结果显示,4 组前后向、左右向运动范围测试评分时间主效应、组别主效应和组别与时间的交互效应均有统计学意义(均 P < 0. 05);与本组治疗前比较,4组治疗后前后向、 左右向运动范围测试评分均升高(均P < 0. 05);治疗后rTMS 组、RAGT 组和联合组评分均高于对照 组,联合组评分高于rTMS 组和RAGT组(均P < 0. 05)。见表4。

2. 4 4组步行功能比较

4组患者Holden步行功能分级的分布情况见表 5。广义估计方程分析结果显示,以对照组为参照, rTMS组、RAGT组和联合组Holden步行功能分级的 组别主效应差异无统计学意义(均P > 0. 05);以治疗前分级为参照,4 组患者治疗后Holden步行功能分级均提高,时间主效应的差异有统计学意义(P < 0. 01);rTMS和时间、RAGT和时间、联合组和时间的 交互效应的差异均有统计学意义(均P < 0. 01)。见表6。

3 讨论

本研究结果显示,治疗3周后,对照组、rTMS 组、RAGT组和联合组患者在FMA-LE、BBS、前后向及左右向的运动范围测试评分、Holden步行功能分级与组内治疗前的差异具有统计学意义,同时,联合组在下肢运动功能和平衡功能方向的治疗效果优于对照组、rTMS组和RAGT组(P < 0.05)。该结果提示,rTMS联合RAGT有助于改善卒中患者肢功能。

卒中后步行功能的丧失严重影响患者的生活质 量,恢复独立步行功能仍然是目前卒中治疗的重点和难点 。有研究表明,在接受RAGT治疗后,亚急性或慢性卒中患者下肢运动功能、平衡和步态的改善优于接受常规治疗患者,卒中患者在功能性步行量表、步行速度和耐力、步态对称性、下肢力量、躯干控制和平衡方面均有改善。在相同的训练时间内,RAGT组患者行走距离是常规步态训练组的两倍,特别是对于需要辅助站立的患者,其无法完成常规步态训练,而RAGT通过重复性步行练习,在 负重状态下建立下肢协调的生理模式,从而进一步提高了步行功能。本研究对接受混合式RAGT治疗的缺血性卒中患者进行观察,结果显示,治疗后FMA-LE量表、BBS、运动范围测试评分和Holden步行功能分级较治疗前均有改善,本研究结果与文献报道一致。

神经影像学研究表明,步行是一个复杂的感觉运动功能,由皮质、皮质下和脊髓网络联合控 制。在主动或被动步行期间,两侧大脑半球初级感觉皮质、初级运动皮质、辅助运动区以及小脑前部的脑血流量明显增加。而卒中引起两侧半球间失平衡,健侧半球兴奋性增加,通过健侧低频 rTMS可以产生长时程抑制作用,降低健侧半球兴奋 性,改善患侧脑区脑血流量,调节突触连通性,从而有效地改善下肢运动、平衡和步行功能。临床治疗指南已将1 Hz rTMS刺激健侧M1 腿区方案作为 Ⅱ级推荐。本研究通过采集健侧拇短展肌的运动诱发电位来测量静息运动阈值,是基于支配手部肌肉的皮质-皮质轴突和脊髓神经元的数量和密度最高,静息运动阈值易被测量。本研究通过应用低频rTMS刺激健侧半球,结果显示,FMA-LE量表、 BBS、运动范围测试评分和Holden步行功能分级于对照组,提示缺血性卒中患者的下肢运动功能得到改善,但RAGT 组和rTMS 组在改善下肢运动功 能、平衡能力以及步行功能方面的差异均无统计学意义(P > 0. 05)。

采用rTMS联合改良强制性运动疗法治疗卒中 患者,结果表明,联合治疗可有效改善卒中患者步行功能。本研究采用rTMS 联合RAGT,以中枢和 外周共同干预的方式,探讨二者联合对卒中患者下肢运动功能的影响,结果表明,与单一治疗方式比较,联合组在改善平衡、提高步行独立性方面效果更佳。有研究提示,rTMS联合末端驱动型下肢机器人治疗显著改善卒中患者步行功能,本研究结果与文献报道一致,但在治疗时序性以及rTMS治疗方案的选择上与本研究存在不同。因此,联合治疗存在较大的治疗潜力,这可能是由于神经网络的完整性和功能依赖于持续性感觉输入,基于神经可塑性原理,rTMS通过调节皮质兴奋性,诱导大脑可塑性变化,同时,RAGT通过高重复性运动持续对患侧大脑 产生感觉输入,二者结合最大限度地改善皮质可塑 性,有助于感觉运动整合,产生协同治疗效果 。

综上所述,rTMS联合RAGT改善了缺血性卒中患者下肢功能的疗效,可能为缺血性卒中的康复特别是下肢运动功能的康复提供了一种新思路,但目前仍需更多的研究来探索联合治疗不同时序性的协同作用效果,同时本研究干预时间仅3周,后续需要进一步的长期随访来证实联合治疗的效果。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#缺血性卒中# #机器人# #重复经颅磁刺激#

11